” 1961 में ‘अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास’ (अशोक और मौर्यों का पतन) के प्रकाशन के साथ ही, रोमिला थापर प्राचीन भारत के सर्वश्रेष्ठ इतिहासकारों के रूप में उभरकर सामने आयीं । 43 साल बाद भी, यह किताब उस महान सम्राट और उसके समय के बारे में सबसे ज्यादा प्रमाणिक व्याख्या बनी हुई है । 1966 में जब पेंग्विन ने उनकी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया वोल्यूम 1 प्रकाशित की, तब लोगों ने महसूस किया कि इतिहास को इतनी स्पष्टता के साथ भी लिखा जा सकता है । जल्दी ही यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए जो भारत के इतिहास को गहराई से समझना चाहता हो, एक मानक पाठ्यपुस्तक बन गयी । उसके बाद अनेकों और किताबें प्रकाशित हुर्इं और जैसा कि क्लुज पुरस्कार द्वारा उनके लिए सम्मान लेख में कहा गया, “प्राचीन भारत के विशिष्ट इतिहासकार” के तौर पर उन्हें व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया । इतिहास के लिए उनकी अपनी तार्किक और वैज्ञानिक पद्धति के साथ–साथ धर्मनिरपेक्ष ध्येय के प्रति अपने निर्भीक समर्थन के कारण, उन्हें भारत और विदेश दोनों जगह हिंदुत्ववादी समर्थकों के हमलों और घृणित प्रचारों का निशाना बनना पड़ा ।

दिल्ली विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अध्यापन के बाद,1972 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत के इतिहास के प्रोफेसर का पदभार ग्रहण किया । अब वहाँ मानद प्रोफेसर हैं । रोमिला थापर विश्वविद्यालय के लेडी मार्गरेट हाल, ऑक्सफोर्ड की मानद सदस्य हैं तथा कार्नेल विश्वविद्यालय और युनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के साथ–साथ कॉलेज डी फ्रांस, पेरिस में अतिथि प्रोफेसर हैं । 1983 में उन्हें भारतीय इतिहास कांग्रेस का अध्यक्ष और 1999 में ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य चुना गया था ।

रोमिला थापर दो बार, 1992 और 2005 में, पद्म भूषण ठुकरा चुकी हैं । तब राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को लिखे अपने पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया– “मैंने कुछ साल पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि मैं सिर्फ अकादमिक संस्थानों या अपने पेशे से जुड़े संस्थानों के द्वारा दिये जाने वाले सम्मान ही स्वीकार करूँगी । मैं सरकारी सम्मान स्वीकार नहीं करूँगी ।” 2008 में, उन्हें इतिहासकार पीटर ब्राउन के साथ “स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी विषय” पर लाइफटाइम एचीवमेंट के लिए प्रतिष्ठित क्लुज पुरस्कार दिया गया । यूस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने उन विषयों को सम्मिलित करने के लिए यह पुरस्कार शुरू किया था जिन्हें नोबेल पुरस्कार में शामिल नहीं किया जाता । कुलदीप कुमार ने उनसे इस बारे में बातचीत की कि कैसे भारतीय इतिहास लेखन सदियों के दौरान विकसित हुआ । उन्होंने भारत में असहमति की परम्परा और वर्तमान समय में बौद्धिक अभिव्यक्ति का गला घोंटने के प्रयासों के बारे में भी बात की । ”

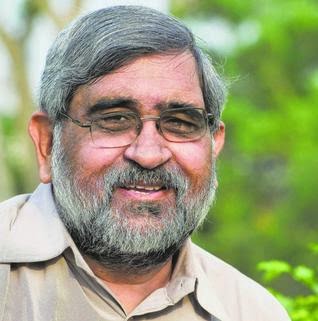

|

| प्रसिद्द इतिहासकार रोमिला थापर |

आपकी हाल ही में प्रकाशित किताब “द पास्ट बिफोर अस” प्राचीन उत्तर भारत में ऐतिहासिक परम्परा के बारे में विस्तार से चर्चा करती है । फिर भी इस बात पर हैरानी होती है कि क्यों और कैसे यह दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया गया कि भारतियों में ऐतिहासिक चेतना का अभाव है ?

मेरी यह किताब जो छह महीने पहले प्रकाशित हुई यह उस समय की ऐतिहासिक परम्परा के बारे में है जिसे मैं प्राचीन उत्तर भारत कहती हूँ – वह काल जो लगभग 1000 ईसापूर्व से 1300 ईसवी तक का है । यह किताब मूलरूप से इतिहास–लेखन का अध्ययन है और यह ऐतिहासिक लेखन का वह क्षेत्र है जिस पर भारत में हमने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, विशेष तौर पर प्राक–आधुनिक भारत के सन्दर्भ में । यह आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण बनता जा रहा है लेकिन प्राक–आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए इसका महत्त्व थोड़ा कम है । यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह उस समय के इतिहासकारों और विचारधारा का अध्ययन है जो हमारे इतिहास लेखन को प्रभावित करते हैं । इसलिए यह इतिहास लेखन पर इतिहास द्वारा की गयी टिप्पणी है ।

इसकी शुरूआत मेरे इस प्रश्न पर विचार करने से हुई कि हर कोई यह क्यों कहता है कि भारतीय सभ्यता में इतिहासबोध का अभाव है । मैं यह नहीं समझ सकी कि क्यों एक जटिल सभ्यता का अतीत के बारे में कोई बोध विकसित नहीं हुआ और क्यों वह विशिष्ट तरीकों से अतीत से अपना सम्बन्ध कायम नहीं कर सकी । प्रत्येक समाज की अपने अतीत के बारे में एक समझ होती है और वह अपने अतीत को लेखन के भिन्न–भिन्न रूपों में अभिव्यक्त करता है ।

ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय सभ्यता में इतिहासबोध का अभाव है ? मेरा यह मानना है कि इसका सम्बन्ध भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक लेखन से है । आपका अभिप्राय प्राच्यवादियों से है ?

कुछ हद तक प्राच्यवादियों से, और कुछ हद तक प्रशासक–इतिहासकारों से, जैसा कि उन्हें अक्सर कहा जाता है । ये ब्रिटिश प्रशासक थे जिन्होंने इतिहास लेखन भी किया था और निश्चय ही इसका सबसे प्रमुख उदाहरण विंसेंट स्मिथ है । लेकिन उससे पहले भी 19वीं सदी में, प्राचीन भारतीय इतिहास को एक ऐसे इतिहास के तौर पर देखा जाता था जो एक ठहरे हुए समाज से आता था । जिसमें कोई बदलाव नहीं होता था । यह तर्क दिया जाता था कि अगर समाज में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यह स्पष्ट है कि उसके लिए इतिहास का कोई महत्त्व नहीं है, क्योंकि इतिहास परिवर्तन का दस्तावेज है, परिवर्तन की व्याख्या है । इसलिए अगर आप कहते हैं कि समाज ठहरा हुआ है तो एक हद तक आपका यह कहना उचित है कि उस समाज में इतिहास बोध का अभाव है ।

|

| कुलदीप कुमार चर्चित स्तंभकार हैं , जनसत्ता के नियमित स्तम्भ -लेखक |

ठहरा हुआ किस अर्थ में ?

इस अर्थ में कि बिलकुल ही कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ और समाज का ढाँचा निरंतर एक जैसा ही बना रहा । इसके बाद उन्होंने इसे काल के सिद्धान्त के साथ जोड़ दिया और कहा कि काल का प्राचीन भारतीय सिद्धान्त पूरी तरह चक्रीय है । यह एक ही चक्र का निरंतर बार–बार दोहराया जाना है, जो निश्चय ही तकनीकी रूप से सही नहीं है, क्योंकि अगर आप चक्रीय समय की भी व्याख्या को पढ़ते हैं तो यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि चक्र का आकार परिवर्तित होता है और हर चक्र में मौजूद धर्म की मात्रा में भी परिवर्तन होता है ।

वास्तव में, यह कम होता जाता है ।

हाँ, कम होता जाता है । इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसा होने के पीछे कोई न कोई सामाजिक परिवर्तन जरूर होना चाहिए । लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया । हालाँकि इससे भी बढ़कर सबसे महत्त्वपूर्ण कारक यह था कि एक औपनिवेशिक ढाँचा, एक उपनिवेशी शासन, उस समाज के लोगों पर उपनिवेश या औपनिवेशिक समाज की अपनी खुद की समझ थोपना चाहता है । और ऐसा करने का सबसे बेहतर तरीका यह कहना है कि “हम तुम्हारे लिए तुम्हारे इतिहास की खोज करेंगे और फिर तुम्हें बताएँगे कि वह क्या था ।” ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने इस काम को मुख्य रूप से प्राक–आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में इस समझ के साथ सम्पन्न किया कि इसका सारतत्व दो धार्मिक समुदायों के मेल से निर्मित हुआ है ।

हिंदू और मुसलमान ?

हाँ । यह जेम्स मिल्स के काल विभाजन तक (हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश काल) और भारतीय समाज को इन दो धार्मिक समुदायों के सन्दर्भ में देखने की सनक तक जाता है ।

महाभारत को पारम्परिक रूप से इतिहास के तौर पर श्रेणीबद्ध किया गया था । क्या अतीत को देखने का भारतीय तरीका बहुत अलग था ?

जब कोई प्राचीन भारत के पाठ का अवलोकन करता है तो यह सम्भव है कि उसे कुछ ऐसे पाठ देखने को मिलें जिनमें उसे इतिहास के किसी पहलू की झलक दिखायी दे । ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने तर्क दिया कि सिर्फ कश्मीर में 12वीं सदी के दौरान लिखी गयी कल्हण की रचना ‘राजतरंगिणी’ में ही कश्मीर में इतिहास की झलक दिखायी देती है । उनका कहना था कि यह एक अपवाद था । हालाँकि मूल पाठों को सतर्कतापूर्वक देखने पर कुछ दिलचस्प पहलुओं की जानकारी मिलती है । उदाहरण के लिए, मूल पाठों के कुछ हिस्से का वर्णन ‘इतिहास’ के तौर पर किया गया है । इस शब्द का अर्थ उस तरह से ‘इतिहास’ नहीं है जैसा हम आज समझते हैं । इसका अर्थ केवल इतना है कि ‘अतीत में ऐसा हुआ था’ । अगर हम ‘इतिहास–पुराण’ शब्द को लें, तो उसका अर्थ है कि यह वही है जैसा हम सोचते हैं कि अतीत में घटित हुआ था । लेकिन इसके बारे में जो महत्त्वपूर्ण बात है वह यह है कि यहाँ एक खास तरह के इतिहास के बारे में एक सचेतनता है, भले ही वह ऐतिहासिक रूप से सही न हो । यही वह चीज है जिसमें मेरी दिलचस्पी है । इसलिए मैंने किताब में तर्क दिया कि इस प्रश्न के तीन पहलू हैं जिनकी जाँच–पड़ताल की जानी चाहिए । पहला, वह कौन से पाठ हैं जो ऐतिहासिक चेतना को प्रदर्शित करते हैं और जिन्हें हमें ऐतिहासिक तौर पर सही मानने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जो उन लोगों की तरफ संकेत करते हैं जो कुछ हद तक इस दिशा में सोच रहे हैं । उसके बाद दूसरा पहलू वह है जिसे मैं ऐतिहासिक परम्परा कहती हूँ, जहाँ जो भी आँकड़े, विवरण या अतीत के बारे में जो कुछ मिल जाये, उसे हासिल करने का जान–बूझकर प्रयास किया जाता है और फिर उसे एक साँचे में ढालने के लिए चालाकी से उसमें फेरबदल किया जाता है । मेरा तर्क यह है कि विष्णु पुराण के बारे में एक किताब में ऐसा किया गया है जहाँ अतीत का एक कथा के रूप में वर्णन किया गया – प्रारम्भ मिथकीय मनु से और उसके बाद उत्तराधिकारी समूहों, वंश समूहों, मध्य युग में गोत्रों और अन्त में राजवंशों और उसके शासकों को सूचीबद्ध किया गया है । आधुनिक इतिहासकारों के लिए जरूरी नहीं कि ऐतिहासिकता का प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो – यानि यह महत्त्वपूर्ण नहीं कि कौन से व्यक्ति और घटनाएँ वास्तविक हैं – कि उस आख्यान में समाज के दो विभिन्न रूपों और ऐतिहासिक परिवर्तन की झलक प्रतिबिम्बित होती है ।

|

| अशोक चक्र |

आपका अभिप्राय इक्ष्वाकु से है ?2

हाँ, इक्ष्वाकु से आने वाली कुछ वंशावलियाँ और इला से आने वाली दूसरी वंशावलियाँ । मूल रूप से यह गोत्र समाज का एक रूप है जो राजवंशों से भिन्न है । इसके बाद आने वाले उत्तर–गुप्त काल में, रूपों में परिवर्तन होता है और वहाँ आख्यान का स्पष्ट और सचेत लेखन है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि घटनाएँ वैसी ही लिखी गयी हैं जैसी वे वास्तव में घटित हुर्इं थीं । और दिलचस्प यह कि इनमें सबसे पहले बौद्धों और जैनियों के आख्यान शामिल हैं । बौद्धों और जैनियों की परम्पराओं में एक तीव्र इतिहास बोध पाया जाता है, वह शायद इसलिए है क्योंकि उनकी शिक्षाएँ और चिंतन ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तियों पर आधारित हैं जिनका वास्तव में अस्तित्व था । इतिहास में उनका स्थान कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है । दूसरी ओर, उत्तर–पौराणिक ब्राह्मणीय परम्परा तीन प्रकार की रचनाओं को देखती है जो वर्तमान और अतीत के अभिलेख हैं और इसलिए वह इतिहास लेखन में सहायक है । पहला, राजाओं के जीवन–वृतांत– ‘चरित्र’ साहित्य । हर्षचरित्र, रामचरित्र और इस प्रकार का अन्य आख्यान उपलब्ध है । दूसरा शिलालेख हैं जो लगभग हर राजा ने जारी किये । कुछ शिलालेख बेहद लंबे हैं जो राजवंशों का थोड़ा संक्षिप्त इतिहास और अलग–अलग राजाओं की गतिविधियों की जानकारी देते हैं । अगर किसी एक राजवंश के सभी शिलालेखों को कालक्रम में शुरु से अन्त तक एकसाथ रखा जाय तो उसका परिणाम उस राजवंश का एक खास तरह का इतिहास होगा । हमारे आज के बहुत से अध्ययन कि उत्तर–गुप्त काल में क्या हुआ था– कम से कम कालक्रम और राजवंशों से सम्बन्धित अध्ययन– मुख्य रूप से इन शिलालेखों पर आधारित हैं । और अभी हाल ही में इन शिलालेखों ने भूमि सम्बन्धों, श्रम और सत्ता के पदानुक्रम से सम्बन्धित राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनों के प्रमाण भी उपलब्ध कराये हैं ।

यहाँ तक कि अशोक के आदेशपत्रों में भी एक इतिहास बोध दिखायी देता है । उसने ये आदेशपत्र अपनी प्रजा को निर्देश देने के तात्कालिक उद्देश्य से जारी किये थे, लेकिन भावी पीढ़ी भी उसके दिमाग में अवश्य रही होगी ।

हाँ, ऐसा ही हुआ होगा । उनमें से कुछ में तो वह यहाँ तक कहता है कि उसे उम्मीद है कि उसके पुत्र और पौत्र हिंसा का त्याग कर देंगे और अगर वे ऐसा नहीं कर पाये, तब भी कम से कम वे दंड देने के मामले में दयालु होंगे । इसलिए वहाँ भावी पीढ़ी के लिए लिखित निर्देश जारी करने की भावना है और मैं यह सोचती हूँ कि यह विशेष तौर से शिलालेखन से सम्बन्धित साहित्य में एकदम स्पष्ट है । एक पत्थर या ताम्रपत्र पर या एक खास तरह से बनाये गये स्तंभ या शिला के अग्रभाग या मंदिर की दीवार पर खुदवा कर लिखने का कष्ट क्यों उठाया गया ? ऐसा इस इच्छा के चलते किया गया ताकि अगली कई पीढ़ियों तक इसे लगातार पढ़ा जाय ।

तीसरे प्रकार का इतिहास लेखन निश्चय ही कालक्रम से किया गया अभिलेखन है । राजतरंगिणी कश्मीर का वृतांत है और वह बेहद शानदार और उच्चस्तरीय है । लेकिन इसके अलावा कई इससे छोटे वृतान्त भी इतिहास लेखन के उदाहरण हैं जिन्हें संजो कर रखा गया, हालाँकि वे कल्हण के इतिहास लेखन जितने उत्कृष्ट नहीं हैं ।

मध्यकाल में राजदरबारों में महाकाव्य साहित्य के नये संस्करणों का कालक्रमानुसार लेखन जारी रहा, रामायण और महाभारत के नये संस्करण लिखे गये और बाद में जन्मी कई नयी भाषाओँ में भी इनके नये संस्करण लिखे गये ।

आप दो महाकाव्यों – रामायण और महाभारत– को कैसे समझती हैं ? आम तौर पर हिंदू यह सोचते हैं कि उनमें जो कुछ भी वर्णन दिया गया है, ठीक वैसा ही घटित हुआ था । इन महाकाव्यों की ऐतिहासिकता को सुनिश्चित करने के लिए हस्तिनापुर और अयोध्या में खुदाई का काम भी किया गया ।

भारतीय महाकाव्यों की व्याख्या करने में इतिहासकारों के सामने दो समस्यायें पेश आती हैं । एक तरीके से यह भारत की विशिष्ट समस्या है, क्योंकि अन्यत्र कहीं भी महाकाव्य अनिवार्य रूप से धार्मिक पाठ नहीं बन पाये हैं । वे प्राचीन समय के नायकों का वर्णन करने वाली कविता ही बने रहे । लेकिन यहाँ ये पवित्र या अर्द्ध–पवित्र ग्रन्थ बन गये हैं । इसकी वजह से हमारे सामने दो समस्याएँ आती हैं । पहली बहुत ही आधारभूत समस्या है जो आजकल हर वक्त हमारे सामने पहले हमेशा से ज्यादा ही सामने आती रही है । यह समस्या आस्था और इतिहास के बीच सीमारेखा खींचने से सम्बन्धित है । यहाँ यह प्रवृति मौजूद है कि अगर आप एक इतिहासकार के रूप में महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं तो महज इसलिए कि आप उसे एक पवित्र साहित्य की तरह देखते हैं । लेकिन आप ऐसा नहीं करते । एक इतिहासकार होने के नाते आप लेखन को उस दौर के समाज के सन्दर्भ में देखते हैं और आप उसे एक धर्मनिरपेक्ष, तर्कसंगत ढंग से विश्लेषित करते हैं ।

इससे समस्या पैदा होती है क्योंकि, आस्थावान व्यक्ति के लिए ये घटनाएँ वास्तव में घटीं । उनके लिए ये वे लोग थे जिन्होंने जिंदगी जी और जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इत्यादि । जबकि एक इतिहासकार के लिए यह प्रमुख ऐतिहासिक चिंता नहीं है कि ये व्यक्ति और घटनाएँ ऐतिहासिक हैं या नहीं । महत्त्वपूर्ण बात उस व्यापक ऐतिहासिक सन्दर्भ को सुनिश्चित करना है, जिसका मूलपाठ में वर्णन किया गया है और यह देखना है कि साहित्य के रूप में उस समाज का सार प्रस्तुत करने में उसकी क्या भूमिका है । हमारे पास कोई ऐसा वास्तविक प्रमाण नहीं है कि इन लोगों का वास्तव में अस्तित्व था । जब तक हमें इस बात का वास्तविक प्रमाण नहीं मिल जाता, हम इस बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते । ये दो अलग–अलग क्षेत्र हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश आज हो यह रहा है कि आस्था के आधार पर बोलने वाले कुछ लोगों में– सब में नहीं, बल्कि एक छोटे–से हिस्से में – यह माँग करने की प्रवृति रखते हंै कि इतिहासकार ऐतिहासिकता को महज उसी आधार पर स्वीकार कर लें कि आस्थावान लोग इसे इतिहास मानते हैं । इतिहासकार ऐसा नहीं कर सकते । आज इतिहास को आस्था पर नहीं, आलोचनात्मक जाँच–पड़ताल पर आधारित होना चाहिए ।

|

| प्रतिबंधित पुस्तक द हिंदूज : ऐन अल्टरनेटिव हिस्ट्री का कवर |

यही वजह है कि इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन की माँग उठायी जाती है ?

हाँ, बिल्कुल । उदाहरण के लिए यह बहुत ही दिलचस्प है कि एनसीआरटी की उन पाठ्यपुस्तकों पर बहस की जा रही है, जिनमें हमने प्राचीन, मध्य काल और यहाँ तक कि आधुनिक समय तक का पूरा इतिहास लिखा । आज उन किताबों की आलोचना और उनमें बदलाव की माँग धार्मिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं की ओर से पेश की जाती है । ऐसी माँग दूसरे इतिहासकारों की ओर से नहीं की जाती । यह इस बात का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लक्षण है कि कैसे आस्था, एक मायने में, इतिहासकारों के कार्यक्षेत्र में दखलंदाजी करती है ।

दूसरे, कोई भी यह प्रश्न पूछ सकता है कि क्या यह सिर्फ आस्था का मामला है, या जिसे आस्था की तरह पेश किया जाता है उसमें कोई राजनीतिक तत्व भी शामिल है ? क्योंकि जिन संगठनों द्वारा ये माँग पेश की जाती है, उनके राजनीतिक संगठनों से जुड़ाव हैं । हर हालत में, समाज में जिस संगठन का एक दबदबा होता है उसका कोई राजनीतिक रवैया भी होता है, जिसका ‘राजनीतिक’ शब्द के व्यापक अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है । इसलिए, इतिहास के क्षेत्र में आस्था की दखलंदाजी सिर्फ धर्म और इतिहास का टकराव नहीं है । यह एक खास तरह की राजनीति के साथ टकराव भी है ।

आजकल हर किसी की धार्मिक भावनायें आहत होने के लिए उत्सुक रहती हैं । क्या हमारे यहाँ असहमति की परम्परा रही है ? प्राचीन भारत में किस हद तक असहमति को सहन या स्वीकार किया जाता था ?

निश्चय ही, हमारे यहाँ असहमति की परम्परा रही है । मैं इसे उदाहरण देकर समझाती हूँ । जब अतीत में लोग, खासकर बाहर से आने वाले लोग, भारत में धर्म के बारे में लिखते थे तब वे अक्सर दो मुख्य धार्मिक समूहों का सन्दर्भ लेते थे– ब्राहमण और श्रमण । वह चाहे ईसापूर्व चैथी सदी में मेगास्थनीज हो या 12वीं इसवीं में अल–बरूनी हो, वे सभी ब्राहमणों और श्रमणों की बात करते थे । वास्तव में, जैसे अशोक ने पंथों का जिक्र करते हुए अपने शिलालेखों में इनके बारे में बात की ।

क्या यह वैदिक और गैर–वैदिक का भेद है ?

इससे कहीं ज्यादा । क्योंकि जब हम अल–बरुनी के काल में आते हैं, तब ब्राहमण ही वेदों की और साथ ही पुराणों की भी शिक्षा दे रहे थे । पुराणों पर आधारित हिन्दुवाद ज्यादा लोकप्रिय था जैसे कि शिल्पकला, चित्रकला और कुछ साहित्यिक श्रेणियों में दिखायी देता है । श्रमणों में बुद्ध और जैन शामिल थे, जिन्हें ब्राह्मण नास्तिक कहते थे । सम्भव है कि इस शब्दावली में दूसरे सम्प्रदायों को भी शामिल किया गया हो जो वैदिक आस्था के अनुयायी नहीं थे, जैसे कि भक्तिमार्गी गुरू । इस दुचितेपन के बारे में दिलचस्प बात यह है कि पंतजलि ने संस्कृत के अपने व्याकरण–सम्बन्धी अध्ययन में इन दोनों का जिक्र विरोधियों की तरह किया है और इन्हें साँप और नेवले जैसा कहा है । इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मणवादी परम्परा में गम्भीर असहमतियाँ मौजूद थीं ।

क्या यह संघर्ष में तब्दील हुआ ?

हाँ, कुछ मामलों में ऐसा हुआ । राजतरंगिणी में कल्हण वर्णन करते हैं कि उस काल के एक विशेष दौर में, पहली सदी के मध्य के आसपास बौद्ध सन्यासियों पर हमले हुए और बौद्ध मठों को तबाह किया गया । इसके बाद, तमिल स्रोत जैनियों को सूली पर चढ़ाये जाने का जिक्र करते हैं । शिलालेख शैवों और जैनियों के बीच, शैवों और बौद्धों के बीच और अन्य मतों के बीच असहमतियों का भी जिक्र करते हैं । लेकिन उनके बीच कभी भी जिहाद या धर्मयुद्ध नहीं हुए, हालाँकि असहिष्णुता की घटनाओं के प्रमाण जरूर मिले हैं ।

इसकी वजह यह हो सकती है कि प्राक–आधुनिक भारतीय सभ्यता में धार्मिक प्रवृति का उतना भेदभाव नहीं था । इसके बजाय उसका स्वरुप यह था कि जाति से सम्बन्धित लोग जाति के बाहर के लोगों को इंसानों से कमतर समझते थे । यह भारत में हर धर्म का चरित्र है भले ही वह धर्म यहीं का हो या कहीं बाहर से आया हो । असहमति इस अर्थ में दिलचस्प रूप ले लेती थी कि खुद दोनों परम्पराओं के भीतर भी असहमतियाँ थीं – ब्राह्मणवादी और श्रमणवादी दोनों में । यह बहस और विचारविमर्श की प्रचलित और स्थापित प्रक्रियाओं में भी स्पष्ट दिखायी देता है । पहले विरोधी पक्ष का दृष्टिकोण सम्पूर्णता में और निष्पक्ष रूप से पेश किया जाता और उसके बाद उस विचार के प्रस्तुतकर्ता की अन्तरविरोधी बातों को विस्तार से पेश किया जाता । उसके बाद ही सहमति या असहमति का निर्णय किया जाता । उल्लेखनीय यह है कि असहमति को मान्यता दी जाती और उस पर बहस की जाती । इस बात के अनेकों प्रसंग मौजूद हैं जब राजाओं के दरबार में लोग बहस के बाद विजयी हुए या पराजित हुए ।

और विरोधियों के दृष्टिकोण यानि पूर्वपक्ष के दृष्टिकोण को ईमानदारी से पेश किया जाता था ?

हाँ, क्योंकि वाद–विवाद सार्वजनिक रूप से आयोजित होता था ।

क्या लेखन के क्षेत्र में भी ऐसा होता था ?

हाँ, यहाँ लेखन के क्षेत्र में भी ऐसा होता था । जैसा कि किसी भी अच्छे विद्वता के क्षेत्र में किया जाता है कि अगर आपको किसी चीज का खण्डन करना है, तो पहले आपको उसे पूरी तरह समझना चाहिए । अन्यथा वह एक सतही आलोचना होगी । यह एक बेहतर पांडित्य का सार है और स्पष्ट रूप से यह उस वक्त अस्तित्व में था । असहमति का सामना करने का दूसरा तरीका जिसे काफी प्रभावी माना जाता था, वह यह था कि ब्राहमणवादी परम्परा उन लोगों को सहजता से नजरंदाज कर देती थी, जिनसे वे सहमत नहीं होते थे । विष्णुपुराण में ब्राहमणों, बौद्धों और जैनियों के बीच के तनाव की दिलचस्प झलक मिलती है जिसमें बौद्धों और जैनियों को महामोहा कहा गया है, जिसका अर्थ है – भ्रमित करने वाले । और इसके पीछे कहानी यह है कि उन्होंने ब्रह्माण्ड की व्याख्या करने वाले एक सिद्धान्त की कल्पना की, जो एक भ्रम था और जो लोगों को गलत दिशा में ले गया । इसलिए उन्हें भ्रमित करने वाला कहकर उनकी भर्त्सना की गयी । असहमति का मुकाबला करने का यह एक अलग ही तरीका था ।

आम तौर पर यह कहा जाता है कि वह शंकराचार्य ही थे जिन्होंने हिन्दुत्व की रक्षा की । लेकिन मुझे यह तर्क अस्वीकार्य लगता है क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म के कुछ विचारों को हथिया लिया था । इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म के पतन के और भी कई कारण थे । यह दिलचस्प है कि मठों की स्थापना की व्यवस्था, जो पहले उस रूप में अस्तित्व में नहीं थी, वह कुछ हद तक बौद्ध और जैन विहारों के मठनुमा ढाँचे के समानान्तर खड़ी की गयी प्रतीत होती है । इसका प्रभाव यह था कि जब शिक्षा देने के काम को बड़े पैमाने पर संगठित और विस्तृत करना हो, तब उसका समर्थन करने के लिए एक संस्थान का होना आवश्यक था ।

कुछ भी हो, शंकराचार्य को ‘प्रच्छन्न बुद्ध” – एक गुप्त बुद्ध – की उपाधि दी गयी ।

हाँ, वह थे । लेकिन मैं सोचती हूँ कि ऐसा इसलिए था, क्योंकि उन्होंने आन्दोलन को संगठित करने के लिए श्रमणिक परम्परा की कुछ विशिष्टतायें अपनायी और यह एक ऐसा तथ्य है जिसे हम स्वीकार नहीं करते । विचारधारा की जाँच–पड़ताल करते समय यह देखना दिलचस्प है कि विरोधी परम्परा से क्या सीखा और हथिया लिया गया ।

|

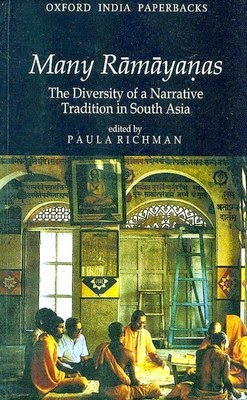

| रामायण की कई कथायें प्रचलित हैं |

रामकथा की बहुलता के बारे में आपकी क्या राय है ? बौद्ध और जैन परम्परा में इसके अनेकों रूपांतर पाये जाते हैं ।

लोगों के बीच इन कहानियों के अपने अलग–अलग संस्करण हैं । रामकथा एक बेहद लोकप्रिय कहानी थी और आज भी है । और बौद्ध जातक कथाओं में भी इसके कुछ हिस्से कई स्थानों पर पाये गये हैं । जिसे दशरथ कथा कहा जाता है वह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है । इसमें राम और सीता वनवास के लिए जाते हैं, वापस लौटते हैं और फिर एकसाथ 36,000 साल तक शासन करते हैं । मुख्य अन्तर यह है कि बौद्ध संस्करण में, राम और सीता भाई–बहन हैं । जैन संस्करण (पउमचरियम) पूरी तरह से जैन लोकाचार के अनुसार लिखा गया है । इसमें सभी (दशरथ, राम, सीता और दूसरे) जैन हैं । स्पष्ट रूप से यह एक मुख्य नायक की बड़ी कहानी पर अपना अधिकार जमा लेना है ।

इस संस्करण में, अन्त में दशरथ दुनिया का त्याग कर देते हैं–––

हाँ, दशरथ दुनिया का त्याग कर देते हैं और सीता आश्रम में चली जाती हैं । उन्हें निर्वासित नहीं किया जाता और न ही वह धरती में समा जाती हैं । दिलचस्प रूप से, वह ‘पउमचरियम’ ही ऐतिहासिकता का दावा करता है और कहता है कि ये घटनाएँ वास्तव में घटित हुर्इं थी । वह दावा करता है कि हम आपको बतायेंगे ये कैसे–कैसे घटित हुर्इं क्योंकि दूसरे संस्करण ठीक नहीं हैं । इस तरह वह दूसरे संस्करणों का विरोध करता है । यह एक ऐसा पाठ भी है जिसमें रावण और दूसरे राक्षसों को मेघवाहन वंश के सदस्य के रूप में वर्णित किया गया है जो चेदियों से सम्बन्धित है, जिसका एक बेहद दिलचस्प समानांतर ऐतिहासिक सन्दर्भ कलिंग के खारवेल के शिलालेख में मिलता है, जिसमें वह स्वयं को मेघवाहन कहता है और चेदियों का उल्लेख करता है । पउमचरियम का मुख्य तर्क यह है कि इन राक्षसों को कहानी के दूसरे संस्करणों में दुष्ट आत्माओं की तरह पेश किया गया है । रावण के दस सिर नहीं हैं । वह नौ विशाल मणियों वाला एक हार पहनता है जिसमें प्रत्येक में उसके सिर की झलक मिलती है । यह वाल्मीकि ‘रामायण’ और दूसरी रामायणों में दिये गये काल्पनिक चित्रों की तार्किक व्याख्या करने का प्रयास है ।

इतनी सारी रामायण क्यों लिखी गयीं ? यह हिन्दु धर्म की प्रकृति की वजह से है और यही वह बात है जो एक इतिहासकार के तौर पर मुझे हिन्दु धर्म के बारे में सबसे ज्यादा आकर्षित करती है । यह दूसरे धर्मों से बेहद अलग है । यह किसी एक ऐतिहासिक गुरु, एक पवित्र किताब, सामूहिक पूजापाठ, पंथ और सभी के लिए एकसमान आस्था, और यहूदी–ईसाई परम्परा जैसी दूसरी चीजों पर आधारित नहीं है । वास्तव में यह पथों का एक समूह है । आप किसी भी बात पर विश्वास कर सकते हैं, जब तक आप धार्मिक रस्मों को निभाते रहते हैं । और धार्मिक रस्में अक्सर जाति आधारित होती हैं । पुराने समय में आप किसी धार्मिक रस्म को निभाया जाता देखकर, उसमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और चढ़ावे को देखकर और वहाँ की जाने वाली प्रार्थनाओं को सुनकर यह अंदाजा लगा सकते थे कि यह ब्राह्मणवादी है या गैर–ब्राहमणवादी, या फिर यह निम्न जातियों की है या ऊपरी जातियों की । इसलिए मैं समझती हूँ कि सम्प्रदायों के सन्दर्भ में जाति एक बेहद महत्त्वपूर्ण पहलू है और अगर एक धर्म अनिवार्य रूप से अनेकों सम्प्रदायों के संसर्ग और सह–अस्तित्व पर आधारित है तो उसकी आस्था और रीतिरिवाजों के संस्करण भिन्न–भिन्न होंगे ।

इसलिए इन कहानियों की बहुलता है । और यह काफी हद तक उस सामाजिक संस्तर पर निर्भर है जहाँ लेखक का जन्म हुआ था । उदाहरण के लिए, कुछ लोक कथाओं में, जो शानदार कहानियाँ है और जिन्हें प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों के देहातों में सुनाया जाता है, उनमें सीता अक्सर लड़ाई का नेतृत्व करती है जो इस बात का प्रतीक है कि औरतों ने इस कहानी के अपने खुद के संस्करण गढ़े ।

यह कहीं भी किसी भी कहानी के लिए जायज है । आप देख सकते हैं कि लातिन अमरीका में ईसाई धर्म के साथ क्या हुआ, जिस भी इलाके में इसका प्रचार हुआ, वहाँ स्थानीय लोगों ने उसकी कहानी को अपनी खुद की परम्पराओं के अनुरूप ढाल लिया । यह वास्तव में किसी भी कहानी की महान संवेदनशीलता का लक्षण है कि कैसे वह लोगों की कल्पनाशीलता को आकर्षित कर लेती है और फिर वे उसे अपने अनुसार ढाल लेते हैं ।

मैंने बहुलता और विविधता के बारे में पूछा, क्योंकि आजकल इन बातों को सहन नहीं किया जाता । आपके नजरिये से एक लोकतांत्रिक समाज होने के नाते भारत के विकास के साथ ऐसा क्या गलत हुआ कि हम आज इस स्थिति में आ पहुँचे हैं ?

एक बार फिर ऐसा लगेगा कि मैं उपनिवेशवादियों पर आरोप लगा रही हूँ लेकिन यह सब ज्यादातर 19वीं सदी की विचारधारा पर आधारित है । औपनिवेशिक विद्वान और अधिकारी हिन्दु धर्म को लेकर भ्रमित थे, क्योंकि यह यहूदी और ईसाई धर्म के उनके अनुभव के साथ मेल नहीं खा रहा था । इसलिए उन्होंने सम्प्रदायों को एक रैखिक परम्परा में बाँध दिया और उन सबको मिलाकर एक धर्म का अविष्कार किया जिसे उन्होंने हिंदू धर्म कहा । आस्थाओं और रीतिरिवाजों का अपना खुद का इतिहास था, लेकिन उन्हें एक प्रारूप के अनुसार ढालने का विचार नया था । इनमें से कुछ परिशिष्ट तो बहुत पहले से अस्तित्व में थे । उदाहरण के लिए, शाक्त–शक्ति परम्परा –तांत्रिक परम्परा––को सातवीं या आठवीं इसवीं के स्रोतों से काफी प्रामाणिकता मिली । फिर भी शायद ये रीतिरिवाज और विचार कुछ विशेष श्रेणी के लोगों के बीच काफी समय पहले से अस्तित्व में थे । आम तौर पर लोग कहते हैं कि शायद यह गैर–वैदिक लोगों, निचली जातियों के लोगों, इत्यादि का धर्म था ।

मूर्तिकला इत्यादि में उनका विवरण किस तरह खुजराहो और कोणार्क के मंदिरों की दीवारों में स्थान पा सका ?

जैसे–जैसे समाज और उसका इतिहास बदलता है, अभिजात वर्ग के घटक भी बदलते हैं । हम सभी इस विचार के साथ बड़े हुए हैं कि जाति प्रथा एकदम दृढ और अवरुद्ध है । लेकिन वास्तव में अब हम देखते हैं कि राजनैतिक परिदृश्य काफी उदार था । जातियों के अन्तर्गत आने वाले समूह, सही परिस्थितियाँ मिलने पर, तिकड़म लगाकर उच्च सामाजिक स्थिति में पहुँच सकते थे ।

और इसके लिए उन्हें वंशावलियों को गढ़ना पड़ता था ।

हाँ, आप काफी हद तक सही हैं । कोई एक व्यक्ति या परिवार, प्रभुत्व और सत्ता तक पहुँच सकता था और उसके बावजूद भी वह उन देवताओं की पूजा कर सकता था जो शायद पौराणिक नहीं थे, उदाहरण के लिए कुछ देवियाँ । लेकिन चूँकि वे देवी–देवता अब नये अभिजात वर्ग द्वारा संरक्षित थे इसलिए उन्हें देव–समूह में शामिल किया जा सकता था और इस तरह वे पौराणिक हिंदू धर्म का हिस्सा बन गये । इसलिए पौराणिक हिंदू धर्म का अध्ययन आकर्षक और बेहद जटिल दोनों है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है । परन्तु ऐतिहासिक रूप से इस बात का पता लगाना बहुत ही रोचक है कि ये विभिन्न घटक कहाँ फल–फूल रहे थे और कब और कैसे वे मुख्यधारा के धर्म का हिस्सा बन गये ।

जब मैंने 19वीं सदी के उपनिवेशवादियों का उल्लेख किया तब मैं एक धर्म वाले हिन्दुवाद के निर्माण की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी जिसकी कुछ सुपरिभाषित चारित्रिक विशेषतायें हैं । जब धर्म के रूप और अन्तर्वस्तु को राजनीती तय करना शुरू करती है, तब वह साम्प्रदायिकता की परिघटना की शुरुआत करती है । मुस्लिम साम्प्रदायिकता के साथ ऐसा बड़ी आसानी से किया जा सका, क्योंकि यह पहले ही एक संस्थापक और उसकी शिक्षाओं इत्यादि के साथ एक ऐतिहासिक धर्म है । इसके समानांतर हिंदू साम्प्रदायिकता की शुरुआत हुई । ये दोनों एक–दूसरे के प्रतिरूप हैं । इसलिए हिंदू धर्म को फिर से इस तरीके से व्यवस्थित किया जाना जरुरी था, ताकि लोगों को राजनीतिक तौर से लामबंद करने के लिए धर्म का इस्तेमाल सम्भव हो । इसलिए ऐतिहासिकता का प्रश्न बेहद महत्त्वपूर्ण बन गया । अगर आप यह निश्चित करते हैं कि राम को धर्म के संस्थापक के रूप में स्थापित करेंगे तो आपको यह साबित करना होगा कि बुद्ध, ईसामसीह और मोहम्मद इत्यादि की तरह ऐतिहासिक रूप से उनका अस्तित्व था । उन लोगों के बारे में कोई विवाद नहीं है । अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ स्थापित किया, जिस पर लिखा है कि वहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था । रोमन इतिहासकार ईसामसीह की गतिविधियों के बारे में लिख चुके हैं और अरब इतिहासकार मोहम्मद के बारे में लिख चुके हैं ।

इसलिए एक ऐतिहासिक संस्थापक और एक पवित्र किताब का होना जरूरी हो गया । जब बंगाल में पहली बार अदालतों का गठन किया गया तो जजों ने पंडितों से पूछा कि वे किस किताब पर हाथ रखकर शपथ लेंगे । आपकी बाइबल या कुरान कौन सी है ? तब कुछ लोगों ने रामायण का नाम लिया, कुछ ने उपनिषद और कुछ दूसरों ने गीता का नाम लिया । विवाद बरक़रार रहा । गांधीजी ने गीता को काफी ज्यादा महत्त्व दिया था, इसलिए बहुत से लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि वह पवित्र किताब है । लेकिन जरुरी नहीं कि ऐसा हो । वह बहुत सी पवित्र किताबों में से एक है । इसी तरह राम बहुत से अवतारों में से एक थे, बहुत से भगवानों में से एक, बशर्ते आप यह मानते हों कि वह एक भगवान थे ।

उसके बाद एक संगठन का होना जरुरी था । अगर धर्म में विविध सम्प्रदाय शामिल हैं तब उन्हें एक साथ कैसे लाया जाय ? इस तरह, एक मायने में, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज इत्यादि धर्म को इसी तरह संगठित करने के प्रारंभिक प्रयास थे कि वे संगठन संपूर्ण समुदाय की तरफ से बात रख सकें । लेकिन ऐसा नहीं हो पाया । इस तरह 1920 और 1930 के दशक में इन विभिन्न प्रयासों की असफलता के बाद हिन्दुत्व का उभार हुआ जो हिंदू धर्म की औपनिवेशिक समझ पर आधारित था और हिंदू धर्म से एक ऐसे धर्म के निर्माण का प्रयास किया गया जिसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सके । इसके लिए किस चीज की आवश्यकता थी ? हिंदुओं को एकमात्र मूलनिवासी परिभाषित किये जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उनका धर्म ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में ही उत्पन्न हुआ था । इसके अतिरिक्त सभी धर्म विदेशी थे । इस तरह धर्म नागरिकता के अधिकार या विदेशी होने की परिभाषा तय करता है । यह राजनीतिक रूप से बेहद महत्त्वपूर्ण हो जाता है । ये एक बेहद महत्त्वपूर्ण संक्रमण है जो 19वीं सदी की विचारधारा पर आधारित है– औपनिवेशिक विचारधारा और साथ–साथ उसके प्रति भारतीय प्रतिक्रिया दोनों के रूप में ।

|

| प्रतिरोधी धारा में लोकप्रिय रामकथा |

इसका मतलब राजनीति ही है जो वेंडी डॉनिगेर कि ‘द हिंदूज , एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री’ जैसी किताबों पर प्रतिबन्ध लगाने या उन्हें वापस ले लेने की मांग उठाती है ।

पेंगुइन द्वारा प्रकशित यह किताब उस बहुलता पर बहस करती है जिससे हिंदू धर्म की रचना हुई । यह विभिन्न सामाजिक सम्प्रदायों के बारे में और उनसे बने धर्मों के प्रकार के बारे में है, जिनके आधार पर हिंदू पूजा–पद्धति और विचार निर्मित हुए और इस बारे में है कि हिंदू धर्म के निर्माण में उन सम्प्रदायों का क्या योगदान है । एक किताब जो विकल्पों और बहुलता के बारे में बहस करती है, उसे प्रचारित किये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती । उन्होंने खुले तौर पर इस मुद्दे को नहीं उठाया, क्योंकि राजनीतिक रूप से इसे बहुत अच्छा काम नहीं कहा जाता । इसलिए उन्होंने इस तरह के मुद्दे उठाये कि डॉनिगेर कैसे कह सकती है कि राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे । ज्ञान–विज्ञान की दुनिया में, ज्यादातर लोग यही कहेंगें कि अगर यह असत्य नहीं भी है तो इसका होना अनिश्चित अवश्य है ।

इसके अतिरिक्त उन पर शिव की विवेचना करने के लिए फ्रायड द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले तरीकों से विश्लेषण करने का आरोप लगाया गया और उनके कुछ वाक्यों पर आपत्ति जतायी गयी । यह ठीक है कि हर किसी को विरोध जताने का अधिकार है लेकिन विरोध जताने के लिए उन्हें यह समझाना चाहिए कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं कि यह गलत है । उन्हें इसकी वजह बतानी चाहिए । आप सिर्फ यह कहकर अपना विरोध नहीं जता सकते कि इससे मेरी भावनाएँ आहत होती हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि किताब पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय । यह एक ऐसी किताब है जो एक शोध प्रस्तुत करती है । आपको इसके खिलाफ शोध प्रस्तुत करना चाहिए । इसके खिलाफ शोध प्रस्तुत करना प्राचीन भारतीय परम्परा होगी । लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत से ऐसे लोग जो “आहत भावनाओं’ के आधार पर किताबों पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग रख रहे हैं, वे इसका विरोध करने के लिए शोध प्रस्तुत करने की योग्यता ही नहीं रखते ।

एक भावना यह भी है कि बहुत से लोग इतिहास के बारे में ऐसी लोकप्रिय किताबें लिख रहे हैं जो शायद तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं । उदाहरण के लिए, चार्ल्स एलेन की ‘अशोका’ ।

इतिहास हमेशा ही दो बातों का शिकार हुआ है । पहली वजह के बारे में एरिक होब्सबान ने बहुत ही तीखेपन के साथ कहा है कि इतिहास, राष्ट्रवाद के लिए अफीम की तरह है । अतीत और भविष्य के सभी शानदार समाजों का निर्माण इतिहास के आधार पर हुआ है । इसलिए इतिहास ने हमेशा ही राष्ट्रवाद, और साथ ही राजनीति में, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है । आप इस बात से बच नहीं सकते ।

दूसरी वजह यह है कि चूँकि इतिहास को कई मामलों में सिर्फ एक वृतांत के रूप में देखा जाता है–– जो समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी और अन्य क्षेत्रों से इस मामले में अलग है कि उनका अपना प्रणाली विज्ञान है । लोग यह मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने इतिहास की छह किताबें पढ़ी हैं वह सातवीं किताब खुद लिखने की योग्यता रखता है । लेकिन हम लोग जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लगातार यह बात कहते रहे हैं कि इतिहास का विश्लेषण का अपना एक तरीका है । जिन स्रोतों के आधार पर कोई राय बनाते हैं उनकी जांच करने की तमाम तरह की तकनीकी बारीकियाँ है । यह एक बेहद जटिल प्रक्रिया है । इसलिए यह एक और चीज है जिसकी वजह से इतिहास कष्ट उठाता है और भविष्य में भी उठाता रहेगा ।

इसलिए इतिहासकारों के बीच एक विभाजन रेखा है । एक तरफ वे इतिहासकार है जो पेशेवर रूप से प्रशिक्षित है और ऐतिहासिक विश्लेषण के तरीकों से वाकिफ हैं, और दूसरी तरफ वे शौकिया लेखक हैं जिन्होंने छह किताबें पढ़ी हैं और फिर वे खुद ही सातवीं किताब लिख देते हैं ।

50 साल पहले के मुकाबले इतिहास के अनुशासन की आज कैसी स्थिति है ?

पिछले 50 सालों के दौरान इतिहास भारी परिवर्तन से होकर गुजरा है, जिसका शायद एक औसत पाठक को अंदाजा नहीं है । उनका इतिहास बोध 20वीं सदी के मध्य से पहले का है । बहुत से एनआरआई समूहों के साथ यह समस्या है कि वे इतिहास को उसी शब्दावली में व्यक्त करते हैं जिससे वे 50 साल पहले परिचित थे । और वे अगली पीढ़ी के लिए लगातार उसी को दोहराते रहते हैं, जबकि हम इस बोध से अलग हट चुके हैं । यही वजह है कि इतना कम संवाद है ।

जब 1960 के दशक की शुरुआत में मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन शुरू किया, तब हम लोगों के बीच इतिहास के पाठ्यक्रम को राजनैतिक और राजवंशीय इतिहास के दायरे से निकालकर सामाजिक और आर्थिक इतिहास तक विस्तृत करने की आवश्यकता पर जबरदस्त वादविवाद, बैठकें, बहसें और व्याख्यान आयोजित होते थे । कभी–कभार यह वादविवाद उग्र हो जाता था और लोग पूछते थे कि यह अभिनव सामाजिक और आर्थिक इतिहास क्या है । आज कोई भी इसके बारे में प्रश्न नहीं करता । इसमें कुछ भी अभिनव नहीं है । उसके बाद हम कई नयी चीजों और नयी दिशाओं की ओर आगे बढ़ गये । फिर मार्क्सवादी इतिहास लेखन का लंबा दौर चला । उसके बाद इस बारे में काफी दिलचस्पी पैदा हुई जिसे ‘साहित्यिक मोड़” कहा गया, जो वास्तव में सांस्कृतिक मोड़ के साथ उत्तर–उपनिवेशवाद था । इतिहासकारों ने मूलग्रंथों का अध्ययन शुरू किया और फिर से उनका विश्लेषण करना शुरू कर दिया ।

उत्तर–आधुनिकतावाद के बारे में क्या कहेंगी ?

उत्तर–आधुनिकतावाद भी आया है । इसलिए यहां अब एक संपूर्ण नया परिदृश्य उभरा है जिसमें हम में से कुछ लोग बेहद सशक्त दृष्टिकोण रखते हैं । लेकिन मुद्दा यह है कि आपको उन बौद्धिक परिवर्तनों की जानकारी होनी चाहिए जो घटित हुए हैं । मैं अहंकारी नहीं दिखना चाहती, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आज हमारे सामने यह परिस्थिति है कि जो लोग समाज विज्ञान के क्षेत्र में लेखन का कार्य कर रहे हैं वे बेहद सशक्त बौद्धिक दृष्टिकोण के साथ यह काम कर रहे हैं । उन्होंने काफी व्यापक अध्ययन किया है, सिद्धान्तों की रचना की है और अतीत को समझने का प्रयास किया है । लेकिन उनका सामना एक बेहद साधारण दृष्टिकोण से हो रहा है । इसलिए बहस करना बेहद कठिन हो गया है क्योंकि जिस आधार पर आज अच्छे इतिहासकार सिद्धान्त गढ़ते हैं, वह अक्सर एक औसत पाठक भी नहीं समझ पाता और वे लोग तो और भी कम समझ पाते हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं । और बहुत से ऐसे लोग जो किताबों पर प्रतिबन्ध लगाने या उन्हें बाजार से हटाने की मांग करते हैं वे उन किताबों को नहीं पढ़ते, जिन्हें वे प्रतिबंधित करना चाहते हैं ।

नोट

1– प्राच्यवादी का अर्थ पूर्वी संस्कृतियों का अ/ययन करने वाले पश्चिमी विद्वान से है ।

2– वैदिक इतिहास के अनुसार इक्ष्वाकु मनु का पुत्र और सूर्यवंश का पहला शासक था, जो अयो/या का राजा था और राम इसी वंश में पैदा हुए थे । रामायण और महाभारत में इसका जिक्र मिलता है ।

देश विदेश अंक १८ जुलाई २०१४ से साभार , अनुवाद दिनेश पोसवाल ( यह बातचीत मूलतः अंग्रेजी की पत्रिका गवर्नेंस नाउ के लिए की गई थी और पहली बार वहीं प्रकाशित हुई थी। )