आशीष मिश्र

इस बीच स्त्री लेखन के प्रति हिन्दी में एक स्वीकार भाव आया है, बाजार और मीडिया ने जगह दी है, पर सजग और सशक्त आलोचना के अभाव में बहुत कुछ कूड़ा-करकट भी उड़ रहा है। अभी तक हिन्दी आलोचना में पुरुष ही प्रभावी हैं, जो स्त्री-लेखन को अपने ही बोध के दायरे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह आज़ भी श्लील और अश्लील के विवाद में उलझा हुआ है। हिन्दी के महाबली आज़ भी इसे वर्ग की धारणा में किसी तरह समंजित कर या फ़िर अपने सांस्कृतिक अतीत-व्यतीत की सीमा में किसी तरह खपा कर प्रतिमान गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। स्त्री-कविता लेखन इससे बहुत गहरे में प्रभावित भी हुआ है। स्त्री-लेखन का बड़ा हिस्सा मर्दवादी भाव-बोध की ही पुनर्रचना या पुनरुत्पादन है। यह न रचने की अपेक्षा घातक है। यह अपने प्रतिरोधी संसार को ही सांस्कृतिक स्तर पर मज़बूत करना है। अपने मौलिक आत्म पर एक और परत चढ़ा लेना है। इस सबसे निकल पाना एक स्वचेतस आत्म के बिना असम्भव है। इन स्थितियों में सविता सिंह की कविताओं की निर्व्याज दृष्टि, उसकी शुभाकांक्षा और इन सबके साथ गहराइयों में उतर पाने और उसे अभिव्यक्त कर पाने में समर्थ भाषा आशा जगाती है।

सविता सिंह की कविताएं एक मुक्त आत्म से पैदा नई कविताएं हैं। इस संग्रह को हिन्दी स्त्री कविता लेखन की परम्परा में समझने का प्रयास गलत निष्कर्ष पर ले जाएगा। मुक्ति इनके सृजन का सब-सेट नहीं है। एक-एक शब्द मुधुमक्खी की तरह इसी सजग कर्म में नियोजित है। यहाँ स्त्रीवादी नारों का अभाव मिलेगा(फलतः पल्लवग्राहकता सम्भव नहीं)। अतः एक-दो कविताएँ और कविता की(से) छिटकी हुई पंक्तियाँ उठा कर यूरेका-यूरेका चिल्लाते हुए इस गहरे सांस्कृतिक कर्म का इतिसिद्धम कहना कठिन। इस संग्रह की कविताओं से गुजरते हुए गहन सर्जनात्मकता जिस सहजता से हमारे चेतन-अवचेतन के विविध स्तरों को बदलने में सक्रिय होता है, इसका अनुभव हमें अपनी दुनिया के प्रति और ज़्यादा सजग और संवेदनशील बनाता है। सर्जनात्मकता के साथ सहजता इस बात का प्रमाण है, कि उनका मक़सद सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना नहीं है; इसके उलट बे-आवाज़ सब कुछ बदल देना है। इस संग्रह की दूसरी ही कविता में सविता सिंह अपने जीवन और सृजन का एक बिम्ब रचती हैं; जो उनके रचना-कर्म को समझने में एक सूत्र हो सकता है–

“और यह जीवन भी है जैसे अपना ही हाथ उलटा पड़ा हुआ

किसी पत्थर के नीचे

इसे सीधा करते रहने का यत्न ही जैसे सारा जीवन”

संग्रह की छोटी-लम्बी अधिकांश कविताएं एक सांस्कृतिक व्यूह रचना की तरह लगती हैं। कविताओं के तल में इस बात की सु-व्यग्रता मिलती है, कि हमारे चरों तरफ़ स्त्री आत्म को निरस्त करते हुए जो कुछ फैला है, उसे कैसे बदल दिया जाए। सविता सिंह के पास एक संवेदनशील हृदय और दुनिया-जहान के विस्तृत अनुभवों के साथ जरूरी दार्शनिक विवेक भी है। बिना विवेक के अनुकूलित संवेदन स्त्री के लिए पाश बनता जाता है। और दूनिया का मर्दवादी बोध इसे प्रमाणित करता है। इस तरह एक स्त्री अपने दमन के खडयंत्र में स्वयं ही सम्मिलित हो जाती है। वे एक कविता में लिखती हैं– “मेरे होने और देखने के बीच थी सारी सृष्टि”। स्त्री के लिए अपना ‘स्व’ हो पाना और उसको देख पाना सबसे बड़ा संकट है। उसके होने और देखने के बीच उसे स्थगित रखने वाला पूरा दृश्यप्रपंच है। विवेक और सदाकांक्षा के अभाव के कारण ही स्त्री-लेखन का बहुत बड़ा हिस्सा सह-उत्पादन या पुनरुत्पादन-जैसा है। मर्दवाद के कन्धे पर बैठ कर उसी को गुदगुदाने वाले सांस्कृतिक उत्पादन में लेखिकाओं की बड़ी संख्या नियोजित। इसे बाजार और बहुराष्ट्रीय पूँजी-तंत्र की सह भी प्राप्त है। बाज़ार को आह चाहिए और उन्हें वाह- विन-विन थियरी! स्वप्न के फ़ूल शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियाँ

“कमरे के किनारे की गोल मेज़ पर

सजे प्लास्टिक के फूलों की तरह

वह यथार्थ है जिसे वह कुछ और समझ बैठी है

कोई भरमाये हुए है उसको जबकि वह जाए अगर अपनी प्रिय कविताओं की तरफ़

वे दिख सकती हैं किस तरह चीजें रहती हैं

अपनी उदास कृतिमताओं में

हमारी लिप्साओं से कैसे जन्म लेती हैं पुरुषार्थ की शक्तियाँ

महत्वाकांक्षाएं किस तरह वेश्याएँ बनाती हैं”

सविता सिंह एक-एक शब्द का चुनाव बहुत सचेत ढ़ंग से करती हैं। पहली पंक्ति में आए ‘किनारे की गोल मेज़’ पर ध्यान दें,इन्हें खोले बिना लेखिका के रचना-केंद्र तक पहुँचना कठिन है। संग्रह की कविताओं से पता चलता है कि सविता सिंह का स्त्रीवाद बहुत व्यापक है और उनके लिए मुक्ति सिर्फ़ स्त्री-मुक्ति नहीं है। यहाँ कविताएं मुक्त करती हैं; सीमा नहीं बनाती हैं। इनके लिए सीमाएँ और किसी भी तरह का शोषण मर्दवाद का ही प्रतीक है। सभी सुन्दर चीज़ों को बचाना उनके स्त्रीवाद का ही अंग है। उनके यहाँ प्राकृत और उसके विविध उपदानों को विषय बनाने वाली ढ़ेरों कविताएँ हैं। संग्रह में एक कविता है– नई आवाज़ें। सुबह की बारिश का संवेदनशील चित्रण है। इस चित्रण में प्रकृति के साथ भाव और व्यंजना की विविध परतें हैं। अगली पंक्ति में लिखती हैं –“जिनके यूँ होने से बचा रहता है बहुत कुछ”। उनके लिए स्त्रीवाद सबकुछ को मुक्त करने और सुन्दर को बचा लेने की ललक का नाम है। उनके इस स्वप्न का दायरा बहुत व्यापक है। इसमें मध्य भारत के धधक रहे जंगलों की भी अनुगूँज हैं। इस संग्रह में ‘स्वप्न के राग’ और ‘कारतूस’ शीर्षक कविताएं इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय हैं।

सविता सिंह के साथ हिन्दी कविता सृजन के उन क्षेत्रों में प्रवेश करती है जहाँ इसके पहले कभी नहीं गयी। मेरी समझ से इसका कारण यह है कि लेखकों का जीवन-बोध सापेक्षतः जीवन का सामान्य बोध होता या उससे बहुत ज़्यादा समंजित। अतः भाषा के लिए भी कोई नितांत मौलिक संघर्ष नहीं होता, भाषाएँ समान्यतः उनके बोध से अनुकूलित हैं। लेखिकाएँ पुरुषों द्वारा गढ़े गए स्त्रीवादी नारों में उलझ कर अपने प्रतिरोधी दुनिया को ही रचती रहती हैं। इस तरह जीवन बोध का एक प्रतिगामी सम्बद्धता बनती है। इसे तोड़ने के लिए एक विरल मेधा की अवश्यकता है होती है। सविता सिंह की कविताएं इस सम्बद्धता को तोड़ती हुई अपने बोध को रोप देती हैं। यहाँ कविता विविध स्तरों पर पुंसत्त्वादी अनुभवों को डिकोड करती हुई अपने अनुभवों की कोडिंग करने में सक्रिय दिखेगी। यह चेतन-अवचेतन के जिन गहरे स्तरों की बात है वहाँ मुक्तिबोध के बाद हिन्दी कविता में किसी ने उतारने की कोशिश नहीं की। ये कविताएं वहाँ पहुँचने और उसे बदलने के लिए नई भाषा, नई प्रविधियाँ ईज़ाद करती हैं। इस प्रक्रिया में अगर संग्रह की कुछ कविताएं मेटाफ़िजिकल लगें तो स्वाभाविविक है। यह एक भाषिक प्रविधि है। यह बात सर्व विदित है कि मुक्तिबोध की भाषा के बारे में रामविलास शर्मा ने यही भूल की थी। यहाँ भाववादी और मेटाफ़िजिकल प्रतीकों का उपयोग है। पर बहुत सजग ढ़ंग से उन्हें नये संदर्भों में अपने अनुकूल ढ़ाल लिया गया है। संग्रह के शीर्षक कविता की आरंभिक पंक्तियाँ

“यूँ स्वप्न से शुरू हुआ यह जीवन

जैसे कि इससे पहले कुछ और न था

चेतना थी तो स्वप्न की ही

नीली सफ़ेद कहीं चितकबरी

किसी भूरे विस्तार में अधलेटी

अलसाई उठती फिर गिरती किसी नीद में”

यह कविता वहाँ खड़ी है, जहाँ एक स्त्री-आत्म मर्दवादी सांस्कृतिक अतीत से अपने वर्तमान को, अपने होने को संभव करती है। यहाँ अपने स्व को उसके वास्तविक रूप में पाने की छटपटाहट है।

एक कविता में लिखती हैं, कि ‘यदि मैं सच्चाई को जानना चाहूँ तो मुझे नीद के उस तट पर जाना होगा जहाँ स्वप्न की नदी बहती है और फ़िर उसके नीले जल में उतरना होगा’। यह एक फांतासी है। संग्रह में एक कविता है-‘चाँद तीर और अनश्वर स्त्री’। यह इनकी सर्जनात्मक क्षमता का प्रमाण है। मुझे लगता है इस संग्रह की कविताओं की भाषा पर अलग से और गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है; इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो हिन्दी कविता के लिए नया है तथा जिससे कविता के भविष्य के प्रति आशा बँधती है।

विजय कुमार का पत्र

प्रिय सविता जी

आपकी कविताओं से गुज़रना सचमुच एक आह्लादकारी अनुभव है..सोचते हुए कई बातें दिमाग में आती रहीं. मैं उन्हें लिख देना चाहता हूं. लेकिन सच तो यह भी है कि आपकी कविताओं पर एक औपचारिक सी प्रतिक्रिया लिखना मुझे एक गहरे संकोच से भी भर दे रहा है . भीतर उत्साह और संशय दोनों है. क्योंकि कविताओं को पढना एक बात है और अपने इम्प्रेशंस को शब्दों में बांधना एक बिल्कुल दूसरी बात . दूसरी बात यह भी है कि आपने जिस मनोभूमि का संधान किया है उसे रेखांकित करने और उस पर कुछ कहने के लिये ज़रूरी टूल्स भी उपलब्ध नहीं है .

ईमामदारी की बात है कि हिन्दी काव्य की आलोचना जिन अवधारनाणों पर पली- पुसी है वे ज्यादा काम भी नहीं आते ऐसे वक्त. . मैंने शायद उस दिन आपसे कहा था कि संवेदन और भाषा की द्वंद्वात्मकता के वे तमाम दुर्गम इलाके होते हैं , उन्हें परिभाषित करना अपने आप में एक चुनौती होती है. ऐसी किसी द्वन्द्वात्मकता को निभाते हुए आप जिस प्रकार के एक sense of inversion को रचती हैं वह हिन्दी कविता में अनूठा है , गहन है, जोखिम से भरा हुआ है. उसका फौरी अर्थ नहीं लिया जा सकता .मेरा जैसा व्यक्ति इन कविताओं को पढकर एक पाठक के रूप में अपना एक ‘ पाठ ’ ही तो बना सकता है जो कि सम्भव है कि सिरे से गलत भी हो. पर उसके अलावा कोई और राह भी दिखाई नहीं पडती .

|

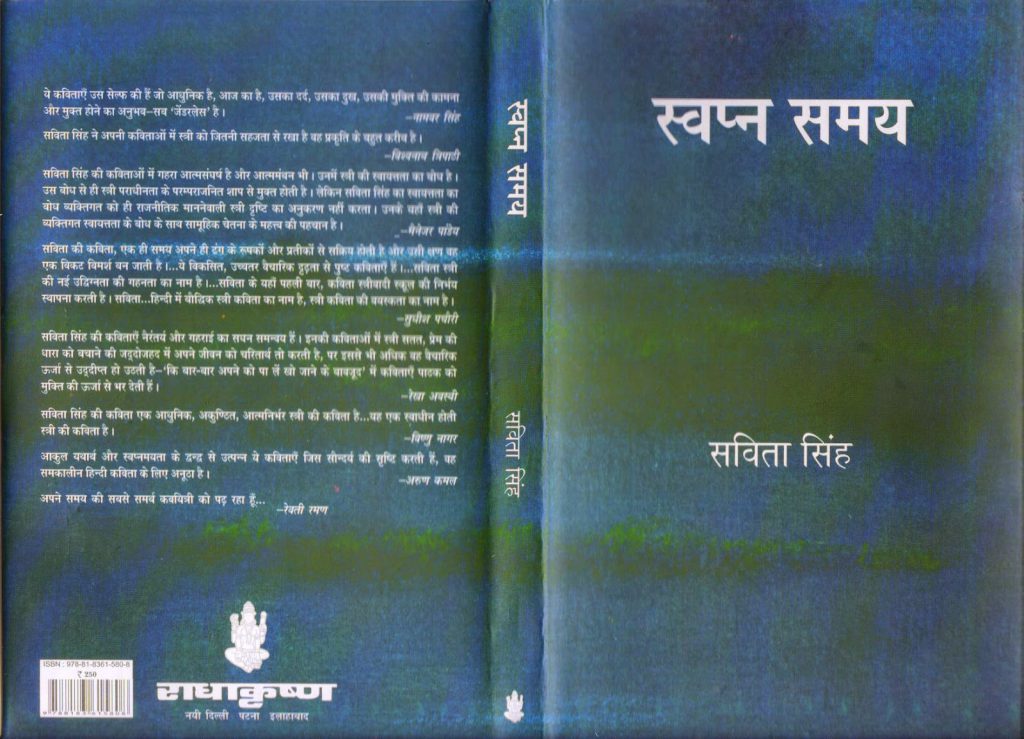

| कवयित्री सविता सिंह |

मैं अपनी बात को इसी रूप में कह सकता हूं कि मेरे लिये रचित के भीतर से झांकती यह द्वंद्वात्मकता सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ., आपके इस कविता संग्रह के शीर्षक में यह उभयधर्मिता है और तमाम कविताओं में भी. . स्वप्न और समय के ये रिश्ते जिनमें परिचित , अभ्यस्त और ज्ञात के सीमांत पर वह झिलमिलाता हुआ , अभी दिखता और अभी विलुप्त होता हुआ संसार . वही तो इन कविताओं की सबसे बडी मार्मिकता है. अपने होने या दिये हुए बोध का अतिक्रमण करने की वह बुनियादी इच्छा . समर्पण और एकांत की विभाजित उपस्थिति – उसका यह निराला sensation पढने वाले को बांधता है . इस sensation को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं. चाहे तो उसे आजकल की दुनिया में सुविधा के लिये ‘स्त्री चेतना ‘ भी कह सकते हैं. पर कविता जैसी विधा में कोई भी अर्थ इतने भर से व्याख्यायित नहीं हो जाता. यह जिस तरह की कविता हैं वह निष्कर्षों की नहीं, प्रक्रियाओं की कविता कहलायेगी.सूक्ष्म और जटिल संवेगों की कविता. वहां अनुभव प्रक्रियाओं का एक खुला और निष्प्रभ संसार है. अर्थ को आमंत्रित करता हुआ भी और उसे नाकाफी बनाता हुआ भी. इस द्वंद्वात्मकता में वे चरम से दिखायी देने वाले सारे क्षण जहां रचयिता का सबसे अधिक आत्म- विसर्जन है और सबसे अधिक आत्म -चेतस स्थिति भी; जहां वजूद की चरम सांसारिकता भी है और एक अधिभौतिकता भी ; मनोभावों के वेग की रचना भी और उन्हें देखनें निरखने की आवश्यक तटस्थता भी . इसे कोई दूसरे से यूं ही सहज उपलब्ध नहीं कर सकता , यह एक रचनाकार की कुल जमा मानसिक संरचना , यथार्थ बोध और उसके अनुभूति विधान का एक अभिन्न हिस्सा होता है. कहना न होगा कि कला में ऐसी कोई भी द्वंद्वात्मकता एक सजग रसिक को हमेशा आकर्षित करती है क्योंकि वह जानता होता है कि इसी मे रचनाकार की रचनात्मक ऊर्जा का वास है . दूसरे शब्दों में कहूं कि कोई भी रसिक उस ज़मीन से गहरे obsessed होने के लिये बाध्य है जहां उसे एक कलाकार सबसे अधिक निर्वैयक्तिक लगता है और सबसे अधिक subjective भी .

इसी बात पर मुझे याद आता है कि अपने चारों ओर के निज़ाम और जीवन परिस्थितियों के बीच हमारी subjectivities किस प्रकार से अपना आकार लेती हैं , हमारी ‘ आइडेंटिटी ‘ किस तरह से बनती है, कैसे दैनंदिन हमारी चेतना में शामिल हुआ रहता है , किस प्रकार से वह कला अभिव्यक्तियों में अपनी भूमिका अदा करता है , इसकी रुचि आज हमारी भाषा में तो लगभग नहीं के बराबर है, पर है वह बहुत बुनियादी और महत्वपूर्ण बात. Zizek को पढता हूं तो उनकी एक दिलचस्प बात याद आती है कि the identity of something is outside of itself. There is, as it were , a hole in everything, a little piece missing that can be found beyond itself, revealing the truth of being. यह जो रिश्ता है हमारा अपने चारों ओर से वह किस तरह से हमारे भीतर से अपना रास्ता बनाता है इसे जानना बहुत उत्तेजक अनुभव है. अपने होने के सेंसेशन और और सपूर्णता की किसी छवि , किसी मिथ के बीच पसरा हुआ वह तनाव जिसमें हम कला की दुनिया को रचते हैं , यह लगातार बहुत चुनौतीपूर्ण बना रहता है.

‘ देह ‘ को एक बुनियादी मैटाफर बनाना और उसी के आधार पर तमाम तरह के रहस्यों , पार्थिव कामनाओं , गतिशीलताओं , द्वंद्वों , एहिकताओं, जकडनों , स्वप्नों , मुक्ति की अभीप्साओ, , राग- विराग की सघनताओं को रचना , ठहरना , उनका गहन पर्यवेक्षण और उनके पार चले जाने की यह विकलता . सदियों से स्त्री ने अपनी इस देह के ऑबसेशन को कला में रचा है क्योंकि इसी से गुज़र कर वह वास्तव में देहहीन हो जाना चाहती है – यही शायद इन कविताओं की अधिभौतिकता है. चेतना पर तमाम तरह के इतिहास , परम्परा , सामाजिकता, समकालीनता के बोझ को आप इनके पीछे लरजता हुआ देख सकते हैं. पर कोई भी अच्छी कविता उन्हें सीधे सीधे व्यक्त करना नहीं चाहेगी .वह तो भाषा में उन इलाकों का विचरण है जो घटित तो हैं पर अरूप हैं , अमूर्त हैं. कला शायद इन्हीं अर्थों में किसी immediacy को रचती है . वह अपनी इस समस्त भटकन का एक रूपांतरण चाहती है. . आपकी ही उन पंक्तियों को उद्धृत करूं कि –

.

“ किसी ने सुनी है वह सांस हवा की

जिसमें चलती रहती है प्यास जीवन की ”

सविता जी मैं अधिक तो नहीं जानता , पर मुझे अच्छा लगा वह कौशल जहां कविता एक निरंतरता का बोध देते देते हठात किसी जगह चीजों को ‘ फ्रीज़ ‘ कर देती है. या वैसा पढने वाले को लगता है. यह अप्रत्याशित मुझे भाता है . इसमें प्रश्नाकुलता भी होती है,आश्वस्ति भी, व्यतिक्रम भी, विभाजन भी , मनोदशाओं का एक सुकुमार अल्हडपन भी , अवश उत्तेजना और उन्माद का रचाव भी ,सिमटना – लौटना , एकांत , स्मृति और व्यथा भी , गुह्य और गोपन की तमाम तरह की अनूगूंजें भी और फिर एक अगले प्रस्थान की एषणा भी-.. ये अलग अलग शेड्स हो सकते हैं. कुछ कविताओं के ऐसे अंत दिलचस्प हैं – .

वह कौन सा रंग है अकेला

नीले को प्रिय

क्या कोई जानता है

* * *

हवा आती है सारी छुपी हुई अतृप्तियों को

उजागर करती

जगाती किन वासनाओं को , आह !

* * *

क्या है जिसके लिये फिर भी

यूं गिरती है देह अपने भीतर

* * *

मैं हूं सुकून से जैसी पहले कभी न थी

आस्वस्त भी कि प्रेम पहचान लेगा इस नये एकांत को

शायद मेरी एक बात यहां पहले कही गयी कुछ बातों का दोहराव लगे पर फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी कविताओ में जो विपर्यय भाव का ताप बना रहता है उसे संवेदन और भाषा की किसी निरंतर और बुनियादी द्वंद्वात्मकता में लक्षित किया जा सकता है. यह अकारण नहीं है कि आप की बहुत सारी कविताओं में भाषा के इन सीमांतों की गवाही है . यह बात ही कितनी अजीब है कि भाषा एक हद तक ही हमारे बहुत सारे सेंसेशंस को पकड सकती है पर भाषा के बाहर उन सेंसेशंस का कोई अर्थ भी नहीं बनता . जिस भी कलाकार ने प्रत्यक्ष इसे जाना है वह किसी न किसी रूप में इस स्थिति को व्यक्त करता भी है. हर महत्वपूर्ण कला भाषा की इन सरहदों पर अपनी एक अपूर्णता के बोध के साथ ठिठकी खडी होती है . आपकी कितने सहज तरीके से जगह जगह से इसे व्यक्त किया है-

हैं,जहां दिखती हूं खुद को अदृश्य फिर

प्रकट होती हुई

* *

शब्द उजडे हुए उखडे उखडे इधर – उधर भटकते

अस्त व्यस्त भाषा ज्यों हाथ बांधे खडी हो

* *

क्या लिखूं यह देखने के बाद क्या कहूं

क्या करूं कि अब लौटना और भटकना एक सा हो

* *

मेरे लौटने में ज़रूर कोई विवशता रही होगी

तभी मैं शब्दों और सभ्यताओं में लौटी

* *

कोई भाषा नहीं वहां कि वह कुछ कहे भी

एक चुप्पी में सब कुछ होता चला जाता है

सविता जी यह अतिशयोक्ति नहीं यदि मैं कहूं कि आपकी इन कविताओं में ऐसा कुछ है जो हमारे समूचे कविता – परिदृश्य में मुश्किल से कहीं और कहीं दिखायी पडता है. यदि मैं गलत हूं तो कोई इसे प्रमाणित करे .अपने वस्तुपरक संसार को जज़्ब कर उसे लांघ जाने की यह क्षमता ; अपनी ‘ सब्जेक्टिविटी की ऐसा अध्ययन ; अपने होने का यह प्रतिनिधित्व ; एषणा, अकुलाहट , आवेग , करुणा , उत्ताप , आशंका ,समर्पण, एकांत , फैलने और सिमटने के संवेगों का यह प्रकटीकरण , उनके रूपांतरण का यह सामर्थ्य ; किसी अबूझ विस्तार की दहलीज पर खुद को विलयित कर देने की यह सतत गतिशीलता ; मैं और ‘ पर’ का यह निरंतर तनाव – क्या कहीं और इस तरह से दिखाई दे रहा है ? हमारे बुनियादी संवेग वही रहते हैं पर उन्हें व्यक्त करने की विधियां बदलती जाती हैं. हम अपने समय के नये सन्दर्भों में सारी चीजों का पुनराविष्कार करते है ; वह सब जो किन्हीं नये अनुभवों का विमर्श तैयार करने लगता हैं. इन अर्थों में आपकी यह कविता जीवन से लबालब भरी एक ‘ इंटेस ‘ कविता लगती है.. ऐसे अस्थिर अर्थों के संसार की कविता लिख कर आपने हमारी मौजूदा काव्य अभिरुचियों को बहुत सम्पन्न बनाया है.. कुल मिलाकर यह मेरी बहुत निजी किस्म की प्रतिक्रिया है . यद्यपि बहुत सारी बातें मैं ठीक से लिख नहीं पाया . फिर भी …..जैसा भी लगा , आपको लिख दिया है. .

साभिवादन ,

विजय कुमार