प्रो.परिमळा अंबेकर हिन्दी विभाग , गुलबर्गा वि वि, कर्नाटक में प्राध्यापिका और विभागाध्यक्ष हैं . परिमला अम्बेकर मूलतः आलोचक हैं हिन्दी में इनकी यह पहली कहानी है संपर्क:09480226677

प्रो.परिमळा अंबेकर हिन्दी विभाग , गुलबर्गा वि वि, कर्नाटक में प्राध्यापिका और विभागाध्यक्ष हैं . परिमला अम्बेकर मूलतः आलोचक हैं हिन्दी में इनकी यह पहली कहानी है संपर्क:09480226677

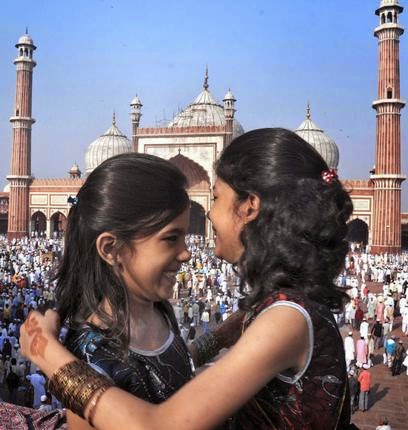

( एक ऐसे समय में जब देश का माहौल साम्प्रदायिक विषाक्तता से भरा जा रहा हो परिमला अम्बेकर की यह पहली कहानी हिन्दू -मुस्लिम लडकियों के आपसी साख्य से शुरु होती है और साझी संस्कृति की सुंदर अनुभूति से भर देती है . उत्तरी कर्नाटक के परिवेश में घटित की गई एक अनिवार्य पठनीय कहानी . )

अंजू की अम्मा !! अंजू की अम्मा !! आवाज सुनकर एक ही छलांग में बाहर के दरवाजे पर आ गयी थी मैं हमेशा की तरह । हाथ मे कटोरा थामे खडी थी बिल्किस !! हाथ को आगे बढाते हुए कहा ‘‘ पम्माम्मा !…नानी बीमार है… निम्बू का अचार होना है … अम्मी ने कहा है ।” कटोरा लेकर मैं भीतर आ गयी । उसे भीतर बुलाने की नाकाम कोशिश, इससे पहले मैं,मेरी माॅं और बहने बहुत बार कर चुकी थी । बिल्किस है कि हमारे घर के दहलीज कोे लक्षमण रेखा मानकर बाहर ही खडी होकर गुहार लगाती । अंजू की अम्मा !!अंजू की अम्मा !!

मुझे याद है , माॅं आम नींबू चिंच करेला … के अचारों के कनस्तर भर -भर कर रखती । अचार की तैयारी के उसके हिसाब में केवल घर के ही सदस्य नहीं शामिल रहते, साथ में मुहल्ले भर के लोग भी फेहरिस्त जगह बना लेते। उत्तर कर्नाटक का जिला यादगीर आज से चालीस पैंतालीस साल पहले एक छोटा सा गाॅंवनुमा शहर था । बीचोबीच बसा बडा सा नहर, इसे स्टेशन और उूरू यानी शहर में बाॅंट दिया था । गाॅंव का स्टेशन का इलाका, जहाॅं अपना घर था, वहाॅं मुस्लिम -आबादी घनी थी । मेरे घर के अगल बगल में बसे मुसलमानों के घर, उन घरों के सदस्य उनकी खुशियां, उनके गम उनके त्यौहार इन सबों में मुझे बिंदास एन्ट्री दिलानेवाली चीज थी तो यह आचार का कटोरा । माॅं के दिये आचार के कटोरे के दबदबे से, बडे शान और विश्वास के साथ उनके घरों में मेरा आना जाना लगा रहता ।

बिल्किस और माॅं के हाथ का अचार मेरे लिये द्वैत तत्व थे, दार्शनिक अंदाज मे कहूॅं तो, इश्के मिजाजी भी थे,जिनके माध्यम से मैं, इन परिवारों के शादी -ब्याहो में, रमज़ान मुहर्रम में, बडों का ईद, मिन्नत फातेहा आदियों में शिरकत करने के अपूर्व आनंद के ईश्क ए हकीकीे तक पहुॅंच जाती!!मैं किसी कीमत पर इन दोनों को खोना नहीं चाहती थी। कारण वक्त बेवक्त बिल्किस के हुक्म को सर आॅंखों पर बजा लाती । मै स्कूल से आकर, बस्ता पटककर सीधे बिल्किस के पास जाती । माॅं आवाज देती ही रहती लेकिन मैं हूॅं कि, अलादिन के जिन्न की तरह बिल्किस के घर के टाट के परदे के नीचे से होकर आंगन में दाखिल हो जाती । वहाॅं , मुर्गी के चूजों को टोकरी में बंद करने के लिये दौड लगाते -लगाते बिल्किस मुझे आदेश देती ‘‘पम्मम्मा जरा जवारी का टोकरा, गिरनी में जाको रख के आव , मैं अभी आयी ‘‘ जी आका ! कहते मै उसका हुक्म बजाती । उसके बाद क्या था, हाथ में फटी पुरानी थैली लेकर इस्मैल की दुकान से सौदा खरीदना !, दादी अम्मा के लिये हकीम से काढा लाना!, बीच बीच में मेरी माॅं और बहनों के आदेश बजाना ! आदि आदि । मेरी इस जी हुजूरी के बदले में क्या माॅंग मैं उसके सामने रखती, उसका अंदाजा बिल्किस को पहले से ही रहता ।

खानदान के अच्छे दिनों के यादगार के रूप में बिल्किस के घर के कोने में लकडी के नक्काशीदार फ्रेम में जडा एक आलीशान ऐनक रक्खा रहता था। उसके नीचे के संदूक में चांदी के गिलिट का सुरमेदान भी रक्खा रहता । सब काम निपट जाने के बाद, उस सुरमेंदान की काडी को मेरी ओर बढाते,दबी आवाज में कहती ‘‘ जल्दी से लगा लो पम्माम्मा , नही तो आपा आजा यगी ‘‘ डरते डरते, अपने दोनों आॅंखों के कोरों में सुरमें की ठंडक को बसाकर , लंका जलाकर निकल पडे हनुमान केविजय की अंदाज में जब चुपके से परदा हटाकर बाहर निकलते तब , कोई देखे या न देखे , नीले भुक्क हुए मेरी आॅंखों को देख , दालान पर पान चबाती बैठी दादी माॅं के पोपले होटों पर हॅंसी की हल्की लालिमा का रस जरूर रिस जाता ।

खैर !! लगभग सात या आठ साल का मेरा बच्चापन पडोसी बिल्किस के लिये अलादिन का चिराग सा था । मुझसे चार पाॅचं साल बडी, पढायी लिखायी से दूर, घर के काम में जुटी जुती बिल्किस के लिए मै और मेरा साथ फ्रायड के कहे अवचेतन मन का वह हिस्सा था , जहाॅं वह अपने चेतनमन के हर असंभव को मुझपर रौब जताकर संभव में परिवर्तित होते पाना चाहती!लेकिन इस मानसिक द्वन्द्व का सारा खमीर जब उसका उतर जाता तब शुद्धमन से मुझे प्यार भी बहुत करती । यूं तो मुझे उसके किसी बात से आपत्ति नहीं रहती, बस रहती तो इस विषय को लेकर कि वह मेरे घर के सामने आकर, मेरी माॅं को अंजू की अम्मा के नाम से क्यूॅं बुलाती है। केवल बिल्किस ही नहीं सारे मोहल्ले भर के लोग भी मेरी माॅं को मेरे नाम नहीं बुलाते थें । उसकी पहचान बडी दीदी के साथ ही रहता । मैं माॅं से हमेशा कहती, ‘‘ अव्वा!ये सभी तुम्हें बडी दीदी की अम्मा! के नाम से क्यूॅं पुकारते हैं ? आपत्ति भरे मेरे लहजे को माॅं तो बस हॅंसकर,गब्बारे की तरह फुगे मेरे गालों की हल्की चुटकी लेते कहती ‘‘ क्यॅू कि तू हमारी नहीं हैं । दूधवाली मरेम्बी हैं न ..! तू उसकी बेटी है । भूसा देकर तुझे खरीदा है … ‘‘ इसे सुन दांत निपोरकर हॅंसने में मेरी बहनों को बडा मजा आता । मुगलयी कर्नाटक के इस प्रदेश में , बडे बच्चों के नाम से माॅं बाप को पहचानने का, बुलाने का रिवाज है । जैसे अंजू की अम्मा, रघू के अब्बा, हकूडी की अम्मा, खाजा के अब्बा …. !! इस व्यवहार ज्ञान का भान जब मुझे हुआ तब तक बिल्किस के जीवन से मैं बहुत दूर जा चुकी थी ।

मेरे और उसके घर होनेवाले त्यौहारों के और उत्सवों के वजन हमारे संबंध के पलडे में लगभग समान तुल जाते । जिसके ही बल, हम आपस में इतराते, दंभ भरते। दिवाली के पटाखे के साथ मैं अपना ताव दिखाती तो वह ईद के इत्र सुरमे के साथ, रंगीन दुपटटे को ओढकर मेरे सम्मुख वह इठलाती । मेरे घर के बैठकखाने के आले में चकमकी बल्बों के प्रकाश मे बिराज रहे गणपति को जब वह आॅंखें फाडे फाडे देखती तो मेरे गर्दन की अकड कुछ बढ जाती । इसका बदला वह अपने घर होनेवाले शादियों में लेती । मेहंदी रंगे हाथों में नगीने जडे लाख की चुडिया को भर भरकर मेरी कलई जरूर खोलती !हर बार उसे मात देने का मेरा पैतरा भी चुना चुना रहता । लेकिन मुझे मुॅंह की तब खानी जरूर पडती जब, मोहरम का महीना लग जाता। गली कूचे के इमाम बाडों में पीर बैठने , सजने लगते । मुहर्रम् के महीने में तो बिल्किस जैसे मुझे पूरा का पूरा अपना दास बना लेती। हर रोज शाम को, हाथ में मोरा शक्कर की पुडगी ,अगरबत्ती और चिराग लिये जा रही होती . बिल्किस के साथ साथ खुद भी जाने का, माॅं के दिये अठन्नी से खुद भी मोरा शक्कर खरीदकर,लाल,पीले,हरे रंगों मे सजे पीरों के सामने चढाने का आनंद ही कुछ और होता!!

बारह बजते हलगी की आवाज , बुरखे से बाहर झांकते औरतों के चेहरे, शक्कर पर बिनबिनाती मक्खियाॅं … !! सजदे के लिए झुका मेरा माथा ! जब उठता तब, चमकीले लाल पीले हरे चमकीले रंगों में ,अलग अलग आकारो में सजे इमामबाडे के पीर मेरे बचपन को अद्भुत विशालता से भर देते थे। अजीब सिहरन और कंपकंपी सर से लेकर पैर तक दौड जाती ! हडबडाकर, पास खडी बिल्किस का हाथ थाम लेती। मेरे भय को अपनी , खुशी में तब्दील करते, विश्वास के साथ मेरा हाथ था लेती । तब हम, हरा साफा, कौडियों की माला, चौकोनाकार लंुगी बांधे, मोर के पंखे की जादू दिखाने हाथ में झाडू लिये खडे इमाम के सामनेेघुटने के बल खट् से झुक जाते।यह सिलसिला यूूॅं ही महीने भी चला चलता। हमारा मन नहीं भरता था जब तक कि अलग अलग गलियों बस्तियों में जाकर वहाॅं सजे सारे पीरों के दर्शन नहीं कर लेते और उन पीरों की तुलना में अपनी बस्ती के पीरों का ही अधिक अच्छे होने का, अधिक सच्चे होने का दम भरते भरते घर न लौटते ।

मेरे घर के सामने से दो रास्ते निकलते थे । एक सीधा हनुमान मंदिर की ओर और उससे लगे आटे की गिरनी की ओर जाता, जिस गिरनी को बिल्किस के गौस चाचा चलाते थे और दूसरा रास्ता यल्लम्मा के मंदिर के पिछवाडे चबूतरे से जा लगता । यल्लम्मा मंदिर के बडे से चबूतरे की बायीं ओर काले पत्थरों से चुनी बावडी बनी थी, जिसके मुंडेर पर बरगद का पेड अपनी लंबी -लंबी बाहें फैलाये खडा था । मंदिर के सामने बहुत बडा खुला मैदान था, जिसका दायी ओर का छोर हनुमान मंदिर के चैकाकार चबूरते को समेटे रक्खा था ,जिससे जाकर पहला रास्ता मिलता था। यलम्मा मंदिर के सामने का खुला मैदान कोई साधारण मैदान नहीं था, उसे, अपने में दिल्ली का प्रगति मैदान ही समझिये!! उत्तर कर्नाटक के देसी नाटकों की मंडलियाॅं,बयलाट, दोड्डाट की टोलियाॅं अपना स्टेज इसी मैदान में जमाते । यल्लम्मा के उत्सव में चढावे के लिये लायी गयी असंख्य बकरी और भैंसों के सिर यहीं हलाल होते । भरी दुपहरिया में, बर्तनों पर गिलिट चढाकर उसे चांदी की तरह चमका देनेवाले कारीगर, टिन के डब्बों को काटकर उसे अलग अलग आकर के छोटे छोटे डिब्बे बनानेवाले कामगर ,खोमचेवाले, चूडियाॅं बेचनेवाले, लगभग सभी यहीं, इसी खुले मैदान में अपना डेरा डालते । गाय भैंसों के पैरों में नाल चढाने के लिए, उनके बदन पर गरम सलाखों से दाग के पहचान चिन्ह बनानेवाले मुश्टंडे भी अपने जानवरों के साथ इसी मैदान में आकर जुट जाते । और तो अैार इस मैदान को, गाय और भैंसों को गभाने के लिए भी काम में लिया जाता था। मैं और बिल्किस अपने और यार दोस्तों के साथ इन सारी प्रक्रियाओं को आॅंखे फाडे यंत्रवत् देखते ठहरते या मंदिर के कट्टे पर कतार बांधकर बैठकर अपने मुहल्ले के इस प्रगति मैदान में घटने वाली हर घटनाओं के लिए मूक साक्षी बनते जाते। अंधेरा घिरते न घिरते, मंदिर के कट्टे पर बैठकर संजोये बटोरे अपने इस लोकज्ञान के पिटारे को , बिल्किस की दादी माॅं के सामने एक- एक करके खोलते जाते । और दादी माॅ थी की एक -एक किस्से को बडे चाव से सुनते जाती और अपने पोपले मुॅंह को खोले -खोले हॅंसते जाती । लेकिनहमें पता ही नहीं चलता कि , अगल बगल में बैठी बिल्किस की अम्मा और उसकी चाचियाॅं भी मुॅंह में साडी का पल्लू ठूॅंसे ठूॅंसे हॅंसते जा रही है ! हॅंसते जा रही है !!

खैर ! यादगिर का, मेरे मुहल्ले का यह प्रगति मैदान इसलिये भी मुझे अजीज था, क्यूंकि मुहल्ले भर के सारे पीर, मुहर्रम के आखिर दिन दफ्फन के लिए यहीं इसी मैंदान में आ जमा होते । लोगों से ठसा ठस्स भरा मैदान, मंदिर का चबूतरा, बावडी का मुंडेर, काले काले मुंडियों के खेत में उॅूचें उूॅंचे उगे लाल पीले हरे रंग के चमकीले, फूलों से सजे,सॅंवरे लहराते पीर !! एक ही धुन में एक ही ताल में बीस -बीस जोडे हलगी के बजने की ऊंची दिल दहलानी आवाज, अलग अलग घेरों में बटे उठते झुकते , लहराते , दौडते पीर !!साथ में ‘‘ पीरों की दोस्तराओद्दीन…. !! ‘‘ की आकाश गुंजादेनेवाली ध्वनि …!! हम सभी बच्चों के छक्के छूट जाते।इमाम बाडों में सजे बैठे पीरों की सौम्यता, अद्भुत सौन्दर्य, खुले मैदान में घिरे लोगों के समंदर के बीचों बीच खडे पीरों की रौद्रता और उग्रचेतना के सौन्दर्य में पर्यवसित होते जाता… हमें पता तक नहीं चलता । हमारी लीडर बिल्किस हमें समझाती, बहते मेरे आॅंसुओं को अपनी चुनरी के कोर से पोंछतीं और कहती ‘‘ पम्माम्मा रोना नै… रोना नै… ”

मेरी छोटी सी खोपडी में यह बात समा नहीं पाती कि आखिर पीर जाते कहाॅं है ? मेरे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता । दफ्न के अंतिम क्षणों में उदासी इतनी घनी हो जाती कि , हर कोई अब रो पडा ,तब रो पडा । मेरे बचपन की कल्पना शक्ति ने एक तिलिस्म भरे राज को मेरे सामने खोल दिया था । मै सोचती, शायद उस बावडी में प्रकाश का कोई अंतर्जलीयसुरंग मार्ग जरूर होगा, जिसके ही जरिये सारे देवी देवता, चाहे ओ मेरे हो या बिल्किस के, अपने अपने घरों को पहुॅंच जाते होंगे !!

शाम से ही पीरों के पीछे -पीछे दौडते फिरते जैसे पैरों में सीसा भरने लगता । मनभर के अपने पैरों को खींचते -खींचते घर की ओर जब लौट पडते ( वह भी दो तीन बार अपने अपने घरों से हिदायतेे आने के बाद) ,हमारा मन तब भी मैदान की धूली में ही रमे रहता । जैसे जैसे घर की ओर हमारे कदम बढते जाते पीछे पीछे, हलगियों की धुन , मातम के अवसाद की रूह छेडने लगते। शाम का सारा उल्लास उम्मंग, रात के घिरते न घिरते सारे जहाॅं में उदासी का सामान सजाने लगता।

गहन अंधेरी रात मे, बिस्तर पर चद्दर ओढे सोये मेरे कानो में , दूर से हवा के सहारे लहराते आते गीतों के धुन की उदासी , जैसे कोहरा बनकर टपक रही होती !मेरे कान उसी दिशा में लगे रहते । माॅं के मना करने पर भी, उठ पडती, और खिडकी के किवाड से झांकने लगती । धुप्प अंधेरे में रास्ता बनाते हुए मेरी आॅंखें , सर पर बडे- बडे गठ्ठर बांधे,अवसाद भरे कदमों को उठाते हुए , रूंधे गले से गीत गाते हुए गली के उस छोर से मुडते अदृश्य होते जाते उस काफिले को पहचान जाते । गीतों के बोल हवा में घुलते जाते, काफिला आगे बढता जाता और उसके पीछे जैसे रूलायी का समंदर ही ठाठे मारने लगता। खिडकी के सलाखों को पकडे मेरे दोनों हथेलियों पर टप् टप् आॅंसू टपकने लगते !!

अरे… यह क्या… आज क्यूूॅं बचपन के वे ही आॅंसू के बू6द फिर से मेरी हथेली पर टपकने लगे हैं ? आॅंसू में वही गंध, वहीं सिहरन !! टी वी के सामने बैठी मैं , आॅंसुओं से भीगे अपने निस्तब्ध हथेली को देखते जाती हूॅं। आॅंसुओं के पार से टी वी पर के उठते बदलते चित्र अस्पष्ट होने लगते हैं । लेकिन कान… कान तो खुले ही हैं …!!कानों पर चैनल समाचार विशेषज्ञ की आवाज हथोडे की तरह बजने लगती है । आज पेशावर में ………फौजियों के बच्चों के स्कूल में ……… !!!

मन चीखने लगा … बिल्किस….. तुम कहाॅं हो….?