युवा रचनाकार, सामाजिक कार्यकर्ता , मोती लाल नेहरू कॉलेज , दिल्ली विश्वविद्यालय, में संस्कृत की असिस्टेंट प्रोफ़ेसर संपर्क : 9999439709

युवा रचनाकार, सामाजिक कार्यकर्ता , मोती लाल नेहरू कॉलेज , दिल्ली विश्वविद्यालय, में संस्कृत की असिस्टेंट प्रोफ़ेसर संपर्क : 9999439709

‘

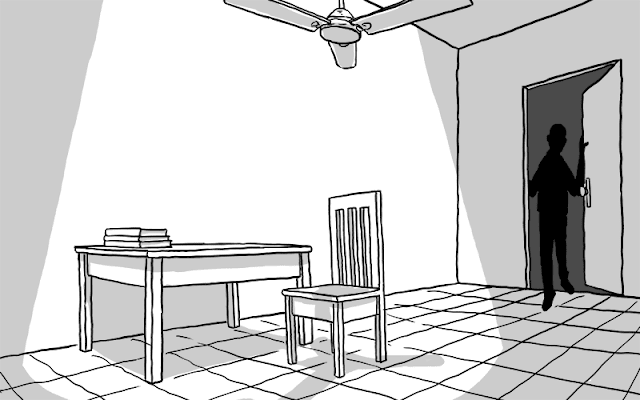

मेरा भी घर मे एक कोना होता, उसमें एक टेबल और कुर्सी होती, मै हमेशा इसके लिए तरसती थी. पर मेरे लिए वह कोना सुनिश्चित होना घर के एक हिस्से को घेरे रखने के बराबर होता. इसमें मेरे मां- बाप की कोई गलती नहीं थी, उन्होने भी तो सारी उम्र घर की इसी कोठड़ी में बिता दी थी. यह घर ही इसलिए कहलाया गया था क्योंकि इसी घर में सब मिलकर रहते थे, चाहे वह बकरी हो, मुर्गे हों या फ़िर एक कोने में रखा चूल्हा ही क्यों न हो, उसी के साथ सटे रहते थे एल्मुनियम के कुछ बर्तन. उसी कोठड़ी में एक कोने में पीने के पानी के लिए एक मटका रखा रहता था, और एक कोने में अनाज को रखने का एक खुटला(एक तरह से मिट्टी की बनी अनाज को संग्रहित करने की टंकी) तो ये थी हमारी कोठड़ी, जो अन्दर और बाहर से थी जिसका हर एक कोना निश्चित था, इसलिए मेरे लिए उस कोठरी में एक कोना स्थाई रूप से बनना ही बहुत मुश्किल था. उस समय का ये मेरा सबसे बड़ा सपना बन गया था कि मेरे भी मुर्गे और बकरी की तरह ही सही एक कोना बना रहे, जो हर दिन मुझे बदलना न पड़े पर नहीं बन सका था. उसी कमरे में मां, दादी और मेरे लिए भी एक कोना नहाने का बन जाता था, जिससे नहाने के बाद साफ़ कर दिया जाता था और उसी में चुल्हे पर खाना भी बनता था. मैं अपने पढने के लिए खाट पर बैठकर घुटनों को मो ड़कर ही उस पर किताब रख कर पढ लिया करती थी. पढने का जनून बचपन से ही मैने पाल लिया था. घर में बाहर से कोई सामान कागज में लपेट कर भी आता था तो मैं उस मुड़े-तुड़े कागज को पढने में लग जाती थी. मेरे चाचा ( मेरे पिता को मैं चाचा ही कहती थी) मेरी इस लगन से बहुत प्रभावित थे. जब भी उनके आगे मैं बैठकर घुटना मोड़कर कभी इधर, कभी उधर करती और किताब लिए घूमना पड़ता तो उनको देखकर अच्छा नहीं लगता था.

एक दिन चाचा ने पूछा कि मुझे क्या चाहिए, मैंने मना कर दिया कि मुझे तो किसी चीज की कोई जरुरत नहीं है. वे उठकर बाहर चले गये. कैसे उनको बताती कि मुझे एक कुर्सी और मेज चाहिए जिस पर मैं बैठकर कुछ लिख संकू और पढ संकू. घर के हालात ऐसे थे नहीं कि मैं उन्हे कह पाती. यह घर के लिए भी अनावश्यक चीज थी, जिसे रखने के लिए जगह निश्चित करना भी मुश्किल था. चाचा शाम को घर लौटे तो उनके हाथ में छोटा सा स्टूल था और छोटी सी प्लास्टीक की कुर्सी. मुझे देखकर बहूत हंसी आयी. मैं पेट पकड़कर हंसती रही. चाचा चुपचाप मेरी ओर देखते रहे. जब मैं चुप हुई तो उन्होने कहा ये लो इस पर पढा करो. जमीन पर रखकर बाहर चले गये थे. मैं हंसने के बाद रोने लगी थी, मुझे अजीब सी ग्लानि हुई थी उस वक्त. जब घर में खाने तक के लाले पडे थे तो चाचा ये सब मेरे लिए कर रहे थे. सोचती रही थी कि कही मेरे हंसने से चाचा को बुरा न लगा हो. पर फ़िर भी मैं बहुत खुश हुई थी, अब मेरा कोना घर में निश्चित हो गया था. हांलाकि स्टूल और कुर्सी का साइज छोटा था और मैं अब बडी हो चुकी थी, पर चाचा के लिए मैं आज भी छोटी ही थी. मां ने कहा भी कि अब ये छोटी नहीं रही इस स्टूल में से पैर बाहर निकल रहे हैं और कुर्सी पर धस कर बैठी है. चाचा हंसी का कारण समझ गये थे और खुद भी मुस्कराने लगे थे. पर मैं बहुत खुश थी, मेरे मन की मुराद पूरी हुई थी.

इस तरह मेरा कमरा, यानी वह प्लास्टीक की कुर्सी और छोटा स्टूल , बन गया था पर ‘मल्टी परपज’ भी बना साथ मे ही. जब भी कोई मेहमान आता था मेरी किताबों को वहां से उतारकर उस पर चाय रखने के लिए दे दी जाती, जिससे मुझे बड़ा खराब लगता था. चाय पी लेने के बाद फ़िर वह मेरा ही बन जाता

समय गुजरता चला गया और मैं दसवीं में आ गयी थी, पर पढाई के साथ – साथ में अब जो भी आस-पास घट रहा होता, मेरे घर परिवार में जो भी हो रहा होता मैं उसे अब कागजों पर उतारने लगी थी. जब अपने गुस्से को शांत कर जाती, यूं कहे की वो पल गुजर जाते, जो मन को बहुत विचलित करते थे, तो उन्हीं कागजों को फ़ाड़ देती थी. मेरे हम उम्र सब जानते थे कि मैं कुछ न कुछ पढाई के अलावा लिखती भी रहती हूं, कभी-कभार वे पढते और मुझे कहते की अगर किसी ने पढ लिया तो बहुत मारेंगे तुझे, स्कूल से निकाल लेंगे और मैं ओर भी डर जाती और फ़ाड़ देती. अपने मन की बात कहने और घर के आये दिन झगडों से परेशान होकर अपने मन की भड़ास मैं इन कागज के टुकडों पर ही निकालती और इसके अलावा अपने भाई सुभाष, जो मुझे दूर रहता था उसे चिट्ठी लिखती रहती. उसमे सब का जिक्र होता. उससे पिछली बार मिलने के बाद की सारी आस -पास घटी घटनाओं को बहुत विस्तार से वर्णन होता, और जब भी वह मिलता तो मैं उसे दे देती थी. ऐसे ही वह भी करता. हमारा एक दूसरे को लिखा पत्र-व्यवहार आज भी मेरे पास सुरक्षित है. मैं और मेरा वह स्टूल और कुर्सी, जो अब केवल किताबे रखने के काम आता था, एक जरुर और आवश्यक अंग बन गए थे घर का. पर जिसे एक जगह से दूसरी जगह रख दिया जाता था, ठीक उसी तरह जैसे मैं भी अब उसे छोडकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पीछे बनी झुग्गी में रहने के लिए आ गयी थी. पर पूरे परिवार में वह स्टूल मेरे नाम से ही जाना गया था. मैं अब गांव में नहीं थी, पर मेरा स्टूल, मेरा वह कोना, दोनों मैं अपनी विरासत के रूप में अपनी पहचान के रुप में छोडकर चली आयी थी.विश्वविधायल के छात्रावास की फ़ीस बहुत ज्यादा थी, जो मेरे और चाचा के बुते की बात नहीं हीं थी. एम.ए. करना ही था तो पहले कुछ महीने राजौंद और कुरुक्षेत्र के बीच में पडने वाले फ़रल, पुंडरी में नानकों के घर पर बिताये जहां पर नानी दूसरों के घरों में काम करके अपनी जिन्दगी बिता रही थी. मुझे भी नानी के साथ बहुत बार सफ़ाई और मैला उठाने के लिए जाना पडता था. हम दोनों के लिए रोटी और आचार या कभी कभी सब्जी भी उस गंध को अपने सिर पर ढोकर ले जाने के बदले मिल जाती थी. इस पर विस्तार से कभी फ़िर लिखूंगी. ऐसे में मेरी पढाई को नुकसान हो रहा था, तो मैने चाचा के साथ बात करके वहीं विश्वविद्यालय के छात्रावास के पीछे पड़ने वाली झुग्गी में रहकर पढने की बात की. घर से राशन पानी और छोटा स्टोव और एक थाली, चम्च्च, गिलास आदि ये सब लेकर गयी. जितने कम से कम खर्च हो पाये इसकी मेरी कोशिश रही. मां और चाचा की आर्थिक स्थिति क्या है, मैं जानती थी. सबने मना किया था आगे पढने के लिए, बहुत सारे कारणों के साथ एक कारण यह भी तो था कि विश्वविद्याल की पढाई का खर्चा पूरा नहीं होगा, यह बात मैं और चाचा दोनों ही जानते थे, पर दोनों को ही दृढ विश्वास था कि कम से कम खर्च में मैं अपनी आगे की पढाई पूरी कर सकती हूँ. किताबों पर खर्च करने के अलावा ऐसा कोई खर्च था भी नहीं जो झेला न जा सके. ना कभी अपने आपको सुन्दर दिखाने के लिए प्रयोग होने वाले क्रीम आदि का मुझे शौक था न किसी और चीज का ही शौक था, और न ही तन ढकने के अलावा कपडों का ही शौक था, इसलिए चाचा की सहमति से मैं आ गयी थी इस झुग्गी बस्ती में जो चूहडो की बस्ती के नाम से भी जानी जाती थी. पूरी बस्ती का एक ही टायलट था और एक ही नल, सुबह के समय बहुत परेशानी होती थी. इन सब का सामना करते हुए मैं अपने बारे में बहुत कुछ लिखती थी. कई डायरियां भर दी. जब कभी सुभाष आता तो उसे दे देती पढने के लिए, जिसमें हर दिन गुजरने वाली पीड़ा, दुःख -तकलीफ़ अभाव भरा हुआ था. कुछ मन की कोमल भावनायें होतीं और वह अगली बार मिलता तो खूब रो लेता और अपनी असमर्थता जता जाता, हौसला देता, अपने सपने पूरे करने की कसमें दे जाता, चाचा के खून-पसीने से निकलने और मेरे लिए उंचाई पर पंहुचने के उनके अरमानों को पूरा करने की दुहाई दे जाता. बस अब यही उद्देश्य बन चुका था. अब मेरा कमरा था मेरे पास, मेरी वह चालिस रुपये में किराये पर ली झुग्गी, जिसे मैं वहीं आस-पास के विधार्थियों को ट्यूशन पढाकर दे दिया करती थी, उन छात्रों के हालत भी मेरे जैसे ही रहती थी, इसलिए कई बार मेरे इस कमरे का किराया भी नहीं दे पाती थी. जिसके कारण बहुत कुछ सुनना भी पडता था.

एम.ए. के इस कठिन दौर में मेरे सुख-दुख का साथी, मेरा भाई, मुझे छोडकर चला गया- टूट गया था, बहुत कुछ अंदर से, कदम भी लड़खड़ा गये थे, पर उसका वह वाक्य कि ‘अपनी पढाई को बीच में नहीं छोड़ना, कुछ बनना है, सपनों को पूरा करना है चाहे कुछ भी हो जाये, थकना नहीं, हारना नहीं.’ बहुत कुछ लिखा इस दौरान, मेरे पाठयक्रम की पढाई के अलावा मैं और भी बहुत कुछ करती, यूपीएससी की तैयारी के साथ कविता, कहानियां बल्कि यूं कहूं की अपना दर्द कागजों पर उतारने लगी थी. पर इनको सहेजने का ख्याल न मुझे पहले आया था, और न इस दौरान, बस अगर इधर-उधर कापियों पर लिखा रह गया था थोड़ा बहुत. अभी समय को एक और झटका देना बाकी था. एम.ए. प्रथम वर्ष पास कर लिया था, फ़ाइनल में प्रवेश ले लिए थे. मेरे इस झुग्गी वाले कमरे के हर कोने में कुछ साहित्यक पत्र पत्रकायें जमा होने लगी थीं.नेट की तैयारी दिन रात कर रही थी. पुस्तकालय खुलते ही का द्वितीय तल के कोने की कुर्सी में लायब्रेरी में घुसती थी और बन्द होने तक वहीं रहती थी. साथ ही साथ यूपीएससी, जो मेरे अपना -सपना था, उसकी भी तैयारी चल रही थी. चाचा स्कूल में मैडम और सबसे बड़ी डीग्री लेने का सपना देख रहे थे, सुभाष कालेज के लेक्चर स्टैंड़ पर लेक्चर देते हुए देखना चाहते थे और नीचे पटरी रखकर उस पर चढकर भाषण देने का सपना देखते थे- मेरी हाइट छोटी थी, इसलिए पटरी का साहरा लेकर लेक्चर देने का बिम्ब रचते. और मैं- मेरा सपना था यूपीएससी पास करना और बड़ी अधिकारी बनना, जिसके लिए मुफ़्त में चलने वाली कोचिंग भी मैंने चाचा को बिना बताये शुरु कर रखी थी.

और एक दिन वह भी अपने सपने के साथ इस सफ़र में साथ छोड़कर चले गये अनजान दुनियां में, कभी वापिस न आने के लिए. बस अब मैं और मेरा कमरा ही रह गये थे, मतलब वह किराये की झुग्गी. अब कुछ भी करने का मतलब नहीं रह गया था, न अब सुभाष का साथ था और न चाचा. बाकी जितने भी रिश्ते थे, वे खून के रिश्ते जरुर थे पर उनसे कभी अपनेपन के दो शब्द नहीं मिल. अगर कुछ भी मिला था तो वह शक करने वाली निगाहें थीं, जो मेरे गांव आने पर मानो एक ही सवाल पूछती थी कि मैं ………मेरे अन्दर लड़की होने का शेष कुछ बचा भी है या……. सब. और मैं मानो तसल्ली देने के लिए उनसे अपनी सफ़ाई देती की मैं पढ रही हूं और बहुत मेहनत कर रही हूँ- हर बार की अग्नि परीक्षा, जो मेरे हौसले को तोड़ने के लिए काफ़ी होती थी.

पर अब क्या? सब कुछ खत्म….. तीन महीने लगे मुझे इस सदमे से बाहर आने के लिए. पर सबने जैसे अब मेरा साथ देने का मन भी बना लिया था, और सबसे ज्यादा मां मेरे साथ पूरी तरह से जुट गयी थी, मानो चाचा ने मां को अब उनकी जगह लेने की कसम दे दी हो, दोनों भाई भी अब मेरे फ़ैसले के साथ थे. और इस सफ़र में हमसफ़र बनकर आया मेरी जिन्दगी में मुकेश, जिसने मेरे अन्दर के खालीपन को भर दिया, उन्होने चाचा और भाई का प्यार तो नहीं दिया पर कमी जरुर पूरी कर दी थी, उस मंजिल और सपने को पूरा करने में मेरा साथ दिया, फ़िर चाचा के सपने को जिन्दगी का मकसद बना लिया और फ़िर पीछे मुड़कर नहीं देखा. हारना मानों मैने बिसरा ही दिया. चाचा का एक एक शब्द अब मेरे जीने के लिए काफ़ी था.

झुग्गी अब छूट गयी थी, एम.ए. के बाद अब बी.एड. करने करनाल आ गयी थी. यहां पर भी किराये का अपना कमरा ले लिया था, जब भी मकान मालिक को पता चलता की मैं ‘चूहड़े’ समाज की हूं, कमरा छोड़ना पडता. इसी दौरान हमसफ़र को ताउम्र हमसफ़र बनाने का निर्णय लिया और हमने शादी कर ली. शादी के दूसरे दिन ही वापिस उसी कमरे में लौटना हुआ. बी.एड़ करने के बाद एम फ़िल. रोहतक से किया और फ़िर जेएनयू तक का सफ़र. अपना कमरा न होते हुए भी इन्ही कमरों में लेखन कार्य चलता रहा.

अब मैं एक अध्यापिका बन गयी थी, वो भी चंडीगढ जैसे बडे शहर में. पर यहां भी अपना कमरा तो था, लेकिन किराये का. कभी रामदरबार का कमरा तो कभी डड्डूमाजरा का कमरा. इन सब को पार करते हुए पंहुच गयी थी दिल्ली विश्वविद्यालय में पर यहां भी कमरा तो मिला पर अपना नहीं, और इसी दौरान जातिव्यवस्था से जूझते हुए अपना घर, अपना कमरा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा-पर अटल निश्चय था और सामने मंजिल. मैंने सहूलियत न होते हुए भी अपना घर और उस घर में मेरा कमरा हो, ऐसा ठान लिया था. और आज मेरे पास अपना कमरा है, उस कमरे में अपनी पसंद की कुर्सी और टेबल है, पूरा कमरा ही मेरा पुस्तकालय है, जिसमे पूरे घर के सामान को मिलाकर सबसे ज्यादा जो बनता है, वह पुस्तकें ही है. अब मेरे पास मेरा कमरा है, और उसके साथ चाचा की यादें हैं, जो मुझे निरन्तर आगे बढने को प्रेरित करती हैं.