शोधार्थी, भारतीय भाषा केन्द्र

शोधार्थी, भारतीय भाषा केन्द्र

भाषा, साहित्य और संस्कृति अध्ययन संस्थान

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय sheelalobiyal@gmail.com

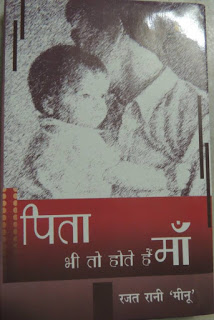

पिता भी तो होते हैं माँ’ जैसा कि इसके शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि यह काव्य संग्रह ममतामयी माँ के उस रूप की व्याख्या कर रहा है, जिसका स्वरूप तय है माँ के रूप में. यह रजत रानी मीनू जी का पहला औपचारिक काव्य संकलन है. जिसमे विविध रंगी (60) साठ कविताओं का संगम है.यह काव्य संकलन भारतीय जीवन की विविध संगतियों- विसंगतियों से रूबरू कराती है. जो कवयित्री के लम्बे समयावधि के एकान्त में किए गये चिन्तन का प्रतिफलन कहा जा सकता है, क्योंकि यह संकलन हमें कभी जीवन के अत्यन्त निजी जीवन तक खींच ले जाता है तो कभी वैचारिक धरातल के विस्तृत आयामों तक पहुँचा देता है. विचार के ऐसे धरातल तक जाती है कवयित्री, जहाँ एक स्त्री भेदभाव रहित समाज संरचना को बुनती एक स्त्री की मातृ दृष्टि, समाज दृष्टि, तथा राष्ट्र दृष्टि से परिलक्षित है. इस विचार के तह में अत्यन्त चिन्ता है एक स्त्री को एक स्त्री की उसके अस्तित्व की उसकी अस्मिता की. स्वंय कवयित्री यह कहती हैं कि ‘‘मेरी कविताई का सबब और सिलसिला क्या है ? मैं अपने देश के उस सामाजिक हिस्से से आती हूँ जिसे सहने को समुद्र भर संताप है और कहने को बूँद भर अवसर नहीं है. स्त्री के हक में आधी आबादी की बात की जाती है, पर इस आधी में वे कौन हैं जो मेरे जैसियों के हिस्से का बोल जाती हैं. मेरी काया में प्रवेश कर मुझसे बहनापा बनाती है ? पर क्या वे सुविधा भोगी, मेरी गैर दलित बहनें स्त्री-मुक्ति की उपलब्धियाँ मेरे साथ साँझा कर पाती हैं ? जाहिर है नहीं.’’ एक कवयित्री का यह प्रश्न क्या स्त्री मुक्ति की धारा को भी विपरीत या अलग जरूरत के नजरिये से देखता है या यह हकीकत है ?

यहाँ समझने की जरूरत है कि क्या सवर्ण स्त्री की मुक्ति की अवधारणा एक दलित स्त्री की मुक्ति की अवधारणा से अलग है ? कवयित्री की नजर में है, क्योंकि दलित स्त्री की मुक्ति की अवधारणा उसके पारिवारिक दायरे के साथ-साथ उसके सामाजिक दायरे से मुक्ति भी है. पितृसत्तात्मक अवधारणा में निश्चित दोनों बंधक हैं. पर सवर्ण स्त्री को सामाजिक दायरे में सम्मान प्राप्त है लेकिन दलित स्त्री को नहीं. इसलिए कवयित्री अपनी गैर दलित साथिन बहनों को अपने साथ समान लड़ाई में खड़ा नहीं पाती. परंतु हिंदू धर्म की पितृसत्तातमक व्यवस्था में एक स्त्री को किन पारम्परिक बेड़ियों में जकड़कर उसका शोषण व दमन होता है, किस तरह से एक स्त्री को उसके अधिकारों से वंचित रखा जाता है यह पीड़ा कवयित्री की भी है. फिर भी वे सामाजिक समानता के मुद्दे पर गैर-दलित बहनों को अपने साथ नहीं पाती हैं, यह भी उनकी चिंता का दायरा है. एक दलित स्त्री की मुक्ति की अवधारणा में जात्याभिमान दिखाने वाली जाति व्यवस्था अधिक है. परंतु ऐसा नहीं कि कवयित्री पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरोध में खड़ी नहीं है. ‘गोया मैंने किया है अपराध’ कविता की ये पंक्तियाँ जो पितृसत्ता पर चोट करती है इसका ठोस उदाहरण है.

ओ मेरे पिता ! /ओ मेरे भ्राता !/ ओ मेरे सहचर !

ओ मेरे पुत्र ! /तुम किन/अपराधों का /ले रहे हो

बदला मुझसे /कदम कदम पर.

कविताओं में कई ऐसे अवसर आये हैं जहाँ उसे शिकायत है पितृसत्ता से, अपनों से, समाज व्यवस्था से, कुछ कविताएँ लम्बी अवश्य हैं पर उनके शब्दों का संयोजन ऐसा है कि कविता का एक-एक शब्द नए अर्थ से गुंजायमान है. एक स्त्री की दुनिया कितनी विशाल है, उसके अनुभव पुरूष से कितने अलग हैं उसकी संवेदना कितनी अप्रतिम है. शायद इसीलिये वह एक पिता (पुरूष) को माँ के रूप में देखने-परखने में सफल रही है. सचमुच यह अद्धभुत है. एक पिता के प्रति एक बेटी की इससे बड़ी श्रृद्धा क्या हो सकती है कि वह अपने काव्य संकलन का शीर्षक ”पिता भी तो होते हैं माँ” रखकर उन्हें श्रद्धा अर्पित कर याद करती हैं, क्योंकि एक पिता का अभिमान है यह बेटी. यह पूरा काव्य संकलन बेजोड़ है. इस संग्रह की सभी कविताएँ कुछ न कुछ कह जाती हैं. रूलाती हैं, सिखाती हैं और जगाती भी हैं. ये सभी कविताएँ बिना किसी छंद, अलंकार व शब्दों की बनावट-सजावट के बावजूद इसमें वह काव्यात्मक सौंदर्य भरा है जिसे आप सीधी-सपाट भाषा में अनगढ़ शिल्प कह सकते हैं. इन कविताओं का सौंदर्य यदि है तो उसकी संवेदना में है, अभिव्यक्ति में है. उसकी पीड़ा में है, उसकी शिकायत में है, उसकी विपन्नता में है और उसकी आशा-निराशा में है. किसकी ? एक स्त्री की, कवयित्री की. और जो कविता रुला सकती है उसे सजावट की आवश्यकता नहीं है, और इस संकलन में सभी कविताएँ ऐसी ही हैं. कुछ कविताएँ सीधे व्यवस्था पर चोट करती हैं. कुछ समाज नियोक्ताओं पर चोट करती हैं, और कुछ पिता के रूप में पुरुष के उस ममतामयी रूप की याद दिलाती हैं.

जहाँ शायद माँ का स्नेह भी कम पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है. यह काव्य संकलन कवयित्री की विचारारात्मक उड़ान का प्रतिफलन है, उसके जीवनानुभवों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है. स्त्री का दर्द है जिसे एक स्त्री से बेहतर कोई नहीं समझ सकता. इस संकलन की कुछ कविताएँ इतनी हृदय स्पर्शी हैं कि दलित आत्मकथाओं की याद भी दिलाती हैं. जैसे-‘मुर्दहिया’, ‘जूठन’, ‘मेरा बचपन मेरे कंधों पर’ जैसी आत्मकथाओं की. ‘मरघट से गुजरकर’ कविता सोचने को विवश करती हैं कि जहाँ सिर्फ मुर्दों को जलाया जाता है और जहाँ जीवन की कोई संभावना नहीं, वहाँ भी जीवन है. जीते जागते लोग हैं. यह कविता पोल खोलती है उस व्यवस्था की जो दंभ भरते हैं कि उन्होंने वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है कि जहाँ कोई भूखा नहीं है, नंगा नहीं है, बेघर नहीं है और अंततः अपने स्कूल की यादों के साथ-साथ एक बार फिर आतीत में जाने का प्रयास करती हैं. इन कविताओं में किस तरह एक स्त्री, दलित स्त्री का दर्द अभिव्यक्त हुआ है वह स्पष्ट करता है कि एक स्त्री का दर्द सिर्फ स्त्री ही समझ सकती है लिख सकती है. लेकिन हर स्त्री क्या इतनी सक्षम है कि वह स्वयं को अभिव्यक्त कर सके. परिवार, समाज व व्यवस्था को उस परिवर्तनकारी नजरों से देख सके जैसे कवयित्री ने देखा है. उसके लिये धैर्य व साहस जरुरी है . यह कविता देखिये ‘अर्थयुग’ जो दलित स्त्री के उन संघर्षों को बताती है जिसकी चिंता आज भी सिर्फ दो वक्त की रोटी है. तन ढकने को कपड़े की है. उसका श्रम बेअर्थ है धन और महत्व दोनों दृष्टियों से

वहीं ‘आज की सैर’ के नायक की चिंता अपने ही अनपढ़ भाई को शिक्षा का महत्व समझाने की है।.जो पढ़ा-लिखा लेखक है और अपनी जाति सुधारने की चिंता करता है. परंतु अपने ही परिवार के अपने उस भाई को कैसे समझाये जो शिक्षा के महत्व को आज भी नहीं समझ पाया है. उसे कैसे सुधारें ? उसके माध्यम से यह चिंता कवयित्री की भी है जाति सुधारने की. लेखिका व्यथित होती है उस ‘बचपन’ को देखकर जो झाड़ू- पोछा करता दिखता है. कभी हमें दिल्ली के उन चैराहों में रेड लाईट पर ले जाती हैं जहाँ आज भी बचपन पुस्तकें (जिनका उनके लिए कोई महत्व नहीं ) या कोई भी सामान बेचता दिखता है. आॅफिसों में चाय पिलाता है. स्कूल के गेट के बाहर से अन्दर झाँकता है. यह बचपन किसका है ? इस बचपन में वे कौन थे जो कवयित्री की स्मृति में झाँक रहे थे ? यह कवयित्री की चिन्ता है. रजत रानी ‘मीनू’ का यह काव्य संकलन जीवन की जिस जद्दोजहद पर आधारित है, वह इसलिये सम्भव हो पाया कि यह एक सक्षम स्त्री दलित स्त्री के जीवनानुभवों की काव्यमय दास्तान है.

ऐसी ही ‘रविवार का दिन’ कविता है जहाँ परिवार में सभी के लिए छुट्टी का महत्व समझाती है वहीं एक नौकरी पेशा स्त्री (पत्नी व माँ ) भी इस आराम की हकदार है. और हक से कहीं ज्यादा उसे इसकी जरूरत है. क्योंकि सप्ताह के सातों दिन परिवार, बच्चों व आॅफिस की जरूरतों को पूरा करते-करते निकल जाता है. और ऐसे में रविवार का दिन भी उसके लिए कामों की लम्बी लिस्ट लेकर आता है. उसकी पीड़ा को कोई क्यों नहीं समझता है ? क्या वह मशीन है ? इस पीड़ा को कोई नौकरी पेशा स्त्री ही समझ सकती है. जबकि परिवार में और भी लोग हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं.

अनुभवजन्य पीड़ा व बेचैनी से रुबरु कराती है यह कविता. लेकिन सवाल यह है कि क्या हर नौकरी पेशा स्त्री ऐसा सोच सकती है ? लिख सकती है ? ‘आज की लड़की’ कविता को देख लीजिए एक तरफ कवयित्री दो-तीन पीढ़ियों के अन्तराल में आए परिवर्तन को स्पष्ट करती हैं. दूसरी तरफ इन पीढ़ियों की जरूरतों को भी बता देती हैं. चाहे वह वेश-भूषा के मामले में हो और जरूरतों के मामले में हो. तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इस जनरेशन गैप में आज की लड़की की बेपरवाही (अपने समय, समाज और समय के हालातों से) उसे कहाँ ले जा रही है यह भी कवयित्री इशारों में कह देती हैं. ऐसी ही हृदय विदारक रंगभेद की परत खोलती कविता ‘रंग’ है. जो एहसास कराती है रंग की मर्मान्तक पीड़ा का. और खासकर उन साधनों की पोल खोलती है जो गोरा बनाने का दावा कर काले लड़के या लड़कियों को और एहसास कराते हैं. इस पीड़ा को वही समझ सकता है जो इस पीड़ा से गुजरता है और रंग का बाजार कितना चकाचैंध कर देने वाला है. यह कविता सवाल खड़ा करती है कि क्या आज भी जब श्वेत-अश्वेत का फासला मिट चुका है, गोरे-काले की कोई अहमियत नहीं है. ‘ग्लोबलाईजेशन’ के इस दौर में जब ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की तर्ज पर दुनिया सिमट रही है. रिश्ते व्यापक स्तर पर बदल रहे हैं. जहाँ मानव मात्र की अस्मिता के सवाल को उसके अस्तित्व से जोड़कर देखा जाने लगा है, वहाँ सांवलापन आज भी अभिशाप है . उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को उसके रंग से तोला जाता है. उसका मुकाम जो उसने मेहनत से बनाया है उसके कोई मायने नहीं हैं ? ऐसा भेदभाव निन्दनीय है.

‘मैं दुख का कारण हूँ’ कविता उस बिन माँ की बच्ची का दर्द है. यह उस माँ से परिचय कराती है जो उसकी जन्मदात्री तो नहीं पर पालनहार तो है. पर बार-बार परायेपन का एहसास कराती है. दूसरी तरफ पिता हैं जो ढाल बनकर हरदम तैनात है माँ के रूप में. इस पारिवारिक कलह में जो एक बच्ची की मानसिक पीड़ा है उसे स्वयं कवयित्री ने जीया है. एक स्त्री एक स्त्री से माँ से प्रश्न करती है ‘ओ माँ’ तेरे अन्दर मेरे लिए वह स्नेह वह प्यार क्यों नहीं जो अपने जाये बच्चों के लिए है ? यह प्रश्न चिह्न है उस माँ पर जिसका प्यार भेदभावपूर्ण है. इसके बावजूद इस कलह से बाहर निकलने व पति के स्नेह व सहयोग से और स्मृति से बनती कविताएँ लेखिका के आगे बढ़ते व्यक्तित्व निर्माण की कविताएँ हैं. ‘सफर’ कविता में उभरा कवयित्री का यह दर्द जो कभी अपनी दोस्त में उन्होंने नहीं देखा परंतु जाति पता चलते ही उसके बदलते व्यवहार से व्यथित हुई हैं. ये कविता पोल खोलती है उस व्यवस्था की जहाँ जाति दोस्ती पर भारी पड़ती है. कवयित्री को ‘अच्छी लगती हैं लड़कियाँ’ उनका हंसना, बोलना, बढ़ना, पढ़ना अपने अधिकारों के लिए लड़तीं लड़कियाँ. लेकिन चिन्ता भी है उन्हें उन लड़कियों की, जिनके लिए स्कूल के दरवाजे आज भी बन्द हैं और जहाँ दरवाजे खुले हैं वहाँ भी उन दलित लड़कियों का भविष्य आज भी स्कूलों में तय कर दिया जाता है. इसी प्रकार ‘दो पैमाने’ व ‘संतान’ कविताएँ हैं जहाँ बेटी संतान बनने की कोशिश करती है पर उसे एहसास कराया जाता है कि क्या फर्क है, उसमें व उसके भाई में. एक बेटा और एक बेटी में. ये कविताएँ स्पष्ट कराती हैं उन खोखले दावों को जहाँ ‘बेटा-बेटी एक समान’ जैसे शब्द कोरे सरकारी शब्द बनकर रह गए हैं।

सात बहनों के बाद भी बेटे की प्रतिक्षा की जाती है. और एहसास कराती है जहाँ पत्नी आज भी पति की दीर्घायु के लिए व्रत उपवास, बेटे की लम्बी उम्र की सलामती के लिए व्रत रखती है माँ, और भाई की सलामती के लिए बहन. ‘कैसे विश्वास करूँ’ कविता एक बेटी को उसके जन्म के साथ ही उसे परायेपन का एहसास कराती है. क्योंकि वह एक बेटा नहीं बेटी है. सिर्फ इसीलिए कि वह (उस घर की बजाय जहाँ उसने जन्म लिया है) उस पराये घर की शोभा है जिसका उसे एहसास तक नहीं है, पता तक नहीं है. ये ‘परायापन’ ऐसा शब्द है जिससे हर स्त्री हर लड़की गुजरती है. क्यों है बेटी पराई यही दर्द लेखिका ने महसूस किया है. एक स्त्री के प्रति उसके अधिकारों के प्रति लेखिका सजग है. उन्हें वहाँ बेटी बरबस याद आती है, जहाँ उसे ‘अवांछित’ कहकर धिक्कारा जाता है. क्यों उसे ‘अवांछित’ कहकर धिक्कारा जाता है ? वह चिंतित है उस ‘झाडू वाली’ के लिए भी जिसकी तकदीर नहीं बदली, नियति नहीं बदली. एक सवाल कवयित्री ‘क्या करूँ’ कविता के माध्यम से उन अपनों से करती है, जिनके द्वारा एक स्त्री पर एक लड़की पर नजर रखी जाती हैं. जो उस पर अविश्वास जताते हैं संदेह करते हैं. उस पर निगरानी रखते हैं, उसे समझाया जाता है कि किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी है. क्यों दे वह अपनी दिनचर्या का हिसाब-किताब किसी को ? उसका अपना अस्तित्व है. अपना व्यक्तित्व है.अपनी अस्मिता है.

क्या वह किसी की संपत्ति है ? क्यों उससे पूछा जाता है दिनभर का हिसाब ? देर से आने का कारण ? क्या सिर्फ इसलिए कि वह एक स्त्री है ? कवयित्री ने इन मूल्यवान और जरूरी सवालों को अपनी कविताओं के माध्यम से उठाया है. आखिर क्यों विवश है स्त्री आज भी यह कहने को कि-

मैं कैसे कहूँ/ किससे कहूँ/ अपनी बात/लज्जा आती है….

रखी जाती है/ मुझ पर निगरानी…

‘मैं कौन हूँ’…/कौन मेरा अपना है ?/माँ-बाप/भाई-बहन

सास-ससुर/पति ?किसे कहूँ अपना ?…

नहीं पसंद/किसी को मेरी /आजाद अभिव्यक्ति.

ये सवाल कितने अविश्वसनीय लगते हैं आज के समय में पर सच हैं. ये शब्द कवयित्री की हृदयानुभूति से निकले हैं. ये कविताएँ भारतीय समाज व्यवस्था की पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर तमाचा है. जो आज भी स्त्री को अधीन समझते हैं, बेबस समझते हैं. इन कविताओं को पढ़ने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार दलित साहित्य कोई गैरदलित साहित्यकार नहीं लिख सकता उसी प्रकार स्त्री साहित्य व उसकी मन की पीड़ा भी कोई पुरूष साहित्यकार नहीं लिख सकता.

स्त्री मन की पीड़ा को साहित्य में लाने का श्रेय सबसे अधिक हिन्दी के महान साहित्यकार प्रेमचन्द को जाता है. परन्तु इन कविताओं को पढ़ने के बाद यह दावा किया जा सकता है कि एक स्त्री की जिस पीड़ा को कवयित्री समझ पायी है, और अभिव्यक्त कर पाई हैं, वह प्रेमचन्द से कहीं आगे की चिन्ता है. क्योंकि यह एक स्त्री की चिन्ता है, उसका निजी अनुभव है. प्रेमचन्द ही क्यों कोई भी पुरूष साहित्यकार स्त्री मन के भीतर झाँकने में असमर्थ रहा है.रीतिकालीन सभी कवि स्त्री की कमनीय काया को ही व्यक्त कर पाए. एक स्त्री के मनोजगत में चलने वाला अंतर्दुन्द जो उसके बाहर और भीतर की दुनिया का अंतर्दुन्दऔर सामजस्य भी है, उसे समझने में पुरूष साहित्यकार असमर्थ रहे हैं। उसे एक स्त्री ही व्यक्त कर सकती है.एक अंतर्दुन्द कवयित्री के मन में तब भी चल रहा होगा जब वे ‘मैं दुख का कारण हूँ’ और ‘वर का चुनाव’ जैसी कविता लिखती हैं. कोई भी पुरूष ऐसी कविता शायद ही लिख पाए. ‘गीदड़ी से शेरनी बनती स्त्री’ में वही अंतर्दुन्द दिखाई देता है. ‘एहसान फरामोश’ उस स्त्री की व्यथा है जो एक माँ है, पत्नी है, घर की मालकिन है, पर एक स्त्री है. कवयित्री अपने वजूद को लेकर भी चिंतित है जब एक साधारण स्त्री सवाल करे कि उसका वजूद क्या है ? तो कोई ध्यान नहीं देता है. पर पीड़ा तो उसकी भी है. लेकिन यहाँ तो कवयित्री एक प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक काॅलेज में प्रतिष्ठित प्राध्यापिका है.उनके सामने भी वही प्रश्न है कि मेरा वजूद क्या है? किससे शिकायत है उसे और क्यों ? कि मैं क्या हूँ ? क्यों वह प्रश्न करती है.

‘मैं क्या हूँ/मेरी क्या जगह है/घर में, परिवार में ?…

किसी ने कभी सोचा-/ मैं भी सदस्य हूँ इस घर की ?

और किस तरह से घर, परिवार, नौकरी को संभालने के साथ-साथ तीनों पहर का नाश्ता भोजन, बनाते-बनाते भी कविता रच देती है कवयित्री. यह है एक स्त्री, एक कवयित्री, एक लेखिका का समय का रचनात्मक उपयोग, जो ‘आत्मबोध’ कविता के माध्यम से भी व्यक्त हुआ है. निश्चित रूप से इन कविताओं में स्त्री दृष्टि मुखर हुई है. ये कविताएँ एक व्यक्ति को ( स्त्री पुरूष व बच्चों ) को एक बेहतर जीवन के बृहत्तर उद्देश्यों के लिए तैयार करती है. जहाँ भेदभाव रहित नए समाज संरचना का सपना है. जहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था और जातीय पूर्वाग्रहों से मुक्ति की तलाश दिखाई देती है. तभी तो कवयित्री यह मानने को तैयार नहीं है कि जिस घर में उसने जन्म लिया वह घर उसका नहीं.जिस घर में उसने जन्म लिया वह धर उसका क्यों नहीं ? वह क्यों पराया धन है ? ‘कैसे विश्वास करूँ’ कविता का द्वन्द्व यही कहता है.‘क्रांति के भ्रम’ कविता उस स्त्री के संघर्ष का अंतर है जो निराला की ‘वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर’ की नायिका है और दूसरी तरफ आज की वह तोड़ती पत्थर की नायिकाएँ हैं. वे वैसी श्याम वर्णा शान्त तो नहीं बल्कि थकी-हारी, उपेक्षित, तिरस्कृत, बहिष्कृत स्त्रिीयाँ हैं. वहाँ एक यहाँ अनेक हैं. ये कविताएँ निश्चित रूप से निराला व नागार्जुन की याद दिलाती हैं. लेकिन वे कविताएँ देश की दुर्दशा का एहसास कराती थी ये आदमी-औरत की दुर्दशा का एहसास कराती हैं और आदमी व औरत से समाज बनता है समाज से देश बनता है तथा देश की पहचान बनती है. वे कविताएँ चिंता व्यक्त करती थीं ये कविताएँ प्रश्न करती हैं आज भी

यह कविता संग्रह एक सफर है पिता के माँ बनकर बेटी को ऊँचाइयों की उस सीढ़ी तक पहुँचाने तक का जहाँ वह यह सोच सकती है कि उसके देश की व्यवस्था कैसी है ? जहाँ आज भी समाज का एक वर्ण एक वर्ग मरघट में रहता है. जिसने मरघट में भी जीवन की उम्मीद जगा दी है. जहाँ आज भी बेटी का और दलित बेटी का संघर्ष अपनी आबरु बचाने का ही है.जहाँ देश के अधिकांश स्कूल आज भी उसका भविष्य तय करते हैं. जहाँं आज भी ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फुले, स्वामी अछूतानन्द की चीख नहीं पहुँचती.पढ़ो, बढ़ो, अपना हक छीनो. ये ऐसे सवाल हैं जो आज भी जस के तस खड़े हैं. यह कवयित्री की सूक्ष्म दृष्टि है. ‘पिता भी तो होते हैं माँ’ जो कि इस काव्य संग्रह का शीर्षक भी है. क्या परिभाषित करना चाहता है यह काव्य संग्रह ? क्या पिता भी माँ के समान ममतामयी होते हैं ? क्या सबके पिता ऐसे ही होते हैं? यदि हाँ तो आज स्त्री अपने अधिकारों के लिए क्यों लड़ रही है पुरुष से ? क्या वे पुरुष अलग होते हैं ? पिता पुरुष भी तो होते हैं. क्या सिखाती है यह कविता ? एक उदाहरण-

‘‘मैंने पापा की आंखों में देखा/अपनी माँ का चेहरा/ पापा माँ ही तो होते हैं.

ऐसा महसूसा/ माँ गुजर जाती है /अक्षर सिखाते-सिखाते,

और पापा ले लेते हैं/ माँ की जगह…./माँ की तरह,

पापा ने सिखाया /उठना-बैठना/ पढ़ना-लिखना

सिलना-बुनना/ खाना पकाना/रहना-सहना,

वे सुलाते थे मुझे /अपने सीने से लगाकर, मम्मी की तरह.’’

पिता का यह ममतामयी रूप भी उस भारतीय सामाजिक संरचना में देखने को मिलता है जहाँ आज भी कन्या भ्रूण हत्या में अधिकांशतः पुरुष तथाकथित पिता ही शामिल होते हैं, वहाँ एक पिता ऐसे भी हैं. पिता की यह ममता और उनका वात्सल्य प्रेम पिता में पुत्री की आस्था का प्रतीक है.‘मम्मी बनते पापा’ इतनी संवेदनशील व मार्मिक कविता है जो कवयित्री के स्त्री मन की अथाह गहराइयों से उपजी है. पिता व पुत्री के मजबूत व स्नेह भरे रिश्तों को भी स्पष्ट करती है. किस तरह से कवयित्री उस स्नेह को परखती है.

वे हर समय /रखते हैं मेरा खास ध्यान। /पापा ने चिंता की थी/

उस वक्त भी मेरी /जब मम्मी हुई थीं निष्प्राण /उनकी लाश रखी थी/

विद्युत संस्थान के/ उस घर में /पड़ोसिन को दूध का/

भगोना पकड़ाते हुए/ भरी आवाज में कहा था- /‘भाभी, जरा दूध गर्म कर के

/बच्ची को पिला दो’। /पापा मम्मी नहीं हैं’ /मम्मी से बढ़कर हैं।…

कवयित्री एक स्त्री वह भी दलित स्त्री होने के नाते स्त्री के साथ होने वाली ज्यादतियों से विचलित हैं. वे यहाँ भी भेदभाव को महसूस करती हैं इसलिए वे शिकायत करते हुए कहती है कि तब ‘क्यों नहीं हिलता पत्ता एक भी’ जब ‘हमारे साथ होता है बलात्कार /सामूहिक बलात्कार -/ तब क्यों हिलता नहीं पत्ता एक भी ? /और जब तुम्हारे साथ हुआ बलात्कार / तब क्यों हिल गई संसद भी ?/ चीख उठी महिला सांसद बलात्कार के खिलाफ /क्यों उड़ गयी ‘महिला आयोग’ की चैन की नींद ?/आज क्यों उठी बलात्कारियों को/सजा-ए-मौत की माँग.’ कल क्यों मौन थी तुम ? ऐसी चोट सिर्फ स्त्री कर सकती है क्योंकि एक स्त्री का दर्द स्त्री ही समझ सकती है. लेकिन एक दलित स्त्री का दर्द एक सवर्ण स्त्री उसकी सहेलियाँ क्यों नहीं समझती. क्या दोनों की संवेदनाएँ अलग हैं ? दोनों की देह अलग है ? फिर भेदभाव क्यों है ? यह भेद जातीय श्रेष्ठता का है कवयित्री उन आदर्शों को ठोकर मारती है. वे चिंतित हैं और अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सार्थकता और उसकी निरर्थकता को जानती हैं वह उसके उद्देश्यों कोे भी बखूबी जानती हैं इसलिए वे स्वयं से सवाल करने को विवश हैं. कि

‘क्या वे जानती हैं?’ /आज है /अंतर्राष्ट्रीय दिवस

स्त्री के संघर्ष /और एकता का प्रतीक /

स्त्रियों के अधिकारों और /चेतना का प्रतीक

सम्पन्न हो जाएँगे /नगरों महानगरों में जश्न /

हर वर्षों की भाँति /इस वर्ष भी’

क्या मायने हैं ऐसे सम्मान के जहाँ बहुसंख्य स्त्रियाँ नहीं जानती हैं कि क्या हैं अधिकार, व स्त्री मुक्ति, कहाँ किसके पास हैं उनके अधिकार? पाये नहीं, देखे नहीं. जायज है ये सवाल कवयित्री के.क्या मायने हैं एक संघर्ष करती स्त्री के लिए और अपनी आजीविका के लिए संघर्षरत जुझारू मजदूर स्त्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ? क्या जानती है ‘वह स्त्री’ जो आती-जाती सवारियों से बेखबर, निश्चिन्त होकर उस फटी-पुरानी बोरी में रखे कागदी कूड़े को संभाल रही है. और मैले-कुचैले कपड़ों में सूखे गांलों वाली वह बेहाल स्त्री क्या सचमुच निश्चिन्त थी ?

‘क्या वह शिक्षित थी ?/वह किस जाति से सम्बद्ध थी

वह किस कुल खानदान की थी ?किस संस्कृति की जान थी।’

चिंता है कवयित्री को उसकी उसके बेहाली की, वह मजबूर करती है और झंकझोरती है कवयित्री को, उसकी चेतना को, यह प्रश्न करने को कि यदि वह सवर्ण होती तो क्या अपढ़ होती ? यदि वह पढ़ी-लिखी होती तो यही होता उसका हाल ? यह चिंता है उस कवयित्री की जिस पर जिम्मेदारी है दूसरी दलित स्त्रिीयों की. वह अपनी प्रतिबद्धता समझती है दूसरी दलित स्त्री के प्रति कि वह पढ़े-बढ़े और हक के लिए लड़े.एक स्त्री की चिंता दूसरी स्त्री के लिए. वह शिक्षा का महत्व भी समझा देती है.आंखें भी खोल देती है, और व्यवस्था पर करारी चोट भी करती हैं. ये ऐसी कविताएँ हैं जो मन को विचलित और अशान्त कर देती हैं. व्यथित कर आंदोलन को प्रेरित करती है. ये कविताएँ प्रश्न करती चलती हैं.

आशा और निराशा के साथ उत्तेजित व उद्वेलित भी करती चलती हैं. ये कविताएँ स्त्री की अपनी स्वायत्तता और अपनी अस्मिता को तलाशते चलती हैं. ये शुद्ध गद्यात्मकता के साथ आत्मकथा का भी बोध कराती हैं. जब पितृसत्तात्मक व्यवस्था के दुश्चक्र में पिस रही स्त्री व दलित स्त्री चीखकर कर कह रही हो-‘गोया मैंने किया है अपराध’ कविता में कि..

ओ मेरे पिता! /ओ मेरे भ्राता! /ओ मेरे सहचर !

ओ मेरे पुत्र! /तुम किन /अपराधों का

ले रहो हो /बदला मुझसे /कदम-कदम पर

क्यों करते हो मेरे साथ /परायों जैसा व्यवहार

क्या बिगाड़ा है मैंने /तुम्हारा?

इसी कविता की कुछ पक्तियाँ जो सीधे पितृसत्ता पर चोट करती हैं. व्यवस्था के वजूद को ललकारती है और सीधे आरोप लगाती है कि –

मेरे जज्बातों का/संज्ञान तुमने लिया नहीं

गुलामी मैंने चुनी नहीं /आजाद तुमने किया नहीं

पंख उगने दिये नहीं /फिर व्यंग्य करते हो मुझ पर

कि अपने पंखों में /उड़ा ले चलो

आसमान में /मुझे यदि तुम -‘नर से बड़ी नारीवादी हो.’

सच में क्या यही अपराध है एक स्त्री का कि उसने कभी पिता, भाई, पति और अब पुत्र के रूप में उस पुरुषवाद को पनपने में अपना सम्पूर्ण जीवन लगा दिया और अंत में उसे समझ कौन पाया ? हमारे बड़े-बड़े उपन्यासकार भी स्त्री की आभूषण प्रियता और उसके शृंगारिक रूप की ही कल्पना कर पाये परंतु इतने महत्वपूर्ण प्रश्न क्या उसके मनोजगत में उठ पाये ? शायद नहीं, स्त्री पीड़ा को समझने का दावा करने वाले प्रेमचंद भी शायद स्त्री मन की इतनी अथाह बेचैनी को समझने में असमर्थ रहे, क्योंकि उनका इन वास्तविकताओं से कोई सरोकार नहीं था. स्त्री की उस देह के अंदर भी एक संसार है. जो उसके विचारों को हवा देता है, जिसे पुरुष समझने में असमर्थ रहा है. वह कितना सोच सकती है, उसके सोच की, विचार की सीमा क्या हो सकती है, इसका अंदाजा शायद ही कोई पुरुष लगा सकता है. ‘बूँद और समुद्र’ कविता उसी स्त्री मन की अथाह गहराइयों की बात करती है. कुछ पक्तियाँ देखिए..

इक बूँद चली/ इतरा कर/इठलाकर/सदियों पुरानी

परिपाटी तोड़कर/किनारों को पार कर/ समुद्र को ललकार कर

बूँदको गरजता देख /समुद्र भड़का /हिल गया उसका मन-मस्तिष्क

कोन है जो मुझे /चुनौती दे रहा खुले आम? /कभी समुद्र भी झुका है?

कभी उसने अपनी सीमाओं को छोड़ा है? 2यह उसकी फितरत नहीं

अथाह गहराई ही उसका /वजूद है.

जब हम समान अधिकारों की बात करते हैं तो सभी को समान भोजन, कपड़ा, मकान और सबसे महत्वपूर्ण समान शिक्षा की बात की जाती है.परंतु हमारी व्यवस्था में जो असमानता मूलभूत आवश्यकताओं के वितरण में देखी जाती है, शिक्षा भी उसमें एक है. कवयित्री को शिक्षा में यह असमानता स्वीकार्य नहीं हैं. उनके विचारों की उड़ान वहाँ तक जाती है जहाँ एक स्त्री समाज बदलने का माद्दा रख सकती है. और अपनी पीड़ा के साथ-साथ दूसरी स्त्रियों की दलित स्त्रियों की पीड़ा को काव्यात्मक अभिव्यक्ति देकर इसे जगजाहिर करती है, यह प्रश्न करते हुये कि ‘क्या यही बराबरी है ?’ सवाल है कि, क्या यह हर स्त्री की पीड़ा है ? शायद हाँ इसलिए कवयित्री को भाती हैं ‘वे लड़कियाँ’ जो लड़ती हैं अपने स्वाभिमान के लिए.अपनी पहचान के लिए. अपने हक के लिए, जो करती हैं रक्षा अपने पिता के स्वाभिमान की. भाई-बहनों के अभिमान की. जो उन्हें ताकत देती हैं अपने समाज के उत्थान के लिए. अपनी कमजोर कौम के कल्याण के लिए. अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए. राष्ट्र की उन्नति का विजन लेकर चलती है कवयित्री. सोच निश्चित रूप से व्यापक फलक लिए है. जहाँ स्त्री सिर्फ घर परिवार तक सीमित है वहाँ कवयित्री की चिंता राष्ट्र उन्नति की है. और यह राष्ट्र की उन्नति तभी सम्भव है जब समान व्यवहार से समान वितरण से समान शिक्षा, भोजन, मकान और कपड़ा और अवसर प्राप्त होंगे. यही उसकी चिंता है जो कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है . ‘आज की लड़की’ कविता जिसमें लेखिका उस समयान्तराल में आये परिवर्तन को भी देख रही है जो आज और आज से 20-25 वर्ष पहले था. चाहे वह वेश-भूषा के मामले में हो और जरूरतों के मामले में हो सुख सुवधाएँ.

दूसरी तरफ आज की दीन-दुनिया से बेखबर लड़की का परिचय भी कराती हैं जो सिर्फ अपने मोबाइल में व्यस्त है और मोबाइल पर जो गाने वह सुनती है जो स्वप्निल दुनिया में जीती है, यह आज की लड़की है.एक तरफ अजन्ता एलोरा की नग्न मूर्तियाँ हैं जो खामोश रहकर भी अपनी व्यथा कहती हैं, और लेखिका से प्रश्न करती हैं, ‘एक स्वप्न में’ भी. इसी तरह ‘अच्छी लगती है लड़कियाँ’ में लेखिका लड़की के चुलबुलेपन की बात करती है उन्हें पसन्द है जो हंसती है पढ़ती है, बढ़ती है, बतियाती है. कुल मिलाकर उनकी स्त्री दृष्टि मुखर हुई है इन कविताओं में.‘तुम प्रतिनिधि हो’ कविता स्त्री के उस रूप की बात करती है जो पत्नी, प्रेमिका के रूप में सुंदरता सौम्यता की मूरत है. एक नृत्याँगना जो देश की पहचान बन सकती है.वह नृत्याँगना देवदासी बनने को विवश है. ईश्वर की अर्धांगिनी के बहाने वह किस-किस की अर्धांगिनी बनती है उसे स्वयं नहीं पता. क्या उसे भी नृत्याँगना की पहचान मिलेगी ? इन अस्मिताओं की बात करना, और स्त्री को, एक देवदासी, नृत्यांगना को भारत की पहचान के रूप में देखना बड़ी बात है. ‘आदिवासी’ कविता विचार के उस धरातल तक भी ले जाती है जहाँ जंगल बचाओ, जल (नर्मदा) बचाओ और जमीन बचाओ के नारे लगाकर वाहवाही लूटी जाती है और आदिवासी उसी यथास्थिति में रहने को विवश हैं. कोई उनसे तो पूछे कि वे इंसान बनना चाहते हैं या जंगली बनकर रहना चाहते हैं. उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की बात कब शुरू होगी ? एक दलित कवयित्री इन कविताओं में जिस चुनौति को स्वीकारती हैं, वहाँ वे बुद्ध की करूणा को त्यागकर अम्बेडकर की राह चलती हैं.

जहाँ न्याय की माँग पहले है करूणा बाद में आती है.यह अस्मिता विमर्श की मनोवैज्ञानिक चुनौति है जहाँ वह डटी है आईना दिखाकर शर्मिन्दा करने के लिए. इस लड़ाई को वे इस भरोसे के साथ लड़ती हैं कि कोशिश करते जाइए हालात बदलेगें, फिजा बदलेगी जरूर. यहाँ बिखरने का डर नहीं है, वह सम्बल बनकर खड़ी हैं, नैतिक साहस लिए बेहतर समाज बनाने के सपने के साथ. अधिकांश कविताओं में अतीत की स्मृतियाँ ही मुख्य विषय हैं. इनमें एक दलित कवयित्री अर्थगौरव जोड़ती है तो वह सीधा मर्म पर प्रहार करती है. ‘स्कूल के वे दिन’ कविता की ये पंक्तियाँ जो कहती हैं…

‘मुझे याद हैं /स्कूल के वे दिन/…वे सहेलियाँ/

जो कहती थीं/ तू चमार तो/ लगती नहीं है।…’

मैं सोच में हूँ कि यह लगना कैसा मनावैज्ञानिक र्दुव्यवहार है, जिसका एहसास कराया जाता हैं. क्या दो शरीरों में जातीय भिन्नता के लक्षण दिखाई देते हैं ? यह लगना कैसा हो सकता है. क्या सचमुच फर्क है दो विपरीत जातीय लोगों में, दो विपरीत लिंगों में ? यह सच न होते हुए भी ऐसा सत्य है जो कड़वी वास्तविकता के ठोस धरातल पर ले जाकर उस सत्य का आभास कराता है जहाँ कहा कुछ और जाता है होता कुछ और है. जहाँ व्यावहारिकता और सैद्धांतिकता में धरती और आसमान का अंतर है. ठीक वैसे ही जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं. और चुनौतियों का मुँह तोड़ जवाब देने की ताकत कवयित्री को देवदार के वृक्षों से मिलती हैं.

निश्चित रूप से उनको ताकत यही देते हैं. ‘देवदार’ के वृक्ष जो सीधे खड़े हैं वर्षों से अटल हैं और दूसरों को छाँव देने के साथ-साथ शालीनता से अपनी उस ऊँचाई का एहसास कराते हैं जहाँ घमंड नहीं है. और प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने को. उबड़-खाबड़ रास्तों के बावजूद अपना व्यक्तित्व निर्माण को, सारे विश्व में अपनी पहचान बनाने व दमकने को. इस काव्य संकलन की सभी कविताएँ मानवीय गरिमा के साथ स्त्री-विमर्श का बेजोड़ खजाना है. जहाँ कवयित्री के होश संभालने से उसका सफर शुरू होता है और स्त्री बनने, घर गृहस्थी संभालने, विद्यार्थी जीवन से अध्यापकीय संभालने तक का और उससे भी कहीं आगे अपनी पहचान व जगह बनाने तक का, एक दलित स्त्री के हाशिया उलांघते हुए देश-दुनिया की तमाम उपेक्षित-वंचित दलित स्त्री के उत्थान उसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक मुकम्मल जगह बनाती कवयित्री तक और उससे भी आगे…..तक चलता है. इस सफर में कुछ कविताएँ इतनी मार्मिक बन पड़ी हैं कि मन को छू जाती हैं जो व्यापक फलक लिए विश्वबोध की कविताएँ हैं।

(‘मैं दुःख का कारण हूँ ’, ‘मदर्स डे’, ‘उड़ने की चाह’, ‘स्त्री’, ‘वह स्त्री‘, ’महिला सशक्तिकरण’, ‘गीदड़ी से शेरनी बनती स्त्री’, ‘मरघट से गुजर कर’, ‘क्यों नहीं हिलता पत्ता एक भी’, ‘वह स्त्री’, ‘स्त्री’, गोया मैंने किया है अपराध’, ‘क्या यही बराबरी है ?’, ‘पूत के पाँव’,‘ अवांछित’, ‘एहसास’, ‘ओ माँ’, ‘अच्छी लगती हैं लड़कियाँ’, ‘स्कूल के वे दिन’, ‘तुम प्रतिनिधी हो’, ‘बचपन’ ) इत्यादि.

यह आलेख भारतीय भाषा केंद्र, जवाहर लाल नेहरू विश्विद्यालय, में महात्मा फुले जयंती, 2016, के अवसर पर प्रो. रामचन्द्र के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पढ़ा गया था.