‘हम कौन थे और क्या होंगे अभी’ की चिन्ता राष्ट्र बनने की प्रक्रिया की बुनियादी चिन्ताओं में एक है। इस कारण अस्मितापरक के लिए एक ऐतिहासिक वृतांत का चयन करता है। आश्चर्य नहीं कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम जितना राजनीति के मैदान में लड़ा गया; उतना ही संस्कृति के मैदान में भी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने भारत विषयक एक वैकल्पिक इतिहास दृष्टि का प्रस्ताव किया। हिन्द स्वराज (महात्मा गांधी) और डिस्कवरी ऑव इंडिया (जवाहर लाल नेहरु हैं ) जैसे ग्रंथ इसके प्रमाण हैं ।

भारत पर अंग्रेजों ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व भारत की सांस्कृतिक अवमानना के तर्क से स्थापित किया और उपनिवेशवादी राजदृष्टि में यह मान्यता बद्धमूल थी कि भारत का राजनीतिक पराभव उसकी सांस्कृतिक शक्तिहीनता का ही प्रमाण है। भारत में अपने शासन के औचित्य को साबति करने के लिए हर श्रेणी के ब्रिटिश बुद्विजीवी ने भारत की संस्कृति के बारे में अध्ययन किया। ‘‘प्रशासकों, मिशनरियों, अंग्रेज पत्रकारों और विभिन्न कोटियों के पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय संस्कृति के बारे में सनसनीखेज रिपोर्ट लिखी और भारतीय संस्कृति की आधिकारिक व्याख्या प्रस्तुत की। उन सबों की मान्यताएं आश्चर्यजनक तौर पर समान थीं जिसके अनुसार अतार्किकता, बेईमानी और यौनविकृति भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं। उनकी इस व्याख्या का मंतव्य स्पष्ट था कि भारत की इस भयावह स्थिति से मुक्ति के लिए एक बुद्विवादी शक्ति का हस्तक्षेप तत्काल जरूरी है। भारत गोरे लोगों पर एक बोझ है यह मानते हुए अंग्रेजों ने अपने शासन को भारत की मुक्ति के लिए अनिवार्य माना।’’ (वूमेन राइट्रिग्स इन इंडिया सं सूजी थारू के ललिता, पेंडोरा प्रेस, लंदन 1993, पृ 1 )

उपनिवेशवादी इतिहास लेखन ने उपयोगितावादी-उदारवादी समझ के तहत यह साबित करने की कोशिश की कि भारत में व्यक्ति-स्वतंत्रता की संकल्पना और इहलौकिक तर्कबुद्धि के विकास की स्थितियां सर्वथा अनुपस्थित रहीं और इस कारण भारत अंग्रेजी शासन से पहले कभी भी लोक कल्याणकारी राजव्यवस्था के आधुनिक ढांचे की तरफ अग्रसर नहीं हो पाया। अंग्रेजी शासन ने इसका एक बड़ा प्रमाण स्त्रियों की हीनदशा को माना। सभ्यतागत दृष्टि से भारत को बर्बर और क्रूर साबित कर अपने शासन के औचित्यकरण के लिए अंग्रेजों ने स्त्री-पुरुष को पैमाना बनाया। भारत में औपनिवेशिक शासन को दृष्टि प्रदान करनेवाली 1826 में पहली बार प्रकाशित जेम्स मील की पुस्तक -‘हिस्टी आफ ब्रिटिश इंडिया’ में तर्क रखा गया कि किसी भी समाज में स्त्रियों की दशा से उस समाज की उन्नति-अवनति का पता लगाया जा सकता है-‘‘ असभ्य समाजों की दशा अमूमन हीन होती है जबकि सभ्य लोगों के बीच उनका स्थान उंचा होता है। जैसे-जैसे समाज का विकास होता है अबलाजनों की दशा सुधरती है और यह सुधार जारी रहता है, जब तक वे पुरुषों के साथ बराबरी का संबंध विकसित करते हुए समाज में एक स्वैच्छिक तथा उपयोगी भूमिका न प्राप्त कर ले।’’( मिल जेम्स, द हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इंडिया, पांचवा संस्करण, लंदन 1840, 1840, पृ सं 125 )।

इस तरह उन्नीसवीं सदी में ‘स्त्री-प्रश्न’ बहुत अधिक प्रभावी हो गए थे। तब तक औपनिवेशिक विचारधारा का अनविार्य उपकरण बन चुका था- ‘स्त्री-प्रश्न ’। औपनिवेशिक प्रतिउत्तर में देशी समाज-सुधारकों ने स्त्री-सुधार के नाम पर आधुनिकता, विक्टोरियाई नैतिकता और परंपरा के घालमेल से एक नई पितृसत्ता की रचना की । इस नई पितृसत्ता में यह अंतर्निहित नहीं था कि ‘औरतें क्या चाहती हैं, बल्कि यह था कि उन्हें पातिव्रत्य के ढांचे में रखते हुए, धार्मिक, सामाजिक मर्यादाओं के दायरे के भीतर रखकर आधुनिक कैसे बनाया जा सकता है। यहां आधुनिक होने का मतलब है अंग्रेज रमणियों की भांति गृह प्रबंधन, आर्यपुत्रों के लालन-पालन और राष्ट्रहितैषी की नई भूमिका के लिए भारतीय महिला को तैयार करना। कहा जा सकता है कि परंपरा की भूमि पर स्त्री की दशा पर विचार नहीं किया जा रहा था बल्कि लता मणि के शब्दों में कहें तो इसके ठीक विपरीत ‘‘स्त्री वह पीठ थी जिस पर परंपरा की लड़ाई लड़ी जा रही थी।’’

इस लड़ाई का एक सिरा जुड़ता था साम्राज्यवादी इतिहास दृष्टि से जिसने हिन्दूधर्म को पाठाधारित माना। मूल पाठों की खोज और पुनर्रचना के साथ एक पाठाधारित हिन्दूधर्म की रचना की गई। इस पाठाधारित हिन्दूधर्म को सर्वसत्तावादी मानकर उसमें समाजनीति, राजनीति, दंडनीति और अर्थनीति यानी आधुनिक राजव्यवस्था के सारे प्रसंग लक्ष्य करके यह बताने की कोशिश की गई कि भारतीय धर्म व्यक्ति-सत्ता, स्वतंत्रता और मनुष्य मात्र की बराबरी के मूल्य को स्वीकार नहीं करते।

भारत का भक्ति साहित्य उपनिवेशवादी इतिहास दृष्टि की खऱी आलोचना प्रस्तुत करता है। भक्तिकालीन विपुल साहित्य भंडार भारत में एक सुदीर्घ अवधि के भीतर विकसित विविध ज्ञान परंपराओं के भीतर चले वाद-विवाद के साक्ष्य तो देता ही है, उसमें इस वाद-विवाद से उत्पन्न व्यक्ति-चेतना और इस व्यक्ति-चेतना के कोण से सामाजिक आलोचना के भी साक्ष्य मिलते हैं। भक्ति साहित्य के भीतर एकबारगी हम देखते हैं कि समाज के शक्तिवंचित तबके यानी (दलित और स्त्री) को ना सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति की भाषा मिलती है, बल्कि यह अभिव्यक्ति एक नई ज्ञानमीमांसा का प्रस्ताव भी करती है, एक ऐसा प्रस्ताव जिसमें ‘कागद की लेखी’ को नहीं बल्कि आंखिन की देखी यानी साक्षात इंद्रियानुभव को प्रमाण स्वीकार किया जा रहा है।

औपनिवेशिकता और नवजागरण की राष्ट्रीय परियोजना की विचारधारा से प्रभावित हिन्दी साहित्य का आधिकारिक इतिहास भक्तिकालीन साहित्य और संतों की इन विशेषताओं का रेखांकन तो करता है, मगर उसके विस्तार को कुछेक प्रमुख व्यक्तित्व और एक छोटे से कालखंड में ही समेटकर देखने की समस्या से ग्रस्त है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में ज्यादातर सूर, तुलसी, कबीर और मीरा की रचनाओं के इर्द-गिर्द और सगुण-निर्गुण विभाजन के बीच सोचने की परिपाटी रही है। इसका एक अनिवार्य परिणाम होता है परवर्ती भक्ति साहित्य और उससे जुड़े व्यक्तित्व की उपेक्षा। भक्ति साहित्य की विवेचना में एक बात यह भी लक्ष्य कर सकते हैं कि भक्तकवि को ज्ञान का रचयिता ना मानकर सिर्फ अपने गुरूवाणी का गान करने वाला माना गया है साथ ही यह विवेचना किसी स्त्री द्वारा रचे भक्ति साहित्य को अकसर सामाजिक मर्यादा के उसी चालू मुहावरे में देखने की कोशिश करती है, जिसकी आलोचना के प्रयास में भक्तिकालीन स्त्री संतों का साहित्य रचा गया है। इसी तरह भक्ति साहित्य के भीतर एक तो स्त्रियों की उपस्थिति को कम करके आंकने की परिपाटी रही, दूसरे यह शायद ही स्वीकार किया गया कि स्त्री संत भी गुरु पद की अधिकारी हो सकती है।

मिसाल के लिए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि से जुड़ी कुछ बातों पर गौर करें। उन्होंने लिखा- ‘‘निर्णुण धारा के संतों की बानी में किस प्रकार लोकधर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोकधर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विश्रृंखल हो जाएगा, उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगीं जिस समाज से ज्ञानसम्पन्न शास्त्रज्ञ विद्वानों, अन्याय, अत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले उच्चाशय व्यक्तियों, पतिपरायण सतियों पितृभक्ति के कारण प्रजा का पुत्रवत पालन करनेवाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उठ जाएगा उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता।’’ …..(हिन्दी साहित्य का इतिहास- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पृ सं 76 )

इस कथन में शुक्ल जी तुलसी के माध्यम से अपना मंतव्य भी व्यक्त कर रहे हैं। यहां पर एक आदर्श समाज का चित्रण है, जिसमें प्रतिष्ठा पाने योग्य या तो शिक्षित और सुसंस्कृत जनता है अथवा शासक वर्ग के लोग, या फिर ‘पतिपरायणा सतियां। ध्यातव्य है कि निर्गुण संतों की वाणी से प्रभावित ‘ अशिक्षित’ और ‘निम्न श्रेणी’ की जनता इस समाज में प्रतिष्ठा के योग्य नहीं समझी गई है। किसी समाज का कल्याण तभी संभव है, जब स्त्री पितृसतात्मक ढांचे के भीतर रहकर अयोग्य पति की भी सेवा करे और उसी के साथ आग में जलकर सती हो जाए अर्थात् स्वतंत्र एवं आत्मचेतस स्त्री समाज में सम्मान योग्य नहीं है। इस तरह शुक्ल जी हिन्दी साहित्य में ब्राहमणवादी सामंती मूल्यों वाले समाज को स्थापित कर रहे थे, जिसमें स्त्री के लिए पितृसत्तात्मक संरचना के बाहर कोई स्थान नहीं था।

शुक्ल जी की पुस्तक हिन्दी साहित्य का इतिहास कुल 528 पृष्ठों का है। इसमें से 118 पृष्ठ भक्तिकाल पर खर्च किया गया है। उसमें स्त्री रचनाकारों के नाम पर केवल डेढ़ पृष्ठ मीरा पर खर्च किया गया है।

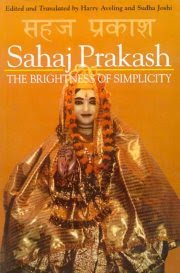

भक्तिकालीन हिन्दी साहित्य के इतिहास की उपरोक्त सीमाओं के बरक्स संत कवयित्री सहजोबाई का साहित्य और जीवनवृत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सहजोबाई का समय उत्तर भक्तिकाल (1740) है। वह गुरू की महिमा का गान तो करती हैं, मगर साथ ही अपनी पुस्तक ‘सहज प्रकाश’ में स्वयं ज्ञान रचयिता के रूप में उपस्थित होती हैं। उनका जीवनवृत इस बात के प्रभूत साक्ष्य देता है कि उन्होंने गुरुपद की गद्दी के अंदरूनी संघर्ष में भाग लिया और विजयी रहीं और प्रशासकीय कौशल के साथ अपने संप्रदाय (चरणदासी) के परवर्ती विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। सहजोबाई के इतिवृत में भक्तिकालीन उस विशेषता को स्पष्ट रूप से लक्ष्य किया जा सकता है, जो आध्यात्मिक और इहलौकिक के बीच आत्यांतिक भेद नहीं बल्कि उसकी एकता को स्वीकार करती है और मनुष्य में दिव्यता या फिर देवता में मनुष्यता का आख्यान रचती है।

सहजोबाई का जन्म अठाहरवीं सदी के पूर्वाध में राजस्थान के ढूसर कुल तथाकथित नीची जाति में हुआ था। आजीवन ब्रहमचारिणी सहजोबाई के गुरु चरणदास थे। कथा के मुताबिक 11 वर्ष की उम्र में सहजोबाई का विवाह किया जा रहा था। विवाह के अवसर पर वर एवं कन्या को आशीर्वाद देने चरणदास को भी आमंत्रित किया गया था। दुल्हन के रूप में सजी संवरी सहजोबाई को देख चरणदास ने कहा –

सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुदाये शीश।

मरना है रहना नहीं, जाना विश्वे बी।।

चरणदास के वचन को सुनते ही सहजोबाई बोली मैं विवाह नहीं करूंगी।

सहजोबाई ने 18 साल की उम्र में‘ सहजप्रकाश’ की रचना की। इसका रचनाकाल संवत् 1800 विक्रम है। इनकी वाणी वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग से 1908 में छपी थी। 1946 में सहजप्रकाश का प्रकाशन सातवीं बार वेलवेडियर प्रेस से हुआ था। इतने संस्करणों के बावजूद साहित्य के इतिहासकारों ने पर्याप्त स्वीकृति नहीं दी।

अ्रन्य भक्त कवियों की तुलना में अपने गुरू से सहजोबाई का संबंध आत्यांतिक रूप से विशिष्ट है। गृहस्थ जीवन से मुक्ति दिलाकर गुरु ने कर्मजाल से मुक्त करा दिया। सहजो के यहां गुरु और शास्त्रनिर्मित हरि के बीच पक्ष-प्रतिपक्ष का संबंध है। सहजो गुरु और हरि के बीच के द्वंद्व को स्पष्ट तौर पर देखती हैं। हरि ने ‘कर्म-भर्म’ के जिस जाल में फंसाया गुरु ने ‘आत्म-ज्ञान’ द्वारा उससे मुक्ति दिलाई। अर्थात् ‘अन्या’ होने की नियति से मुक्त कर एक व्यक्तित्व प्रदान किया।

अन्य भक्त कवि गुरु के बताए ‘हरि’ के प्रेम में मग्न होकर संसार को विस्मृत कर देता है और उस प्रक्रिया में गाहे बेगाहे गुरु को सुमिरन कर कृतज्ञता प्रकट करता है कि आखिर गुरु ने ही तो ‘हरि’ तक पहुंचने का मार्ग बताया है। लेकिन सहजोबाई अपनी पूरी काव्य-यात्रा और भक्त-जीवन में उस गुरु के प्रेम में मग्न मालूम पड़ती हैं, जिसने शास्त्रीय हरि से मुक्ति दिलाकर अंततः स्त्री होने की सामाजिक नियति से मुक्ति दिलाई। हां समय-समय पर वह गुरू द्वारा बताए ‘हरि’ को भी याद करती हैं। सहजो के यहां गुरु के लिए वही भावबोध उपस्थित है, जो अन्य भक्त कवियों के यहां हरि के लिए आया है। भक्त कवि ईश्वर के प्रेम में भाव-विभोर होकर ईश्वर से भांति-भांति के संबंध स्थापित करता है। वह कभी ‘राम की बहुरिया’ तो कभी ‘हरि जननी मैं बालक तोरा’ बन जाता है। ‘भाव-विहवल कबीर के यहां संबंधों की यह विविधता अपने सघनतम रूप में देखी जा सकती है। लेकिन सहजो के यहां संबंधों की यही विविधता गुरु के संदर्भ में मिलती है। गुरू कभी उनके लिए ‘प्राण पियारे’ तो कभी ‘ हम बालक तुम माय हमारी’ है।

सहजोबाई की गुरु-भक्ति के बारे में कई किंवदंतियां और साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। उनके गुरू भाई जगजोत सिंह ने लिखा है-

चरणदास की शिष्य दृढ़, सहजोबाई जान।

ताकी दृढ़ गुरुभक्ति पर , जोगजीत कुर्बान।। (चरणदासी संप्रदाय और उसका साहित्य,डा श्यामसुंदर शुक्ल, कला प्रकाशन,1996 पृ सं 267 )

डा. रामविलास शर्मा ने लिखा है-‘‘ भक्त कवियों ने प्रेम के मंत्र से कर्म के बंधन को काट दिए, पुरोहितों के रचे हुए स्वर्ग और नरक के सुहावने और डरवाने चित्र मिटा दिए। उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर को लोक संस्कृति से जोड़कर उसे नया रूप दिया। उन्होंने लोक से अभिन्न रहकर साहित्य में यथार्थवाद का विकास किया।’’ (इतिहास और आलोचना के वस्तुवादी सरोकार , सं- निर्मला जैन, नित्यानंद तिवारी, पृ सं 13)

लेकिन सहजोबाई हरि के स्थान पर गुरु की भक्ति कर इन संदर्भों से आगे बढ़ जाती हैं। वह मध्यकालीन पितृसतात्मक समाज में लौकिक गुरू को अलौकिक हरि का स्थान देती हैं। मध्यकालीन पितृसतात्मक समाज में स्त्री के भाग्य का रचयिता पिता, पति और पुत्र होता था। सहजो गुरु के रूप में अपने लिए लौकिक पुरुष का चुनाव कर पितृसत्ता और सनातनी धर्म के ढांचे को एकसाथ चुनौती देती हैं।

आमतौर पर सभी निर्गुण भक्त कवियों ने हरि की भक्ति पितृसत्तात्मक ढांचे में की है- अपने को ‘हरि की बहुरिया’ मानकर लेकिन सहजो न तो हरि और न ही गुरू की भक्ति पातिव्रत्य के ढांचे में करती हैं। जबकि मीरा भी अलौकिक कृष्ण का वरण पति के रूप में ही करती हैं।

सहजोबाई स्त्री की रूढ़ छवि पर हर भांति प्रहार करती हैं। वह सामाजिक-संरचना के विरुद्ध जाती हैं। मध्यकालीन समाज में स्त्री के लिए संत होना अत्यंत मुश्किल दश सुन सकते थे, दे नहीं सकते थे। इसीलिए ‘निराला पंथ खड़ा करनेवाला’ कहकर कबीर पर व्यंग्य किया जाता रहा है। लेकिन सहजोबाई भक्ति के द्वारा संतत्व को प्राप्त करती हैं। इस तरह सहजोबाई गुरु की मध्यकालीन धारणा को उलट देती हैं। गुरू की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी पर अधिकार के लिए संघर्ष करती हैं। न्याय नहीं मिलने की सूरत में अदालत तक जाती हैं और धार्मिक सत्ता हासिल करती हैं।

इस तरह सहजोबाई धर्मसत्ता और पितृसत्ता को एक साथ चुनौती देती हैं। और इस तरह उत्तर भक्तिकाल में उनकी उपस्थिति दरअसल उन्नीसवीं सदी में निर्मित नई पितृसंरचना द्वारा रचित ‘अखिल भारतीय स्त्री की छवि’ का अतिक्रमण करती हैं। और संभवतः इसी कारण अन्य भक्त कवियों की मानिन्द भावसंपन्न कविता रचने के बावजूद, विद्रोही जीवन जीने के बावजूद हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन में उन्हें उचित स्थान नहीं दिया गया और इस तरह लोक और शास्त्र, किसी ने सहजोबाई को अपने यहां यथायोग्य स्थान नहीं दिया?

स्त्रीकाल का संचालन ‘द मार्जिनलाइज्ड’ , ऐन इंस्टिट्यूट फॉर अल्टरनेटिव रिसर्च एंड मीडिया स्टडीज के द्वारा होता है . इसके प्रकशन विभाग द्वारा प्रकाशित किताबें ऑनलाइन खरीदें :

दलित स्त्रीवाद , मेरा कमरा, जाति के प्रश्न पर कबीर

अमेजन पर ऑनलाइन महिषासुर,बहुजन साहित्य,पेरियार के प्रतिनिधि विचार और चिंतन के जनसरोकार सहित अन्य

सभी किताबें उपलब्ध हैं. फ्लिपकार्ट पर भी सारी किताबें उपलब्ध हैं.

दलित स्त्रीवाद किताब ‘द मार्जिनलाइज्ड’ से खरीदने पर विद्यार्थियों के लिए 200 रूपये में उपलब्ध कराई जायेगी.विद्यार्थियों को अपने शिक्षण संस्थान के आईकार्ड की कॉपी आर्डर के साथ उपलब्ध करानी होगी. अन्य किताबें भी ‘द मार्जिनलाइज्ड’ से संपर्क कर खरीदी जा सकती हैं.

संपर्क: राजीव सुमन: 9650164016,themarginalisedpublication@gmail.com