मेधा

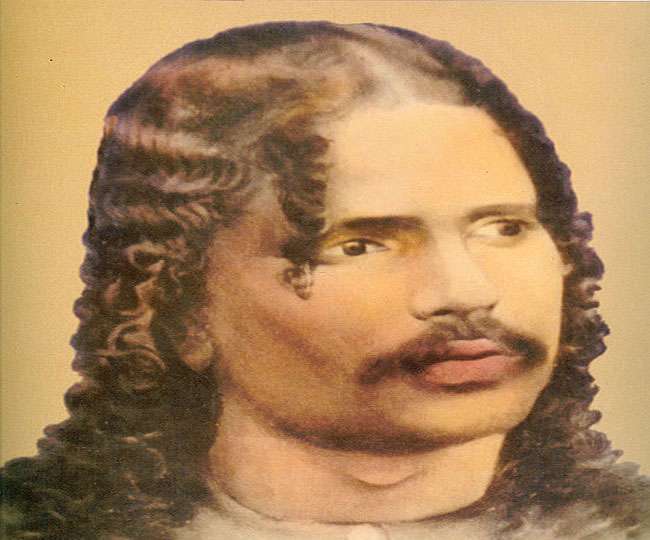

आधुनिक हिन्दी साहित्य के निर्माता और हिन्दी नवजागरण के पुरोधा भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने हिन्दी क्षे़त्र में एक नए युग का सूत्रपात किया था। उन्नीसवीं सदी के हिन्दी क्षेत्र के केंद्रीय बौद्धिक और सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में उनकी उपस्थिति से किसी को इंकार नहीं हो सकता। भारतेन्दु ने उस युग के सामाजिक बहसों को दिशा देने का काम तो किया ही, अपने समय के विचारकों और लेखकों पर भी उनका अत्यधिक प्रभाव था। उनकी इस उपस्थिति के महत्त्व को समझने के लिए उनका संक्षिप्त जीवन परिचय, साहित्य और समाज को उनके योगदान पर प्रकाश डालना अनिवार्य है। इससे उनके स्त्री-विषयक विचारों के विश्लेषण में मदद मिलेगी।

भारतेन्दु की पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि

भारतेन्दु हरिश्चंद्र का जन्म बनारस के एक अग्रवाल-परिवार में हुआ था। उनके पिता गोपालचंद्र एक चतुर व्यापारी थे। व्यापारिक बुद्धि के साथ ही उनमें यथेष्ट काव्यात्मक प्रतिभा भी थी और उन्होंने ‘गिरधरदास’ के नाम से कोई चालीस रचनाएं लिखी थीं। अपनी प्रतिभा और मोहक व्यक्तित्व के कारण गोपालचन्द्र ने भारत में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। ब्रिटिश संरक्षण में आयोजित फूल- प्रदर्शनियों में उनके उद्यान के पुष्पों को पुरस्कार मिलते रहे। गंगा के तट पर होने वाले ‘बुढ़वा मंगल’ के सालाना मेले में उनके परिवार का बड़ा गहरा मेल-जोल था। गोपालचंद्र के परिवार ने लेखकों और कलाकारों को भी बढ़ावा देने का काम किया। कभी बसंत, तो कभी होली – ऐसे सांस्कृतिक अवसर अक़्सर ढूँढ़ लिए जाते थे, जब गोपालचंद्र के घर लेखक-कलाकारों की मंडली जम बैठती थी।

अपने पिता गोपालचंद्र पर पड़ रहे आधुनिकता के प्रभाव को लक्षित करते हुए भारतेन्दु ने स्वयं एक जगह पर लिखा है-‘‘मेरे पिता के विचार परिष्कृत थे। बिना अंग्रेज़ी की शिक्षा के भी उनको वर्तमान समय का स्वरूप भली-भाँति ज्ञात था… टामसन साहब लेफ्टिनेंट गर्वनर के समय काशी में लड़कियों का पहला स्कूल खुला तो हमारी बड़ी बहिन को उन्होंने उस स्कूल में पढ़ने बैठा दिया। यह कार्य उस समय बड़ा कठिन था क्योंकि इसमें बड़ी ही लोक निन्दा थी। उन्होंने हम लोगों को अंग्रेज़ी शिक्षा दी।’’1 ऐसी ही सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा वाले परिवार में भारतेन्दु का जन्म 1850 के आसपास बनारस में हुआ था। वह गोपालचन्द्र के दो पुत्रों में बड़े थे। व्यापारिक और सर्जनात्मक व्यक्तित्व के मालिक पिता के प्रथम पुत्र में सर्जनात्मक लक्षण अधिक उजागर हुए; जबकि द्वितीय पुत्र गोकुलचन्द्र अच्छे व्यापारी सिद्ध हुए।

भारतेन्दु के जन्मकाल का बनारस

जिस युग के बनारस में हरिश्चंद्र ने आँखें खोली थीं, उसके बारे में मदन गोपाल का कहना है -‘‘1850 के आस-पास का बनारस, जहाँ हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था, निवास के लिए एक रोचक स्थान रहा होगा। … उन दिनों के बनारस में लखनऊ के लोग उमड़ पड़े थे। बनारस शहर ने जहाँ एक ओर प्रतिभाशाली कलाकारों को शरण दी, वहीं दूसरी ओर विद्वता के लिए प्रख्यात पुरोहिती परम्परा के पंडितों को भी आश्रय दिया। हर प्रकार की कला को संरक्षण देने वाले बनारस के महाराजा ने ही नहीं, बनारस के अन्य कुलीन, सम्पन्न परिवारों ने भी सभी तरह के कलाकारों को पूरा-पूरा आश्रय दिया, चाहे वे कवि अथवा संगीतकार हों, या नर्तक अथवा वेश्याएं।2 ’’

औपनिवेशिक राजनैतिक परिदृश्य

भारतेन्दु के जन्म के वक़्त के राजनैतिक परिदृश्य पर चर्चा करें तो 1848 में लार्ड डलहौजी के भारत पदार्पण के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर अपना कब्जा जमाकर भारत में पूरी तरह से अपने साम्राज्य की स्थापना की प्रक्रिया समाप्त कर ली थी। पौर्वात्यवादी, उपयोगितावादी और धर्मवादी विद्वानों ने मिल जुलकर अपने शासन के औचित्य को साबित करते हुए सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विविधता वाले भारत को अपने प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र की रचना की प्रक्रिया में भारत को पाठाधारित एकहरे हिन्दू धर्म के समुदाय में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भी लगभग पूरी कर ली थी। कोलकाता से आगरा तक तार-संचार की व्यवस्था हो चुकी थी। भारत की पहली रेलवे लाइन बिझायी जाने लगी थी और कोलकाता से दिल्ली तक की सड़क भी बना ली गई थी। जल मार्ग से यातायात शुरू हो चुका था। बम्बई, मद्रास तथा कोलकाता में विश्वविद्यालयों स्थापित होने लगे थे।

औपनिवेशिक लैंगिक विचारधारा देसी समुदाय को भारतीय स्त्री की एक ख़ास तरह की छवि गढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। इसी क्रम में अंग्रेजों ने नारी-कल्याण के मक़सद से हिन्दू विधवा पुनर्विवाह कानून पास कर दिया था। ऐसे ही सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य में भारतेन्दु का अवतरण भारत की धरती पर होता है। संभावनाओं से भरपूर ऐतिहासिक परिस्थिति और अपनी प्रतिभा के बल पर भारतेन्दु बनारस और पूरे हिन्दी जगत के केंद्रीय सांस्कृतिक और सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में उभरे।

हिन्दी लोकनायक और आधुनिक हिन्दी भाषा और साहित्य के पितामह

हिन्दी के लोकनायक और आधुनिक हिन्दी भाषा और साहित्य के पितामह के रूप में प्रतिष्ठित भारतेन्दु ने राष्ट्रवाद के आधुनिक सिद्धांत की एक स्थापना के आधार पर निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल को स्वीकार करते हुए न केवल आधुनिक हिन्दी भाषा की रचना और उसके परिष्करण, परिमार्जन और स्थिरीकरण का काम किया, वरन् हिन्दी साहित्य मे कई नई विधाओं की शुरुआत की और पुरानी विधाओं को नया चोला पहनाने का भी काम किया।

‘‘भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन 1885 ई. के जनवरी महीने की 25 तारीख को हुआ। यह वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष भी था। 34 वर्ष और चार महीने की अल्पआयु में भारतेंदु बाबू ने अनुदित और मौलिक सैकड़ों रचनाएँ लिखीं। गद्य को एक मानक भाषा देने के अलावा वे गद्य की प्रायः सारी विधाओं के प्रवर्तक बने। कविता के क्षेत्र में पारंपरिक शैलियों के अलावा ठेठ लोक जीवन में प्रचलित शैलियाँ तथा छंदों को उन्होंने अपनाया। शिष्ट कहे जाने वाले काव्य के अलावा ग्रामगीतों तक की रचना की। न जाने कितने काव्य-रूपों तथा लयों से उन्होंने हिंदी कविता को समृद्ध किया। कविता तथा गद्य, दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ लिखा। नाटक, मौलिक तथा अनुदित- दोनों प्रकार के उन्होंने सुलभ किए तथा उनके मंचन में ही दिलचस्पी नहीं ली, स्वयं उनमें अभिनय भी किया।’’3 जीवन के अंतिम समय तक भी भारतेन्दु हरिश्चंद्र हिन्दी-लेखकों को उपन्यास-लेखन के लिए प्रेरित करते रहे। इसलिए यदि भारतीय भाषाओं का सबसे पहला प्रख्यात विदेशी इतिहासकार जार्ज ग्रियर्सन हरिश्चंद्र को आज का सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि कहे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। वैसे ग्रियर्सन का मत तो यह भी है कि देशी बोली में रचित साहित्य को लोकप्रिय बनाने में भारतेन्दु हरिश्चंद्र से अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य किसी अन्य भारतीय ने नहीं किया।’’4

भारतेन्दु ने तीन महत्त्वपूर्ण पत्रों का संपादन भी किया जो मात्र साहित्यिक पत्र बनकर ही नहीं रह गए, समकालीन राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में भी जिनकी महत्त्वपूर्ण शिरकत रही। कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और स्त्री-शिक्षा की पत्रिका ‘बालाबोधिनी’ के प्रकाशन के जरिए उन्होंने जन-जागरण का काम किया। कई आलोचक उन्हें हिंदी में राष्ट्रीय तथा साहित्यिक पत्रकारिता का जनक मानते हैं। हिंदी भाषा तथा साहित्य की सेवा के लिए हिंदी साहित्य के इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें महात्मा कहकर भी याद किया है। भारतेंदु की सबसे बड़ी साहित्यिक देन उन्होंने यह मानी है कि उन्होंने साहित्य को नए-नए विषयों की ओर उन्मुख किया और उसे नए और आधुनिक विचारों से लैस किया।

उन्नीसवीं सदी का लोकवृत्त और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

यह कहना कतई गलत न होगा कि उन्नीसवीं सदी के हिन्दी समाज का लोकवृत्त भारतेन्दु के इर्द गिर्द ही गढ़ा जा रहा था। उस युग में सामाजिक, साहित्यिक और राजनीतिक बदलावों का वाहन बनने वाली कई महत्त्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना भारतेन्दु ने की थी। उनके युग के सभी महत्त्वपूर्ण रचनाकार और पत्रकार हरिश्चंद्र मंडल में शामिल थे। रामविलास शर्मा ने भारतेन्दु युग नामक अपनी पुस्तक में लिखा है-‘‘……जिसका घर साहित्यकारों के सम्मेलन का सभाभवन हो, जिसने अपने चारों तरफ़ बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवासदास, काशिनाथ आदि लेखकों का व्यूह रचाया हो, जिसने ‘कवि-वचन-सुधा’ से लेकर ‘सारसुधा निधि’ तक पचीसों अख़बारों और पत्रों से हिन्दी में नयी हलचल मचा दी हो और स्वयं नाटक, निबंध, कविताएं, व्याख्यान, मुकरियाँ आदि से अपने युग को चमत्कृत करके 36 साल की अवस्था में ही अपनी जीवन-लीला समाप्त कर दी हो – दरअसल उसका जीवन कहानी न होगा तो किसका होगा?’5’

हिन्दी नवजागरण की महत्त्वपूर्ण विद्वान वसुधा डालमिया ने भारतेन्दु हरिश्चंद्र को ‘सांस्कृतिक और सामाजिक अथारिटी’ की संज्ञा देते हुए लिखा है-‘‘भारतेन्दु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिन्दी साहित्य में अग्रणी स्थान प्राप्त है। हिन्दी भाषा को हिन्दी गद्य के लिए उन्होंने बड़े सर्जनात्मक ढंग से व्यवहार किया। मित्रों और ख़तो-किताबत करनेवालों के बीच उन्होंने एक मंडली जुटाई और इसे हिन्दी में साहित्य लेखन के लिए प्रेरित किया। बनारस में उनकी गणना ऊँची हैसियत के लोगों में की जाती थी। उनका संबंध बनारस के वनिकों में श्रेष्ठ गिने जाने वालों नवपति महाजनों में से एक से था। नवपति महाजन मूलतः क़र्ज़ देने का काम करते थे और 18वीं सदी में इन्हें अच्छी ख्याति प्राप्त हुई थी। अपने पिता के ही समान उन्होंने बनारस के सांस्कृतिक जीवन में अग्रणी भूमिका निभाई। वह कवि-गोष्ठी और संगीत समारोह का लगातार आयोजन करते थे। बनारस के महराजा से उनकी अच्छी दोस्ती थी। रामनगर की रामलीला को बढ़ावा देने में भारतेन्दु का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने इस रामलीला के संवाद लिखे। वह शहर के मजिस्ट्रेट अवैतनिक के पद पर भी रहे और स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया। उनका संबंध स्थानीय अंग्रेज अधिकारियों और प्राच्य विद्या विशारदों से रहा। कोलकाता स्थित एशियाटिक सोसायटी के सचिव राजेन्द्र लाल मित्र से उनका पत्र-व्यवहार होता था। ‘एशियाटिक रिसर्चेज़’ में छपे प्राच्य-विद्या संबंधी शोधपरक लेख तथ अन्य व्याख्यान भारतेन्दु ने अपने पास जुटा कर रखे थे। उन्होंने कई समाजों की स्थापना की, स्कूल खोला या उनके चलने में सहायता दी और तीन महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन किया।’’6

‘नारि नर सम होहिं’ और भारतेन्दु की लैंगिक विचारधारा

अपने दौर के इतने केंद्रीय महत्व के व्यक्तित्व -‘भारतेन्दु’ ने स्त्रियों की स्थिति पर जो चिन्तन-लेखन किया था, उसका उनके समय में अत्याधिक सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा होगा और इसने समाज के चलन को निर्धारित करने में महती भूमिका निभाई होगी। अतः भारतेन्दु के स्त्री-संबंधी विचार न केवल उस दौर की स्त्री की नियति को जानने के लिए ज़रूरी है, बल्कि उस वक़्त नई पितृसंरचना की जो बुनियाद डाली गई थी, उसकी मीनार आज के समाज में बुलंद हो रही है। अतः इससे आज की स्त्रियों की दशा को भी समझने में मदद मिलेगी। भारतेन्दु अपनी साहित्यक सेवा, सामाजिक परिवर्तन और राजनीति में अपनी दखल के कारण अपने युग के निर्माता बन चुके थे। अतः भारतेन्दु के स्त्री विषयक विचार का अध्ययन न केवल उस युग के अन्य हिन्दी बौद्धिकों के विचार से अवगत होने के लिए आवश्यक है, वरन् उस युग की प्रमुख सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रवृत्तियों के अध्ययन के लिए भी अनिवार्य है।

‘नारि नर सम होंहि का नारा देने वाले भारतेन्दु के स्त्री-विषयक विचार को गहराई से समझने के लिए हमें उन्हें तीन संदर्भो में देखना होगा।

1 उनके द्वारा निकाली गई स्त्री पत्रिका ‘बालाबोधिनी’ के विश्लेषण के जरिए,

2 उनके नाटकों के विश्लेषण के जरिए और

3 अन्य जगहों पर अभिव्यक्त हुए उनके विचारों के विश्लेषण के माध्यम से।

‘बालाबोधिनी’ को आर्यकुल ललनाओं को सद्गृहिणी और पतिव्रता बनाने की परियोजना कहा जा सकता है। 1870 का दशक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के प्रकाशन संबंधी गतिविधियों के उत्कर्ष का समय था और वह उत्तर-पश्चिम प्रान्त के केंद्रीय लोकनायक के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनके द्वारा प्रकाशित की जा रही दो पत्रिकाएं – कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगज़ीन अपने वक़्त में अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी थीं। इन पत्रिकाओं में वह समाज-सुधार के मसलों पर समय-समय पर बहसें आयोजित किया करते थे। लेकिन इन सबसे अलग उन्होंने एक महिला-पत्रिका ‘बालाबोधिनी’ का प्रकाशन 1874 में शुरू किया। यह दस पृष्ठों की पत्रिका थी। इसका प्रवेशांक जनवरी 1974 में प्रकाशित हुआ था। यह कुल मिलाकर तीन साल और कुछ महीने तक प्रकाशित हो सकी। इसके बारे में यह तो ज्ञात नहीं कि इसकी कितनी प्रतियाँ प्रकाशित होती थीं, लेकिन इसकी सौ प्रतियाँ सरकार की तरफ़ से ख़रीदी जाती थीं। सरकार का संरक्षण समाप्त होने के साथ ही फ़रवरी 1878 के बाद इसे ‘कविवचन सुधा’ में समाहित कर दिया गया। इसमें भारतेन्दु के अलावा अन्य लेखकों की भी रचनाएँ प्रकाशित होती थीं।

भारतेन्दु की अन्य पत्रिकाओं की ही तरह ‘बालाबोधिनी’ भी उन्नीसवीं सदी की हिन्दी पट्टी के लिए रहबर की भूमिका निभा रही थी। यह हिन्दू स्त्रियों के मनोरंजन या विशुद्ध ज्ञानवर्धन के लिए नहीं निकाली जा रही थी, वरन् इसके प्रकाशन के पीछे भारतेन्दु का मक़सद राष्ट्रीय परियोजना के तहत घर-बाहर और स्त्री-पुरुष के संबंध को पुनर्परिभाषित कर उसके विभाजन को सशक्त बनाने हेतु घरेलू वृत्त के पुनर्गठन और हिन्दू पितृसत्ता के पुनर्संधान की थी; जिसे वसुधा ने अपनी प्रकृति में विक्टोरियाई नैतिकता और विक्टोरियाई स्त्री दृष्टि से प्रभावित बताया है। ‘बालाबोधिनी’ के प्रकाशन के उद्देश्य के बारे में वसुधा डालमिया ने लिखा है, ‘‘स्त्री की भूमिका को गृहणी और माँ के रूप में पुनर्परिभाषित करते हुए यह अपने रुझान में पूरी तरह विक्टोरियाई थी।’’7 हिन्दी जगत के आलोचकगण जो कि ‘नारि नर सम होंहि’ का नारा देने मात्र से भारतेन्दु को स्त्री-मुक्तिकामी मान लेते हैं; उन्हें वसुधा का यह विचार हतप्रभ कर सकता है; लेकिन स्वयं ‘बालाबोधिनी’ की अन्तर्वस्तु, भाषा और तेवर वसुधा की इस स्थापना को सिद्ध करते हैं।

पहले हम ‘बालाबोधिनी’ के तेवर की बात करें। कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका (जो कि पुरुषों के लिए निकाली जाती थीं) से बालाबोधिनी के तेवर की तुलना की जाए तो ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ सामने आता है। ये दोनों पत्रिकाएं वाक्-पटुता और हास्य-व्यंग्यपरक रचनाओं और अपनी ज़िंदादिल प्रकृति के लिए पूरे हिन्दी क्षेत्र में प्रसिद्ध थी; जबकि बालाबोधिनी ये गुण सर्वथा अनुपस्थित थे। इसमें वाकपटुता और हास्य-व्यंग्य का पुट नहीं होता था। इसमें प्रकाशित होनेवाली रचनाएं आमतौर पर अपनी अंतर्वस्तु और शैली में गंभीर और उपदेशपरक हुआ करती थीं। भारतेन्दु के शेष सभी पत्रों में ब्रजभाषा में कृष्ण और राधा के प्रेम की कविताएं निरन्तर प्रकाशित होती थीं, जबकि बालाबोधिनी में ब्रजभाषा और उसमें लिखी जा रही प्रेमपरक कविताओं के प्रकाशन पर प्रतिबंध था।

भारतेन्दु ने ‘बालाबोधिनी’ के प्रवेशांक में भारतेन्दु लोकनायक, समाज संशोधक, और राष्ट्रवादी के रूप में संभावित पाठिकाओं से पत्रिका का परिचय छोटी बहन के रूप में कराते हैं। उसके द्वारा दी गई सलाहों से सहमत न होने पर भी इस नवान्तुक की बात को ध्यानपूर्वक सुनने का आग्रह करते हैं। भारतेन्दु लिखते हैं -‘‘यदि आप मेरी बचकानी हकलाहट पर ध्यान देंगी तब मैं सवशक्तिमान से प्रार्थना करूँगा कि मेरे हिन्दुस्तान की महिलाएं साक्षर हो जाएं और अपने पुरुष की किस्मत के बराबर की साझीदार बनें।’’8 पत्रिका के प्रवेशांक में महिलाओं के पुरुष के किस्मत की बराबर की साझीदार बनने की भारतेन्दु की प्रार्थना से सचमुच यह आभास होता है कि यह पत्रिका स्त्री मुक्ति की सच्ची पत्रिका होगी; लेकिन इसमें छपनेवाली रचनाएं इसका खंडन करती हैं। इस संदर्भ में एक रचना का उदाहरण प्रस्तुत है। पटना काॅलेज में संस्कृत के प्राध्यापक बिहारी चैबे की ने ‘बालाबोधिनी’ में 1876 के मार्च से लेकर जून तक ‘आरलेनस की कुमारी की कहानी’ धारावाहिक छापी। यह कहानी फ्रांस की मशहूर ज़ांबाज और मिथक बन चुकी साहसी नायिका जोन ऑफ आर्क के जीवन पर लिखी गई थी। 1412 ई. में एक किसान के घर पैदा हुई जोन की माँ के साथ अंग्रेज सैनिकों ने बलात्कार किया था और फ्रांस देश को रौंदा था। जोन आफ आर्क ने अपने को दैवी शक्तियों से युक्त बताकर फ्रांसीसी फ़ौज का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों को हराया था। बाद में वह अंग्रेजों द्वारा पकड़ी गई और उसके असाधारण गुणों से भयाक्रांत अंग्रेजों ने उसे जिंदा जलाकर मार डाला था। कहानी पढ़ने से ऐसा एहसास होता है कि लेखक ने स्त्रियों को अपने अबलेपन का त्याग कर नूतन शक्ति से ओतप्रोत करने के मक़सद से यह कहानी लिखी गई होगी। लेकिन कहानी के अंत में लेखक द्वारा दिए गए उपेदश से ‘बालाबोधिनी’ के प्रवेशांक में भारतेन्दु द्वारा स्त्री की मर्दों की किस्मत की बराबरी करने की प्रार्थना का खंडन हो जाता है। सिर्फ 19 साल की उम्र में शहीद हो गई जोन के जीवन वृतांत का निष्कर्ष चौबे जी निकालते हैं -‘‘जो स्त्रियाँ अपना स्त्रीधर्म छोड़कर देवियों जैसी वीरता दिखाने की कोशिश करेंगी, उनकी दुर्गति ऐसी ही होगी, जैसी जोन की हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि अति साहस और माया से बुरा ही फल देती है। स्त्रियाँ जो बहुत सा झूठ-झूठ अभुजाती और माता भवानी की नक़ल करती हैं, सो सबका सत्य होना असंभव ही है और लड़कियों को जो उनमें विश्वास हो जाता है, सो न होना चाहिए। स्त्रियों के घर जो पतिदेव रहते हैं, उन्हीं की भक्तिपूर्वक सेवा करना परमोत्तम है। इति।’’9

प्रवेशांक में ही एक आलेख ‘शीलवती’ शीर्षक से छपता है। इसमें एक गुणवती पत्नी का चरित्र चित्रण है। इसमें छपी रचनाएं सीधे-सीधे महिलाओं को उपेदश देती थीं, कि उन्हें फूहड़, गँवार, अशिक्षित नहीं होना चाहिए। पत्रिका की कोशिश नए उभरते मध्यवर्गीय एकल परिवार की सामाजिक बेहतरी के लिए हिन्दी पट्टी की स्त्री को शहरी, आधुनिक और सुगृहिणी और आदर्श माँ बनाने की थी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उसमें निरन्तर ‘शिशुपालन’ का एक कालम छपता था, जिसमें शिशुओं के लालन-पालन संबंधी बातों पर चर्चा होती थी। औरतों को आदर्श माँ और सुगृहिणी का प्रशिक्षण देने के मक़सद से बिजनौर-पीलीभीत के पास सिकंदराबाद के निवासी हीरालाल द्वारा कन्या पाठशालाओं में पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने के मक़सद से तैयार की गई ‘बालाप्रबोध’ 1875 की जनवरी से शुरू होकर अगले तीन-चार अंकों तक प्रकाशित की गई। इसमें भद्रवर्गीय हिन्दू परिवार के मूल्यों के अनुरूप स्त्रियों को परंपरागत घरेलू कामों को और भी निपुणता और सफ़ाई के साथ पूरा करने की शिक्षा दी गई थी। बच्चों का पालन कैसे करना चाहिए, पति की सेवा कैसे करनी चाहिए, सास-ससुर, ननद-जेठानी और देवर-जेठ के साथ कैसे नम्रता का बर्ताव करना चाहिए, इन सबकी शिक्षा बड़े ब्यौरे के साथ दी गई थी। स्त्रियों की सुविधा और आराम को हिन्दू भद्रवर्गीय परिवार के लिए नुकसानदायक मानते हुए लेखक लिखता है -‘‘स्त्रियों को खाली बैठना विशेषकर के अयोग्य कहा है। क्योंकि जब वह खाली बैठती है तो अवश्य अपनी और पर-स्त्रियों के दोषगुण गिनाती रहती है जिसका परिणाम ये होता है कि अनेक क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं।’’10

नौकरी और कॅरियर के अवसरों के महत्तम लाभ उठाने के मक़सद से अपने मूल शहर-गाँव से विस्थापित मध्यवर्ग के लिए नई जगह पर अकेली रह रही स्त्री के पातिव्रत्य को सुनिश्चित कर पाना भी बड़ी चिन्ता थी। इस मक़सद को ध्यान में रखकर ‘बालोबोधिनी’ में अक्सर भारतवर्ष की सीता, सावित्री, सती -जैसे आदर्श महिलाओं की चरित्र महिमा प्रकाशित की जाती थी।

‘बालाबोधिनी’ के विश्लेषण से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि भारतेन्दु के स्त्री- विषयक विचार औपनिवेशिक शासन की लैंगिक विचारधारा की उपस्थिति में स्त्री विषयक विक्टोरियाई धारणा और अपने राष्ट्रीय ‘स्वत्व’ की निर्मिति के लिए प्राचीन हिन्दू धर्म में स्त्रियों के लिए निर्धारित किए गए मूल्य शील, सती और पतिव्रता से बनते हैं। भारतेन्दु के स्त्री-विषयक विचारों पर उनके वक़्त में उभरते नव मध्यवर्ग के आधुनिक जीवन की परिस्थितियों की महती भूमिका रही थी। ‘‘विक्टोरियाई इंगलैंड में एक नये क़िस्म का अलगाव महिलाओं पर लादा गया। उसकी पहचान को आर्थिक दृष्टि से निम्न वर्ग की महिलाओं के विपरीत परिभाषित किया जा रहा था। वर्गीय प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता के प्रतीक के तौर पर मध्यवर्गीय महिलाओं को निजी वृत्त में सीमित प्रक्रिया इतर नहीं थी। ठीक इसी वक़्त घर की नई निर्मिति भी की जा रही थी, जिसमें घर को निजी वृत्त के रूप में इस तरह विच्छेदित कर दिया था, जो पुरुष सत्ता की तात्कालिक चुनैतियों से मुक्त था।’’11

भारतेन्दु के स्त्री विषयक इन विचारों की पुष्टि उनके नाटकों और अन्य प्रकार के लेखन से भी होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर उनके अधूरे नाटक ‘सती प्रताप’ का ज़िक्र उचित होगा। इस नाटक में भारतेन्दु सावित्री के मुख से स्त्री धर्म का उल्लेख करवाते हुए कहते हैं- ‘‘स्त्री धर्म बड़ा कठिन है। जिसको एक बेर मन से पति कहकर वरण किया उसको छोड़कर स्त्री शरीर की अब इस जगत में कौन गति है। पिता माता बड़े धार्मिक हैं, सखियों के मुख से यह संवाद सुनकर वह अवश्य उचित ही करेंगे। वा न करेंगे तो भी यह जन्म में अन्य पुरुष अब मेरे हेतु कोई है नहीं। (अपना वेष देखकर) अहा! यह वेष मुझको कैसा प्रिय बोध होता है। जो वेष हमारे जीवितेश्वर धारण करें वह क्यों न प्रिय हो। इसके आगे बहुमूल्य हीरों के हार और चमत्कार दर्शक वस्त्र सब तुच्छ हैं। वही वस्तु प्यारी है जो प्यारे को प्यारी हो। नहीं तो सर्वसंपत्ति की मूल कारण स्वरूपा देवी पार्वती भगवान भूतनाथ की परिचर्या इस वेष से क्यों करतीं? सतीकुलतिलका देवी जनकनंदिनी को अयोध्या के बड़े-बड़े स्वर्ग विनिंदक प्रासाद और शचीदुर्लभ गृह-सामग्री से भी वन की कर्णकुटी और पर्वतशिला अति प्रिय थी, क्योंकि सुख तो केवल प्राणनाथ की चरण-परिचर्या में है। जब तक अपना स्वतंत्र सुख है तब तक प्रेम नहीं। पत्नी का सुख एकमात्र पति की सेवा है। जिस बात में प्रियतम की रुचि उसी में सहधर्मिणी की रुचि। अहा! वह भी कोई धन्य दिन आवेगा जब हम भी अपने प्राणाराध्य देवता प्रियतम पति की चरणसेवा में नियुक्त होंगी। वृद्ध श्वसुर और सास के हेतु पाक में नियुक्त होंगी। वृद्ध श्वसुर और सास के हेतु पाक और निर्माण करके उनका परितोष करेंगी। कुसुम, दुर्वा, तुलसी, समिधा इत्यादि बीनने को पति के साथ वन में घूमेंगी। परिश्रम से थकित प्राणनायक के स्वेद-सीकर अपने अंचल से पोंछकर मंद मंद वनपत्र के व्यजनवायु से उनका श्रीअंग शीतल और चरणसंवाहनादि से श्रम करेंगी।’’12 भारतेन्दु द्वारा सावित्री से स्त्री धर्म के बारे में कहलावाए गए इस उद्धरण में उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध के औपनिवेशिक भारत के मध्यवर्गीय समाज के लिए आवश्यक स्त्री की छवि को पढ़ा जा सकता है; जो कि कहीं न कहीं योरोपीय मध्यवर्गीय स्त्री की ही प्रतिछवि मालूम पड़ती है।

उन्नीसवीं सदी के उभरते मध्यवर्ग के सामने आर्थिक चुनौतियाँ बहुत गंभीर थी। शिक्षा अर्जन पर आधारित उनके जीवन पर अपनी संतति के लिए मँहगी शिक्षा का तो प्रबंध करना ही था, अपनी आधुनिक जीवनशैली और सामाजिक प्रतिष्ठा के नए प्रतिमानों पर खड़े उतरने के भी आर्थिक दवाबों का सामना करना था। ऐसे में उसे बतौर गृहणी एक किफ़ायतसार स्त्री की आवश्यकता थी, जो अंग्रेज़ स्त्री की घर और देश की सभी ज़िम्मेदारियों को तो पूरा करे, लेकिन उनकी तरह अपने रहन-सहन पर फ़िजूलखर्ची न करे। सावित्री के मुख से हीरे जवाराहत को त्याग कर सत्यवान के साथ सादा जीवन जीने का यही मध्यवर्गीय संदर्भ है। साथ ही उन्नीसवीं सदी के मध्यवर्ग को नई जगह पर अकेली रह रही स्त्री के पातिव्रत्य की रक्षा को सुनिश्चित करने की दुश्चिंता सता रही थी, इसलिए न केवल भारतेन्दु वरन् उस वक़्त के हर हिन्दी लेखक में पातिव्रत्य का महिमामंडन मिलता है। सावित्री का यह कहना कि ‘पत्नी का सुख एकमात्र पति की सेवा है’; मध्यवर्ग की इसी आशंका का संकेत है। सास, श्वसुर के लिए खाना-पकाना, उनकी सेवा यह सब घर को निपुणता से संचालित करने के संकेत है। यहाँ पर भारतेन्दु ने आधुनिक मध्यवर्ग की स्त्री की छवि को वैधता प्रदान करने के लिए धर्म के प्राचीन मुहावरों का प्रयोग किया है।

मध्यवर्ग की स्त्री की जिस छवि को अखिल भारतीय स्त्री के बतौर प्रचारित प्रसारित किया जा रहा था; वह हिन्दू धर्म की उच्च जाति की स्त्री थी। उस पर थोपे गए आधुनिक मान-मूल्य ने अब तक की पंरपराओं से प्राप्त स्त्री के ‘स्पेस’ और ‘क्षणों की स्वाधीनता’ को भी छीनने का काम किया और उसे मान मर्यादा के अट्टालिका पर बैठाकर उससे स्वाभाविक जीवन के रास-रंग को छीन लिया गया। उसके दुःख और खुशी मनाने के तरीक़ों को भी नियंत्रित किया जाने लगा। और यह सब किया गया यह कहते हुए कि निम्न वर्ग की स्त्री से वह अलग हैं, उनसे बहुत श्रेष्ठ हैं। जातीय संगीत में एक ओर तो भारतेन्दु स्त्री द्वारा गीत गाए जाने की चर्चा करते हैं और समाज सुधार में उसके इस्तेमाल की बात करते हैं, साथ ही वह शादी में स्त्रियों द्वारा हास-परिहास और गाली से भरे गीत गाने के सर्वथा विरुद्ध हैं। उनके जीवनीकार शिवनन्दन सहाय ने लिखा है-‘‘ यह विवाह आदि में बुरे गीत गाना पसंद नहीं करते थे, वरन् मई 1880 में जब इनकी कन्या का विवाह हुआ तो उस समय इन्होंने अपने घर गाली का गाना बंद कर दिया।’’13 इस बात की सूचना ‘कविवचन’ सुधा में प्रकाशित होती है और भारतेन्दु के मित्र ठाकुर जाहर सिंह उन्हें पत्र लिखकर इस बात के लिए साुधवाद देते हैं और कहते हैं कि -‘‘हमारी जाति की स्त्रियां अच्छा गीत नहीं जानतीं अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि कोई पुस्तक ऐसी बने जिसमें हर समय के अच्छे-अच्छे सरल भाषा में हांेय जो स्त्रियाँ उनको पढ़ कर बुरी चाल के गीत आदि छोड़ दें।’’ 14 अपनी परंपरा से प्रेरणा लेने वाले भारतेन्दु आखि़र स्त्रियों द्वारा शादी में गाए जाने वाले गीत को बुरा मानकर त्यागने की बात क्यों करते हैं, दरअसल इसकी व्याख्या वसुधा की इसी टिप्पणी के सहारे की जा सकती है कि उनकी स्त्री-विषयक दृष्टिकोण में विक्टोरियाई नैतिकता का प्रभाव है। विक्टोरियाई इंगलैंड जिस तरह मध्यवर्गीय स्त्री की परिभाषा निम्नवर्गीय स्त्री के विपरीत गढ़ी जा रही थी, उसी भाँति ‘हन्दी जाति’ का गठन करने वाले भारतेन्दु हिन्दू मध्यवर्गीय स्त्री को अंधेर नगरी की मछली बेचनेवाली निम्नवर्गीय महिला के विपरीत गढ़ रहे थे; इसलिए जो आचार-व्यवहार उन्हें निम्न वर्गीय महिला के समकक्ष करती हो, उसका परित्याग करना अनिवार्य था। इसी मान्यता के अंतर्गत भारतेन्दु शादी में गाली भरे गीत गाने के विरुद्ध थे।

भारतेन्दु के स्त्री-विषय विचार की व्याख्या उनके समय और व्यक्तित्व के अंतर्विरोधों को समाने रखकर ही की जा सकती है। दरअसल भारतेन्दु का अंतर्विरोध न केवल उनका बल्कि उनके युग का अंतर्विरोध था। दरअसल उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध के हिन्दी पट्टी के तमाम बौद्धिकवर्ग स्वयं और अपने समुदाय को अंग्रेज़ों के रचे हुए इतिहास के आइने में देख रहे थे। सभ्यतागत श्रेष्ठता और आधुनिकता के अग्रदूत होने का दावा करनेवाले अंग्रेज़ देसी समुदाय के समक्ष सटीक, तर्कयुक्त, वैज्ञानिक जीवन पद्धति का उदाहरण पेश कर रहे थे। ऐसे वक़्त में देसी समुदाय के सामने दो कठिन चुनौतियाँ थीं। पहली चुनौती अतीत की ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करने की थी; जिससे भारत की सभ्यतागत श्रेष्ठता साबित की जा सके। दूसरी चुनौती स्वयं और समुदाय को आधुनिक बनाने की थी, लेकिन अपने ‘स्वत्व’ की रक्षा करते हुए।

भारतेन्दु के भीतर अपने युग का यह अंतर्विरोध मौजूद है और उनके जेहन में परंपरा और आधुनिकता का वितंडा हमेशा चलता रहता था। ‘पंरपरा और आधुनिकता’ के इस संघर्ष में भारतेन्दु ने परंपरा के सीधे-सरल ढंग से स्वीकार नहीं किया; बल्कि उसे आधुनिक तर्क से संपन्न बनाकर प्रस्तुत किया। इसका उदाहरण उनके लेखन में बहुत जगह दृष्टिगत होता है। अपने बलिया वाले भाषण में वह पारंपरिक धार्मिक रीति-नीति को भी वैज्ञानिकता से सिद्ध करते हुए लिखते हैं-‘‘…. तुम्हारे बलिया मेला और यहाँ स्नान क्यों बनाया गया? जिससे जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, दस-दस पाँच-पाँच कोस से वे लोग साल में एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें…एकादशी का व्रत क्यों रखा है? जिससे महीने में दो-एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हो तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर डालने का विधान क्यों है? जिससे तलुए से गरमी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दीवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल-भर में एक बेर तो सफ़ाई हो जाय। यही तिहवार तुम्हारी म्युनिसपालिटी है।’’15

भारतेन्दु आधुनिकता को अपनाने के सबल आकांक्षी होने के बावजूद परंपरा के पूर्ण त्याग के पक्ष में क़तई नहीं थे। वह आधुनिक विचारों को भी परंपरा का वस्त्र पहनाकर अपना रहे थे ठीक यही अंतर्विरोध उनके स्त्री-विषयक विचार में भी दृष्टिगोचर होते हैं। वह भारतीय स्त्री के बारे में इच्छा करते हैं-‘‘जिस भाँति अंग्रेज स्त्रियाँ सावधान होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, घर का काम-काज सम्हालती हैं, अपने संतानगण को शिक्षा देती हैं, अपना स्वत्व पहचानती हैं, अपनी जाति और अपने देश की संपत्ति-विपत्ति को समझती हैं, उसमें सहायता देती हैं,…’’16 उसी भाँति आर्यकुल ललनागण भी करें। ऐसी इच्छा करते हए वह मध्यवर्गीय आधुनिक घर और आधुनिक राष्ट्र के लिए ज़रूरी स्त्री की बात कर रहें हैं और भौतिक जगत में उपनिवेशकों की श्रेष्ठता को स्वीकार कर आत्मसात कर रहे हैं; लेकिन जब वह कहते हैं-‘‘इससे यह शंका किसी को न हो कि मैं स्वप्न में भी यह इच्छा करता हूं कि इन गौरांगी युवती समूह की भाँति हमारी कुललक्ष्मी गणा की लज्जा को तिलांजलि देकर अपने पति के साथ घूमें’’17 तब वह भारतीय स्त्री के उच्चतर मूल्यों के आधार पर आध्यात्मिक धरातल पर अपनी सभ्यता को उपनिवेशकों की सभ्यता से श्रेष्ठ साबित कर रहे हैं।

- भारतेन्दु समग्र, 2002, पृ. 1028

- वही, पृ. 9

- भारतेन्दु और भारतीय नवजागरण, (संपा.) शंभुनाथ, आने वाला कल प्रकाशन, कलकत्ता, 1986, पृ. 63

- मदन गोपाल, पृ. 6

- शर्मा, रामविलास, भारतेन्दु-युग, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 1951, पृ. 169

- वसुधा डालमिया, पृ. 403-404

- इंडियाज लिटरेरी हिस्ट्री-एसेज ऑन नाइन्टींथ सेंचुरी, (संपा.) स्टुअर्ट ब्लैकबर्न, वसुधा डालमिया में संकलित वसुधा डालमिया का लेख, जेनरिक क्वेश्चन्स भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एण्ड वूमेन इसूज, परमानेंट ब्लैक, नई दिल्ली, 2004, पृ. 404

- बालाबोधिनी, प्रवेशांक, जनवरी 1874

- बालाबोधिनी, 1/6 जून 1874

- बालाबोधिनी, नवंबर, 1875

- रिकास्टिग वूमेन : एसेज इन कोलोनियल हिस्ट्री, (संपा) कुमकुम संगारी, सुरेश वैद्य, काली फॉर वूमेन, नई दिल्ली, 1989, पृ. 11-12

- भारतेन्दु समग्र, पृ. 541

- सहाय, शिवनंदन, हरिश्चंद्र, हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश, पृ. 251-252

- वही

- भारतेन्दु समग्र, 2002, पृ. 1009-10

- भारतेन्दु समग्र, 2002, पृ. 539

- वही