साहित्यकार , आलोचक रजनी दिसोदिया मिरांडा हाउस मे हिन्दी की प्राध्यापिका हैं. संपर्क : ई -मेल : rajni.disodia@gmail.com,मोबाईल , मोबाईल : 9910019108

साहित्यकार , आलोचक रजनी दिसोदिया मिरांडा हाउस मे हिन्दी की प्राध्यापिका हैं. संपर्क : ई -मेल : rajni.disodia@gmail.com,मोबाईल , मोबाईल : 9910019108

( रजनी दिसोदिया छात्राओं के एक वर्कशॉप के अपने अनुभव से बता रही हैं कि किस तरह सवर्ण समुदाय की लडकियां लिंगगत भेदभाव को समझती हैं और स्वीकार करती हैं जबकि जातिगत उत्पीड़न को जानबूझकर या परिवेशगत समझ के कारण अस्वीकार करती हैं . )

अभी पिछले दिनों मैंने अपनी फाउन्डेशन कोर्स की कक्षा में ‘शिक्षा में जातिगत और लिंगगत असमानता’ नामक विषय पर समूह चर्चा कराई। इसमें शामिल प्रत्येक समूह में भिन्न- भिन्न जाति समूहों और कुछ ऊपर-नीचे के आर्थिक वर्गों से आने वाली छात्राएँ शामिल थीं। अपनी चर्चा में लगभग सभी छात्राओं ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में लिंगगत असमानता को स्वीकार किया बल्कि समाज में भी लिंगगत असमानता के विभिन्न रूपों को दिखाया और उस पर चर्चा की। जैसे लड़कियों को लड़कों के मुकाबले स्कूलों में कम भेजा जाता है। उनका स्कूल से ड्रॉप-आउट भी लड़कों के मुकाबले ज्यादा है। प्राइवेट और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में लड़्कों के मुकाबले लड़कियों का प्रतिशत काफ़ी कम होता है। इस समूह चर्चा में भाग लेते हुए छात्राओं ने इस बात पर भी प्रश्न चिह्न लगाया कि समाज में स्त्रियों और पुरुषों के बीच कामों का बँटवारा क्यों किया गया है? उन्हें केवल घर- परिवार के कामों में ही क्यों लगाए रखा जाता है ? इंजीनियरिंग, आर्मड फ़ोर्सिज़ जैसे क्षेत्रों को उनके लिए निषिद्ध क्यों समझा जाता है? सार्वजनिक स्थानो पर होने वाली ईव-टीज़िंग से लेकर बलात्कार जैसी समस्याओं पर छात्राएँ खुल कर बोलीं। उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ तक स्त्री सुरक्षा संबंधी कानूनी अधिकारों का सवाल है, उनका फ़ायदा केवल शहरी पढ़ी-लिखी महिलाओं को ही मिलता है। ग्रामीण और अशिक्षित महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताने वाला कोई नहीं। पर विशेष बात यह थी कि इस समूह चर्चा में विषय के दूसरे हिस्से ‘शिक्षा में जातिगत असमानता’ पर मुश्किल से एक या दो छात्राएँ ही बोलीं और वह भी केवल अस्पृश्यता को लेकर। और यहाँ वह आक्रोश नहीं था जो लिंगगत असमानता पर बात करते समय दिखाई दिया था।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि आजकल के समाज में अस्पृश्यता की कोई खास उपस्थिति नहीं रह गई है इसलिए शिक्षा में जातिगत असमानता जैसी कोई चीज़ वर्तमान में उपस्थित नहीं है। ये छात्राएँ शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर जातिगत असमानता के विभिन्न रूपों को देख पाने, उन्हें समझ पाने में तथा उन्हें बता पाने में असमर्थ रहीं। जैसे स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों में निम्न जाति के बच्चों का प्रतिशत कितना है? बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों में निम्न जाति के बच्चों का प्रतिशत कितना है? प्राइवेट और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में निम्न जाति के बच्चों का प्रतिशत कितना है? स्कूलों में स्कूल प्रशासन और अध्यापकों का व्यवहार इन बच्चों के साथ कैसा है? स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं का वितरण के समय इन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? विशेष रूप से मिड डे मील जैसी योजनाओं को लेकर। ईंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज इत्यादि में जाति के आधार पर छात्र- छात्राओं के साथ कितना घिनौना और हिंसक व्यवहार होता है इसका उन्हें सिरे से अन्दाजा नहीं था। ऐसे कितने ही प्रश्न हैं जिनपर लगभग सभी छात्राएँ या तो मौन थीं, या उनके संबंध में उनके कोई अनुभव नहीं थे और जिनके अनुभव थे वे शायद बता पाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। दूसरी ओर कॉलेज और नौकरियों में आरक्षण को लेकर छात्राएँ काफ़ी मुखर थीं और उन्होंने पुरजोर इसका विरोध किया। ‘आरक्षण’ को वे जातिगत असमानता के व्यवहार के रूप में देख रही थीं, जिसमें तथाकथित उच्च जातियों के साथ अन्याय हो रहा था। आई० ए० एस० जैसी नौकरियों में उनके हिसाब से आरक्षण का प्रावधान प्रतिभा का हनन है।

अब मेरे सामने प्रश्न यही था कि पहले तो मैं यह समझूँ कि क्या सचमुच दुनिया इतनी बदल गई है कि समाज और शिक्षा में जातिगत असमानता का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा ? जो कि मेरे जैसे कितने ही लोग यह जानते हैं कि जातिगत भेदभाव समाज में मुखर और प्रछन्न रूप में लगातार कायम हैं। इसका अन्दाजा ही नहीं ठोस अनुभव दलित और सवर्ण सभी जातियों को बराबर से है। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों छात्राओं ने लिंगगत असमानता के तो पर्याप्त महीन से महीन रूपों को भी पहचाना पर जातिगत असमानता के संदर्भ में वे सिरे से उदासीन निकली और उल्टे उन्होंने आरक्षण के प्रावधान को जो जातिगत असमानता की खाई को भरने का एक उपाय समझा गया था, को ही जातिगत असमानता के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ध्यान से सोचने और समझने पर इसके अनेक कारण मुझे मिले।

इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि (१) ये छात्राएँ चाहे समाज के अलग- अलग आयवर्ग समूहों से आईं थीं फिर भी स्त्री होने के नाते लिंगगत असमानता के विभिन्न अनुभव ( ईव टीज़िंग से लेकर यौन दुर्व्यवहार तक ) उनके देखे, भोगे, सुने और जाने थे। पढ़ लिख कर अपने सपनों को साकार करने निकली ये लड़कियाँ यौन दुर्व्यवहार, असमान व्यवहार तथा लिंगगत आधार पर आर्थिक और सामाजिक अभावों को झेल चुकी थीं।( लड़कों की शिक्षा पर परिवार प्राय: तुलनात्मक रूप से अधिक सामाजिक और आर्थिक व्यय करते हैं। उन्हें घर से बाहर निकलकर अपना कैरियर बनाने के मौके ज्यादा और सहज ही मिल जाते हैं जबकि लड़कियों को लेकर विभिन्न दबाव माता- पिता और परिवार वालों के दिमाग में होते हैं जिनका पल- पल एहसास लड़कियों को कराया जाता रहता है।) ) ( २) कॉलेज-एडमिशन के दौरान हाई कट ऑफ़ के कारण बहुत सी छात्राओं को या इनके स्कूल की अन्य सहपाठियों को उनके मनपसंद कॉलेज और कोर्सों में प्रवेश नहीं मिल पाया होगा। उनमें से कुछ उनके जानकार रहे होंगे और कुछ के बारे में उन्होंने सुना होगा। हम सभी जानते हैं कि अपने मनपसन्द कॉलेज और कोर्स में प्रवेश न मिल पाने के कारण के रूप में शिक्षण संस्थानों की कमी पर कभी कोई बात नहीं करता। हाँ एडमिशन न मिलने के कारण के रूप में एस० सी०, एस०टी० और ओ० बी० सी० आरक्षण को सबके द्वारा कोसा जाता है। इन छात्राओं के सामने भी इस आरक्षण को इतना कोसा गया होगा कि स्वयं इस आरक्षण का लाभ लेकर एडमिशन लेने वाली छात्राएँ तक इस कदर दबाव में आ गईं कि वे भी इसके पक्ष में कोई दलील नहीं रख पाईं। बाकियों ने तो इसके विरुद्ध मोर्चा खोल ही दिया था। इसके अतिरिक्त ( ३) मेरी इस कक्षा में जितनी भी छात्राएँ थीं विशेष रूप से जिन्होंने मुखर होकर अपने समूह की राय को अभिव्यक्त किया, लगभग वे सभी अंग्रेजी माध्यम वाले प्राइवेट स्कूलों से पढ़कर आईं थीं। स्कूलों में स्वयं के साथ तो क्या किसी और के साथ जातिगत असमानता, अपमान और तिरस्कार की घटनाओं का उन्हें कोई अनुभव नहीं था। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों, प्रशासन, सहपाठियों और उनके अभिभावकों द्वारा होने वाली जातिगत दुर्व्यवहार की घटनाओं को उन्होंने किसी से सुना तक नहीं था क्योंकि उन परिवारों, उन स्कूलों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहा था। हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में निम्न जातियों का प्रतिशत बहुत कम ही होता है और जो होता भी है वह अपने जातीय पहचान को वहाँ छिपाए रहते हैं क्योंकि यहाँ परम्परा से निम्न जातियों के साथ अकारण सामाजिक भेदभाव किया जाता है। और यदि ऐसा न भी किया जाता हो तो भी अपने पूर्व जातीय अनुभवों के कारण ऐसे परिवार पर्याप्त सावधानी बरतते हैं और उन अंग्रेजी माध्यम प्राइवेट स्कूलों से पढ़कर आने वाले बच्चों को जातीय अपमान के कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होते हैं। इसी कारण ये बच्चे जब शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के सहारे प्रवेश पाते हैं तो वे अपने भीतर ऐसा कोई तर्क नहीं जुटा पाते कि क्यों उन्होंने आरक्षण का उपयोग किया। यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि आरक्षण को हमारे यहाँ सरकारों ने एक चेरिटी के तौर पर प्रचारित किया न कि अनिवार्य कर्तव्य के रूप में। चेरिटी में दया भाव बना रहता है। इस दया भाव के पैदा होने के लिए पर्याप्त शोषण और दलन की स्थितियों का प्रत्यक्ष होना जरूरी माना जाता है। जैसे कोई यदि तथाकथित निम्न जाति से है तो उससे यह अपेक्षा कि जाति है कि उसके वस्त्र इत्यादि बहुत सामान्य और मुश्किल से जुटाए हुए प्रतीत हों, उसे बोलने चालने और व्यवहार में आत्महीनता की झलक हो, और वह अपने अधिकारों तक के लिए दूसरों ( दयालु सवर्णों ) पर निर्भर हो। और यदि यह सब हमें न दिखाई दे तो हम उसके द्वारा आरक्षण के उपयोग को स्वीकार ही नहीं पाते। प्राय: आर्थिक रूप से कुछ ठीक-ठाक, पढ़े-लिखे दलित परिवारों के बच्चों को जातिगत भेदभाव का कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। बिना इस अनुभव के वे स्वयं के मन में भी कोई तर्क नहीं जुटा पाते कि उन्होंने क्यों आरक्षण का उपयोग किया। एक अन्य बड़ा कारण यह भी रहा कि (४) यहाँ महिला कॉलेज होने के कारण लिंगगत असमानता को बयान करने का जो सकारात्मक माहौल इन छात्राओं को मिला वह शायद जातिगत असमानता झेलने वाली छात्राओं को नहीं मिला, क्योंकि संख्या के मामले में वे काफ़ी कम रही होंगी। ब्राह्मणवादी परम्परा ने सायास और अनायास प्राय: प्रत्येक भारतीय को यह सिखाया है कि ब्राह्मण, बनिया या ठाकुर होना कोई कमाल की बात है और चमार, चूहड़ा या धानुक होना कोई शर्मसार होने वाली बात है। बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सी निम्न जातियाँ भी ऐसा ही मानती हैं।

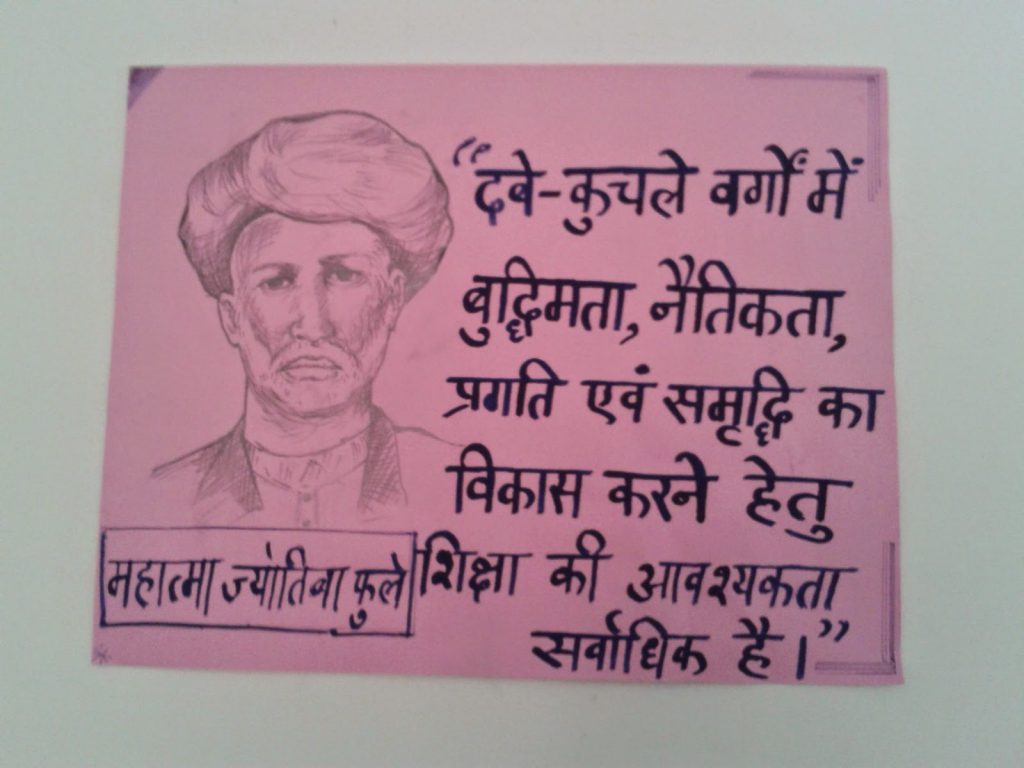

आज़ादी के बाद से ही लिंगगत असमानता को मिटाने के प्रयास सरकारी और गैरसरकारी तौर पर जितने दिल से किए गए वैसे और उतने प्रयास जातिगत असमानता को मिटाने के लिए नहीं हुए। जातिगत असमानता को मिटाने के सभी प्रयास केवल सरकारी तौर पर ही हुए, क्योंकि वहाँ संविधान की बाध्यता थी। लड़कियों के लिए अलग से स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टल सुविधाओं, अलग शिक्षण संस्थाओं को न केवल सरकारी प्रयासों से अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में खोला गया बल्कि समाज सुधार संस्थाओं, मिशनरी सोसाइटियों तक ने ऐसे बहुत से प्रयास किए। जबकि निम्न जातियों के लिए ऐसे सभी प्रयास बेमन से केवल सरकारों द्वारा ही किए गए। निम्न जातियों की शिक्षा को लेकर स्वयं समाजिक संस्थाओं के ऐसे प्रयास लगभग नगण्य ही कहे जाएँगे। निम्न जातियों के लिए कुछ भी करने के कार्य-भार से सामाजिक संस्थाएँ लगभग मुक्त रहीं अथवा उनके प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में न के बराबर रहे। अब हम यह भी जाने कि ऐसा क्यों हुआ कि सामाजिक संस्थाएँ और गैर-सरकारी संस्थाएं लिंगगत असमानता मिटाने के लिए तो सतत प्रयासरत रहीं और आज भी हैं पर जातिगत असमानता मिटाने का जिम्मा केवल सरकारों का ही रहा। समाज में लिंगगत असमानता के प्रति संवेदनशीलता प्रायं जातिगत असमानता के मुकाबले ज्यादा क्यों रही। लिंगगत असमानता की मौजूदगी सभी स्वीकारते हैं पर जातिगत असमानता के प्रति सभी उदासीन बने रहते हैं।

लिंगगत पहचान प्राकृतिक है। इस पहचान को किसी तरह नहीं छिपाया जा सकता। इसलिए इस आधार पर होनेवाली सामाजिक असमानता ज्यादा विज़िबल है। उसे चाहकर भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। न समाज द्वारा न उस व्यक्ति द्वारा जिसके प्रति वह बरती जा रही है। इसके विपरित जातिगत पहचान प्राकृतिक न होकर सामाजिक है। समाज में जितना संभव होता है प्राय: उतना ही निम्न जाति का व्यक्ति अपनी जातिगत पहचान को छिपाकर रखना चाहता है क्योंकि ऐसा करके वह प्रत्यक्ष रूप से होने वाले जातीय दुर्व्यवहार से अपने को बचा सकता है। वह अलग बात है कि उच्च जाति के व्यक्ति जहाँ बात बात पर प्राय: जातिगत अभिमान से भरी टिप्पणियाँ करते रहते हैं और जब निम्न जाति के व्यक्ति द्वारा ऐसे मौकों पर चुप रह जाया जाता है तब यह अनुमान हो ही जाता है कि कौन निम्न जाति से है और कौन उच्च जातियों से। लेकिन उसके बावजूद यथासंभव तथाकथित निम्न जातियों के व्यक्ति अपनी जातीय पहचान को छिपाकर रखते हैं और जातीय अपमान की घटना को काफ़ी हद तक सह भी जाते हैं क्योंकि उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाते ही सबसे पहले जाति छिपा जाने का उनका अथक प्रयास ही मिट्टी में मिल जाता है। अपनी जातीय पहचान के प्रति सहज न रह पाना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वे या तो उसके प्रति आत्महीनता से ग्रस्त रहते हैं और ‘आरक्षण’ नामक अपने अधिकार के प्रति बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। या अपनी जातिगत अस्मिता के प्रति इतने संवेदनशील हो जाते हैं,कि जहाँ जातिगत अपमान की हरकत या स्थिति न भी हो तो वहाँ भी उसे देख कर अति आक्रोश से भरे रहते हैं।

दूसरी ओर परिवार, जाति की अपेक्षा ज्यादा छोटी, मजबूत और विज़िबल इकाई है। गाँव देहातों में तो जाति भी अपेक्षाकृत विज़िबल इकाई होती थी पर शहरी संरचना ने जातीय अस्मिता की सार्वजनिक विज़िबलिटी को बाधित किया है। ( यह अच्छा हुआ या खराब इस पर चर्चा नहीं है।) नए लोकतान्त्रिक समाजो में जातिगत आधार पर भेदभाव सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार्य नहीं है इसलिए उसके विभिन्न रूपों के मौजूद होने तथा उन्हें बनाए रखने के बावजूद सवर्ण जातियाँ उसके बारे मौन धारण किए रहती हैं। वे व्यवहार में तो जातिगत भेदभाव के नियमों को बनाए रखती हैं और रखना चाहती हैं पर उनके पक्ष में सार्वजनिक रूप से बोलना नहीं चाहतीं क्योंकि आधुनिक स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक समाजों में इसे सैद्धान्तिक रूप से चलाए रखने का कोई नैतिक आधार उनके पास नहीं है। सवर्ण जातियाँ शासन- प्रशासन, शिक्षा और विभिन्न कला संस्थानों में परम्परा से जमी बैठी हैं और उनके दरवाजे केवल अपनी जाति के लिए ही खोलना चाहती हैं किसी अन्य जाति के व्यक्ति को वे भरसक पीछे धकेलने, रोकने और अन्दर न आने देने के लिए प्रयासरत रहती हैं। यहाँ मामला गरीबी और अमीरी का नहीं अपनी जाति और गैर जाति का होने का है। आरक्षण के कारण ही निम्न जातियाँ यहाँ घुसपैठ कर पाती हैं अन्यथा यहाँ प्रवेश करने की पहली योग्यता तो सवर्ण जाति होना है। जिस तथाकथित योग्यता की बात आरक्षण के संदर्भ में की जाती है यदि उसे आधार बनाया जाए तो कितने ही सवर्णों को ( लगभग तीन चौथाई) पहले अपना- अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इन पदों के लिए जिस प्रकार की योग्यता को आधार बनाया जाता है उसे प्राय: जन्म से ही ये जातियाँ अपने बच्चों को घुट्टी में घोलकर पिलाना शुरू कर देती हैं; वह अलग बात है कि उसके बाद भी उनमें से अधिकाँश सीधे कम्पीट नहीं कर पाते फिर उनके लिए वही जोड़- तोड़ की राजनीति, भाई- भतीजावाद, और इससे भी काम न चले तो सीधे- सीधे पैसे का लेन-देन( यानि भ्रष्टाचार) इत्यादि का सहारा लिया जाता है। क्योंकि आरक्षण के कारण कुछ निश्चित पद संवैधानिक आधार पर निम्न जातियों को देने ही पड़ते हैं इस कारण सवर्ण जातियों ने इस अपवाद को खूब बढ़ाया और पोषित किया कि आरक्षण द्वारा आए अधिकारी, कर्मचारी और पदाधिकारी लायक नहीं होते यदि वे लायक होते तो आरक्षण का सहारा न लेकर सीधे मुकाबला करते। जबकि वे प्राय: स्वयं ही जोड़- तोड़, पैसे और मामा,चाचा, ताऊ के बल पर इन पदों पर आते हैं। सवर्णों के पास ऊपर चढ़ने की बहुत सी सीढ़ियाँ हैं निम्न जातियों के पास केवल एक सीढ़ी है आरक्षण की। आरक्षण की सीढ़ी सबकों दिखाई देती है या दिखाई जाती है अन्य सीढ़ियाँ क्योंकि संवैधानिक नहीं हैं इसलिए वे हैं पर उन्हें सार्वजनिक और कानूनी रूप से स्वीकारा नहीं जाता।

लिंगगत असमानता की उपस्थिति सभी उच्च और निम्न जातीय समाजों और परिवारों में है; बेशक उसके रूप और अनुपात भिन्न हैं। लिंगगत असमानता के प्रति समाज और परिवार ज्यादा मुखर हैं बजाय कि जातिगत असमानता के। लिंगगत असमानता को दूर करने से होने वाले फ़ायदे कमोबेश सभी को मिलेंगे चाहे वे उच्च जातीय समाज और परिवार हों या निम्न जातीय। इसलिए लिंगगत असमानता को लेकर समाज ज्यादा मुखर है, लिंगगत असमानता मिटाने वाले प्रयासों के प्रति ज्यादा सक्रिय है।( जैसे लड़कियों को लेकर बनने और चलने वाली सरकारी और गैरसरकारी योजनाओं का स्वागत किया जाता है उसके प्रति अपनी जवाबदेही के प्रति लोग जागरुक हैं। लड़कियों को मिलने वाली छात्रवृतियों, आर्थिक सुविधाओं, केवल उनके लिए बनने वाले संसाधनों के प्रति प्राय: न तो कोई दुर्भावना पैदा होती है और न ही यह सवाल कि इससे लड़को के प्रति अन्याय होता है। इस मामले में हम ज्यादा सजग, मुखर, और उन्हें लागू करवाने के प्रति ज्यादा सक्रिय रहते हैं। क्योंकि सामाजिक कर्तव्य के रूप में हम उसे अपना चुके हैं। हम यह मान लेते हैं कि लड़कों को पढ़ने लिखने, शिक्षा पाने के मौके तो मिलते ही रहते हैं, उन पर पढ़- लिख कर परिवार के लिए कमाने का दायित्व परम्परा से मौजूद है इसलिए वे तो अपने लिए शिक्षा और नौकरी जुटा ही लेंगे विशेष प्रयास केवल लड़कियों के लिए किए जाने चाहिए। दूसरी ओर जातिगत असमानता मिटाने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रयासों के प्रति न तो सरकारी सक्रियता देखी जाती है, बल्कि वे जातीय समूह भी अपने लिए बनी उन योजनाओं को लागू करवाने के प्रति खास सजगता नहीं बरतते क्योंकि उन योजनाओं की सार्वजनिक स्वीकार्यता समाज में नहीं है। जातीय पहचान छिपाने के प्रयास में वे प्राय: संगठित नहीं हो पाते। बिना संगठन वे सरकारी प्रयासों को पूरी तरह लागू करवाने का दबाव नहीं बना पाते। जातिगत आधार पर मिलने वाली छात्रवृतियों और आर्थिक सहायता राशि और अन्य मदद का फ़ायदा उच्च जातीय समूहों को नहीं मिलता इसलिए वे उसके विरोध में माहौल बनाते हैं। वे ऐसा प्रचारित करते हैं कि निम्न जातीय समूहों के लिए सरकार जो कुछ भी करती है वह उनके हिस्से से काटकर दिया जाता है। इस सबसे निम्न जाति समूह प्राय: एक दबाव झेलते रहते हैं, उन्हें जो कुछ मिल रहा है या दिया जा रहा है वह उनका हक़ है अधिकार है कोई भीख नहीं यह समझ पाने में प्राय: वे असमर्थ रहती हैं। सवर्ण जातियाँ प्राय: इस आशंका से धिरी रहती हैं कि ये सब सुविधाएँ मिलने से निम्न जातीय समूहों के बच्चे समाज में उन पदों और स्थानों पर जा पहुँचेंगे जिन पर परम्परा से उनका हक़ रहा है। जैसे गाँवों में निम्न जातीय समूहों को ज़मीने दिये जाने का विरोध इसी कारण हुआ कि जब इनकी अपनी जमीने होंगी तो फिर उनके खेतों में काम कौन करेगा? गाँव- देहातों में उच्च जातीय समूहों के स्त्री – पुरुष स्वयं तो सरकारी और गैरसरकारी संस्थानों में काम करते हैं और उनके खेतों और खलिहानों पर भूमिहीन मजदूर मजदूरी करते हैं जो प्राय: निम्न जाति समूहों से होते हैं। इसप्रकार जातिगत असमानता मिटाने के विभिन्न प्रयासों के प्रति सरकार की ओर से खानापूर्ति की जाती है और समाज के द्वारा उनके विरोध में माहौल तैयार किया जाता है।

अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा और नौकरियों में जातिगत आरक्षण देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। वे कौन सी ऐतिहासिक स्थितियाँ हैं जिससे विभिन्न जाति समूहों के बीच टकराव ज्यादा होने लगा। मध्यकालीन समाज जिसमें विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल तो था पर बड़ी- बड़ी मशीनों द्वारा उत्पादन नहीं होता था। अर्थात कोयले, पट्रोल और गैस से चलने वाली बड़ी- बड़ी मशीने और कल- कारखाने नहीं थे। उत्पादन बड़ी और विशालकाय मशीनों के द्वारा न होकर मानवहस्त चालित औजारों के द्वारा होता था। औजार मानव श्रम के सहायक, उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने वाले, तथा वस्तु को तराशने, निखारने, मजबूती प्रदान करने में सहायक थे। प्राय: इतना उत्पादन होता था कि मांग निरन्तर बनी रहती थी। पूरा समाज अपनी- अपनी भौगोलिक स्थितिनुसार विभिन्न पेशेवर जातियों में बंटा हुआ था। विभिन्न पेशेवर जातियों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तु की समाज में मांग बराबर बनी रहती थी इसलिए उसकी सामाजिक हैसियत,जरूरत भी बराबर बनी रहती थी। कुम्हार, चमार, बढ़ई, लुहार, सुनार, दर्जी जैसी उत्पादक जातियाँ थीं तो दूसरी ओर बनिया, पुरोहित, मल्लाह, धोबी, खटीक, गडरिया, पशु-पालक,गांव की चौकिदारी करने वाले पासवान, राजमिस्त्री, खेतों में कृषि कर्म से जुड़ी खेतिहर जातियाँ भी थीं जो अपनी सेवाएँ देती थीं। कुछ ऐसी दास ( परिचारिका और घरेलू नौकर टाइप ) जातियाँ भी थीं जो उच्च, धनी- मानी सत्तावान वंशों, परिवारों के लिए वे सभी काम करती थीं जिन्हें इन वंशों, परिवारों, कुलों के औरत और मर्द अपने हाथों से नहीं करते थे। ये सत्तावान जातियाँ, वंश और कुल शासन- प्रशासन, धर्म और शिक्षा, कला- साहित्य समाज के नियमन और दिशा- निर्देशन जैसे कार्यों से जुड़े रहते थे। इन समुदायों, वंशो और परिवारों, कुलों को शासन-प्रशासन की शिक्षा देने, उन्हें राजनीति, युद्धनीति, धर्मनीति, कूटनीति सिखाने, शिक्षा- साहित्य और विभिन्न कलाओं की शिक्षा देने के लिए भी कुछ जातियाँ और समुदाय निश्चित हुआ करते। अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए ये जाति समूह,वंश,कुल और परिवार निरन्तर प्रयासरत रहते थे। इन जातियों, वंशों और कुलों के ऐसे प्रयास तब बहुत ज्यादा बढ़ गए जब उनसे परंपरा से इन पदों पर रहने का अधिकार आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यों ने ले लिया।

मध्यकालीन समाजों में प्राय: सभी पेशेवर-उत्पादक जातियाँ, शासन- प्रशासन से जुड़े समूह और उनकी सेवा में रहने वाली जातियाँ और समूह प्राय: अपने- अपने कामों को लेकर जन्म आधारित थे। अर्थात प्रत्येक जाति, वंश, कुल के वंशजों के लिए वही काम निश्चित था जो उसकी पूर्वज ( जातियाँ, वंश, कुल) करते थे। इसके बावजूद समय और स्थान परिवर्तन होने पर जातियों, वंशों, कुलों के काम बदल जाया करते थे या बदलने को मजबूर हो जाया करते थे। प्राय: विभिन्न जाति समूह अपनी – अपनी सामाजिक हैसियत बढ़ाकर सत्ता में दखल या कब्ज़ा कर लेने के लिए प्रयासरत रहते थे। इसलिए सत्तावान जाति- समूह, वंश और कुल हर दो- चार पीढ़ियों के बाद बदल जाया करते। यह अलग बात है कि तब सत्ता परिवर्तन का आधार मतदान नहीं होता था। विभिन्न जातियाँ अलग- अलग समयों और स्थानों पर अलग- अलग पेशों और कामों से जुड़ी होती थीं। पीढ़ियाँ स्थान बदलकर अपने पेशे में परिवर्तन कर लेती थीं। जातियाँ बनी रहती थीं पर पीढ़ियाँ निरन्तर एक ही जाति में बने रहने को अभिशप्त नहीं थीं। जाति बन्धन कहीं बहुत कठोर तो कहीं बहुत ढीले- ढाले होते थे। दूसरी और सभी पेशों की समाज में जरूरत थी इसलिए उनसे जुड़ी जातियों की सामाजिक हैसियत कमोबेश बराबर थी। सबके पास काम था और उसका उचित दाम भी। जैसे चमार जाति चमड़े के उत्पादन काम में लगी थी जिससे वह केवल जूते ही नहीं बनाती थी बल्कि सेना के लिए बख्तरबन्द, घोड़ों की जीन- काठी- लगाम, तलवार की ढाल, सेना के तम्बू, सिंचाई के लिए, तथा पानी की ढुलाई के लिए मश्क इत्यादि अनगिनत चीज़ें जिनकी माँग उस मध्यकालीन समाजों में बराबर बनी रहती थी। ऐसे में इस जाति की सामाजिक हैसियत और आर्थिक स्थिति निराशाजनक हो ही नहीं सकती थी। यही स्थिति कमोबेश सभी जातियों की थी। शादी- ब्याह में चाक- पूजन कुम्हार जाति की सामाजिक स्वीकार्यता का सबूत है ही। हाथों से काम करना, श्रम करना सामाजिक रूप से बुरा नहीं समझा जाता था। स्थिति उस समय बिगड़ी जब मध्यकालीन समाज आधुनिक मशीनीकृत तकनीकी समाज में परिणत हुआ। औजारों और हाथों का काम मशीनों ने ले लिया। धीरे- धीरे पेशेवर जातियों से उनके पेशे छिनने लगे। पेशे अब पीढ़ियों का बोझ ढोने में नाकामयाब रहने लगे। जमीन और खेती पर बोझ बढ़ा। पेशेवर जातियाँ बेकारी में या तो खेतिहर मजदूर बनी, या शहरों में उगने वाले कल- कारखानों में मजदूर या फिर नई विकसित सत्तावान जातियाँ जमींदारों की लठैत बनने लगी। विभिन्न पेशेवर जातियों का काम सिर्फ़ कच्चा माल जुटाने और उसे जमाकर अंग्रेजी मशीनों की खुराक बनाने तक सीमित रह गया। जैसे चमारों का काम पशु के शरीर से खाल उतारना, उसे सुखाना, रंगकर तैयार करने तक सीमित रह गया। सबसे पहले सबसे खराब स्थिति जुलाहों, बुनकरों और चमारों की हुई। मशीनों ने कपड़ा और चमड़ा उद्योग को ही सबसे पहले चौपट किया। इसके बाद बारी आई खेती से जुडी जातियों की। खेती की बर्बादी ने बेकारों की फ़ौज इकट्ठा कर दी।

दूसरी ओर सत्ता से जुड़े जातीय समूह, वंश, और कुल जो तकनीकी रूप से अंग्रेजों से कमजोर थे, अपने समाज को किसी प्रकार की सुरक्षा या दिशा निर्देश नहीं दे पाए बल्कि या तो अपने अभिजात्य गरूर में नष्ट हो गए या अपने और अपने वंश, कुलों के हितों की सुरक्षा हेतु अंग्रेजी शिक्षा – दीक्षा लेकर, उन्हीं की संस्कृति में ढलकर शासन- प्रशासन में अपेक्षाकृत छोटे पदों पर आसीन हो गए। अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने अपनी भाषा- साहित्य, सभ्यता और संस्कृति को धत्ता बताकर इन्होंने नई आर्थिक संरचना को स्वीकार कर लिया। भाषा, साहित्य और सत्ता ( पुलिस, प्रशासन, सेना इत्यादि) के अपेक्षाकृत नए संस्थानों में ये इस तरह घुस गए कि जैसे ही अंग्रेज भारत से जाएँ वैसे ही इन सभी संस्थानों पर इनका कब्जा हो जाए। और जैसा कि हुआ भी। इनको शासन- प्रशासन और सत्ता का पुराना अनुभव होने के कारण अंग्रेजों ने भी काफ़ी हद तक इनका साथ दिया। इन्होंने स्वयं तो तथाकथित परंपरागत नियमों, मान्यताओं और विश्वासों को छोड़कर अंग्रेजी शिक्षा, साहित्य और संस्कृति को अपनाया पर जब निम्न और पेशेवर जातियों ने ऐसा करना चाहा तो इन्होंने जाति-धर्म और वर्ण के बन्धनों को कठोर से कठोर बनाकर प्रस्तुत किया और कहा कि परंपरा से ये जातियाँ शिक्षा- साहित्य शासन- प्रशासन के कार्यों से दूर रही या रखी गई हैं अत: अब भी उन्हें यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए। उनका यह तर्क बिल्कुल ऐसा था जैसे कोट- पतलून या जिन्स टी- शर्ट पहना कोई भी आदमी महिलाओं द्वारा पतलून या जिन्स पहने जाने का विरोध यह कह कर करता है कि महिलाओं को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार सूट या साड़ी पहनना चाहिए। उस समय उनसे यह पूछा जाना जरूरी है कि वे जो कोट- पतलून या जिन्स टी शर्ट को पहनने हैं वे कब भारतीय सभ्यता या संस्कृति में विकसित हुए। शिक्षा –साहित्य शासन- प्रशासन में आने के निम्न जाति के प्रयासों को सवर्ण जातियों ने हिंसक तरीके से दबाया। मनु स्मृति जैसी रचना जिसकी कोई सामाजिक स्वीकार्यता नहीं थी, को जानबुझकर प्रचारित किया गया। बराबर की लड़ाई को एकतरफ़ा जीत में तब्दील कर दिया। स्वतन्त्रता की लड़ाई के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि ये सवर्ण जातियाँ स्वतन्त्रता के बाद सत्ता संस्थानों, शासन प्रशासन के क्षेत्र में जम जाएँगी और अब तो इसके लिए उन्हें किसी मार्शल हुनर की भी जरूरत नहीं होगी। सारा क दिमागी होगा और उसके लिए किसी तरह का जान का खतरा उठाने, अपना शारीरिक बल और सैन्य क्षमता बढ़ाने की भी जरूरत नहीं होगी। इसलिए इस दौरान निम्न जातियों पर हिंसक जातीय हमले बहुत बढ़ गए। मनगंढ़त कहानियाँ और कुप्रथाएँ गढ़कर जाति प्रथा को अपरिवर्तनशील ठहराया जाने लगा जिससे एक बड़े समुदाय की चुनौती को दबाया जा सके।

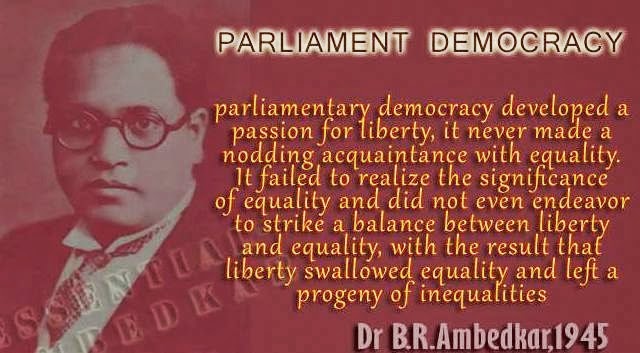

उनके इन रंग- ढ़ंग को देखकर डा० अम्बेडकर ने यह माँग की कि निम्न जातियों को भी अंग्रेज वैसे ही उनका अलग हिस्सा दे दें जैसे वे मुसलमानों को दे रहे हैं। क्योंकि सवर्णों की मंशा देखते हुए विशेष रूप से दलित जातियों के हित उनके साथ सुरक्षित नहीं थे। इसके बाद पूना पैक्ट के तहत यह समझौता हुआ कि क्योंकि शासन- प्रशासन और शिक्षा संस्थाओं इत्यादि में सवर्ण जातियों ने कब्जा कर रखा है और चूकिं स्वतन्त्रता के बाद इन पर इनका ही कब्जा रहेगा इसलिए ऐसा प्रावधान होना जरूरी है कि जिसमें निम्न जातियों को कम से कम इतना प्रतिनिधित्व मिले कि उनके प्रैशर को रीलिज किया जा सके। आरक्षण से सवर्णों के हितों का बचाव होता है न कि दलितों के हित का। एक इतना बड़ा पेशेवर समाज जो अपनी दस्तकारी और हुनर पर जिन्दा था उसे स्वतन्त्र भारत में भी रोजगार देने का काम भारत का सत्ता वर्ग नहीं कर पाया है। हमारी योजनाएँ और नीतियाँ ऐसी हैं जो निरन्तर बेरोजगारी पैदा कर रही हैं। लगातार श्रम और हाथ से काम करने की संस्कृति की अवहेलना की जा रही है। श्रम और हाथ से काम करने वाली संस्कृति के विरोध ने ही आज यह स्थिति पैदा कर दी है कि न तो सबके पास काम है और न काम को करने की नीयत। मशीने मनुष्य कार्य क्षमता को बढ़ाएँ न कि उसे खत्म करें। भारत एक विशाल महामानव समुद्र है ऐसा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। इस महामानव समुद्र को, जो पेशेवर जातियों के रूप में रहा है ,को काम की जरूरत है। उसे काम चाहिए ऐसा काम जिसकी सामाजिक स्वीकार्यता हो, जिसमें इतनी कमाई हो कि “ मैं भी भूखा न रहूँ साधु न भूखा जाए।“ क्या भारत के नीति- निर्धारक भारत की पेशेवर जातियों को ऐसा काम दे पाएँगे ?