रोहिणी अग्रवाल स्त्रीवादी आलोचक हैं , महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर हैं . ई मेल- rohini1959@gmail.com

रोहिणी अग्रवाल स्त्रीवादी आलोचक हैं , महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर हैं . ई मेल- rohini1959@gmail.com

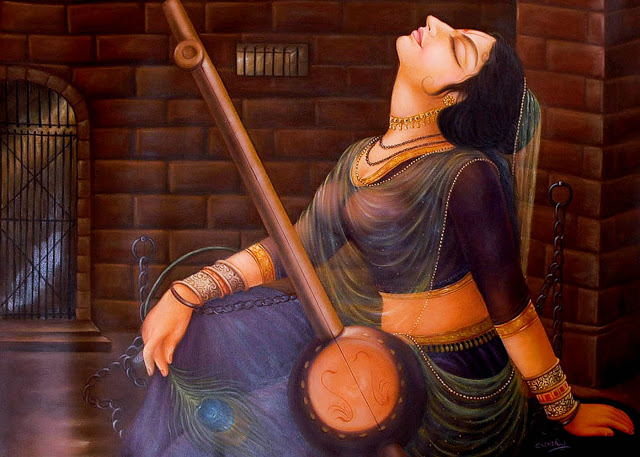

मीरा परमुखापेक्षी स्त्री का मिथक तोड़ कर स्वतंत्र निर्णय लेती नई स्त्री छवि को गढ़ती है. जब जीवन मीरा का है तो उसे परिचालित करने के लिए दूसरे को निर्णय लेने का क्या अधिकार ? अपने नारीत्व और बौद्धिक क्षमताओं का पूर्ण स्वीकार मीरा को पारंपरिक समाज-व्यवस्था की आचार-संहिता के प्रति सशंकित बनाता है. रूढ़ियां और वर्जनाएं क्या जीवनानुभवों को निरस्त कर सकती हैं ? घर की बंद व्यवस्था के समानांतर मीरा ने साधुओं की सत्संगति में ज्ञान के गवाक्ष खुलते देखे हैं. देशाटन कर लौटे संतों के अनुभव भी विस्तृत हैं और ज्ञान भी. स्वयं मीरा लोक-परलोक की गुत्थियां न समझना चाहे, लेकिन आत्मप्रसार करके जगत के साथ एक प्रत्यक्ष नाता तो जोड़ना ही चाहती है. पत्नीत्व और कुलकानि को तिलांजलि देकर उसे अपनी राहों का अन्वेषण स्वयं करना है. बेशक एक राह ‘जोगी’ की तलाश में ‘पूर्ण पुरुष’ को पाने की लालसा और आह्लाद तक जाती है, लेकिन ज्ञानार्जन की अभिलाषा में दूसरी राह साधुओं तक ही जाती है. साधु-संगति उसके लिए एक बृहत्तर और सार्थक दुनिया का प्रवेशद्वार है. वह उसके भौतिक/गार्हस्थिक बंधनों की निस्सारता का बोध कराती है. साधु-संगति ने उसे राणा के दिए गहरे घावों केा समझने, सहने और बिसारने का औदात्य दिया है . फिर क्यों न वह ”भाग खुल गए म्हारे साध संगत सूं’ की प्रतीति में अपने को समृद्धतर करे? पारिवारिक उत्पीड़न ने उसकी दसों दिशाओं को बाधित किया है, साधु-संगति उसी में से उसे हरि के बहाने अपने को पाने की युक्ति बताती है. अपने वजूद को हवा के झोंके की तरह अमूर्त और हल्का बना कर कहीं भी आने-जाने की मानसिक स्वतंत्रता का गुरु-मंत्र पाकर मीरा क्यों न साधु-संगति की भूरि-भूरि प्रशंसा करे. ”धन आज की घरी, सत्संग में परी / श्रीमद्भागोत श्रवण सुनी, रसना रटत हरी।/मन डूबत लीलासागर में, देही प्रीति धरी / गुरु संतन की सोहनि सूरत, उर बिच आइ अरी।”

पहली क़िस्त पढने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें :

बरजी मैं काही की नाहिं रहूँ

दूसरी क़िस्त पढने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें :

माई मैं तो लियो सांवरिया मोल

साधु-सेवा मीरा का सहज प्राप्य है, साधु-संगति नहीं. यह उसका सोचा-समझा निर्णय है – अपने मनुष्यत्व को पूर्णता में चिन्हें का उपक्रम.

यह ज्ञानार्जन की संश्लिष्ट प्रक्रिया है जिसमें सामने दीखती सच्चाइयां अनायास ओझल हो जाती हैं और अपनी परतों के बीच किन्हीं भिन्न अर्थों की व्यंजना करने लगती हैं. यह जगत से, अपने परिवेश से, अपने ‘आत्म’ से नया परिचय है. आत्मज्ञान नशा बन कर मीरा को भरमा रहा है. ”राणा कहे सौं एक न माना, साधु दुआरे नित आली हे माय.” मीरा नशे की मादकता को संकल्प बना कर अपनी दिशाएं और प्राथमिकताएं तय करने लगती है. मीरा समझने लगती है कि ताल की सीमाबद्धता में बंध कर ज्ञान सड़ने लगता है. अनंत राशि का विस्तार अनंत हो तो अपने पूरे वैभव, सौन्दर्य और गहनता के साथ पिपासु को आलोड़ित करेगा. ज्ञान गतिशीलता का पोषक है. एक संकुचित दायरे में पग घुघरू बांध कर नाचने और ताली बजाने से वह कितना ज्ञान पा सकेगी ? प्रश्न नहीं, ललक स्वप्न बन कर उसे बाहर निकलने को उकसाती है . ”चलां वाही देस प्रीतम पावां, चलां वाही देस” मीरा का गृहत्याग बुद्ध और महावीर की तरह जगत का परित्याग कर दार्शनिक प्रश्नों को सुलझाने और निर्वाण को पाने की ऊर्ध्वमुखी चेष्टा नहीं, जीवन के उल्लास को जीवन-प्रवाह के बीचोंबीच धंस कर भोगने की शिशुसुलभ उत्सुकता है. वह जीवन का नकार नहीं, जीवन का अभिषेक करना चाहती है, भले ही जिन साधुओं के सहारे वह अपनी बेड़ियां काट कर आई है, वे जीवन से विमुख हो समाज को अमूर्त ईश्वर की आराधना का पाठ पढ़ाते हैं. मीरा अपनी मुक्ति की सामाजिक स्वीकृति के लिए अपनी भावाभिव्यक्ति पर ईश-भक्ति का आरोपण करती है, उनकी तरह कहीं-कहीं निरगुनिया भाषा-प्रतीकों का प्रयोग भी करती है, लेकिन संसार को मिथ्या मानने का भाव उसमें नहीं पनपा है. वैराग्य मीरा को लोक और जगत दोनों से जोड़ता है. उसे सामाजिक पदानुक्रम में सबसे छोटे व्यक्ति के साथ संवाद की स्वतंत्रता देता है, और वह पाती है कि दोनों के सुख और दुख, आशाएं और स्वप्न कितनी समानधर्मा हैं. उस अकेली ने तो जहर का प्याला नहीं पिया. यहां तो सभी ‘घायल’ हैं और ‘घायल की गति’ जानने, उसका उपचार करने को आतुर भी.

राजसत्ता एवं परिवार संस्था के विरुद्ध मीरा-काव्य के प्रतिरोध (कमपिंदबम) के स्वर उसकी अपनी मनोकांक्षा बन जाते हैं और मीरा को मिलता है एक बृहद् परिवार. बेशक वैराग्य ने मीरा के काव्य की प्रखरता को मंद किया है, किंतु उसके विद्रोह को एक नया आयाम देकर घर से बाहर स्त्री की अस्मिता और प्रतिष्ठा को स्वीकृति दी है. मीरा के काल तक स्त्रियों के लिए धर्मपरायणता का अर्थ था पति/पुरुष की सेवा, गार्हस्थिक-सामाजिक दायित्वों की पूर्ति, धार्मिक उत्सवों/अनुष्ठानों में यथानिर्दिष्ट भागीदारी, भक्ति की नित्यक्रमिक चर्या की पालना और साधु-सेवा. धर्म, धर्मग्रंथों के मर्म, ईश्वर के स्वरूप पर विचार करने या माया एवं अध्यात्म से जुड़े दार्शनिक प्रश्नों पर विचार करने की आज्ञा उसे नहीं थी क्योंकि वेदपाठ शूद्रों के साथ-साथ स्त्रियों के लिए भी वर्जित था और गार्गी आदि स्त्रियों की तरह तर्क करना स्त्रियोचित धर्म के प्रतिकूल. स्त्री न संन्यास लेने के लिए स्वतंत्र थी, न तीर्थाटन करने के लिए. पहली बार मीरा इस वर्जना को तोड़ती है. संन्यास उसके लिए जीविकोपार्जन का जरिया ही नहीं (आज के संदर्भ में यह नौकरीपेशा स्त्री के आर्थिक स्वावलम्बन की समतुल्यता में ठहरता है जहां दो जून भोजन के लिए उसे परिवार के अनुग्रह पर आश्रित नहीं रहना पड़ता), ईश्वर पर ध्यान केन्द्रित करने के बहाने आत्मस्थ होने का, साधु-संगति के बहाने ज्ञानार्जन करने तथा तीर्थाटन के बहाने गतिशील होने और अपना सामाजिक दायरा बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी था. दरअसल देह में अवस्थित कामनाओं के ज्वार को पहचान कर ही मीरा अपनी निजता पाने के लिए महत्तर लक्ष्य की ओर उन्मुख हो सकी है. वैराग्य और भक्ति चूंकि मीरा का ध्येय नहीं रहा, इसलिए अपनी भावनाओं का उदात्तीकरण करने की बौद्धिक कवायद भी उनमें दिखाई नहीं देती. अंत तक दाम्पत्य जीवन की कटु स्मृतियां उन्हें सालती रहीं और भीतर की तपन बुझाने के लिए वे राणा को गरियाती रहीं हैं.

आज की स्त्रीविमर्शकारों की तरह मीरा भी जानती हैं कि स्त्री की मुक्ति का रहस्य उसकी स्वतंत्र निर्णय क्षमता में निहित है. निर्णय लेना जोखिम का काम है क्योंकि भविष्य के गर्भ में छिपे उसके दूरगामी प्रभाव सकारात्मक होंगे या नकारात्मक – पूर्वानुमान हमेशा सही नहीं होता. अतः निर्णय लेना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उसकी जवाबदेही के प्रति स्वयं को तैयार करना. मीरा अपने हर निर्णय के लिए जवाबदेह है. इसलिए गलत साबित होने पर किसी दूसरे को लांछित-धिक्कारती नहीं, स्वयं उस स्थिति से मुठभेड़ करने के लिए अपने को मानसिक-नैतिक रूप से तैयार करती है. साधु-संगति के लिए बेहद ललकती मीरा ने कभी सोचा भी न होगा कि जिस विषमतामूलक दमनकारी व्यवस्था को महल के भीतर छोड़ कर वह गलियों में आई है, वह अपने उसी दंभी, निर्लज्ज, नग्न रूप में साधुओं की जमात में मिलेगी. साधु-संगति की लालसा में वृंदावन और काशी की गलियों में घूमती मीरा को ‘पुरुष’ मिले हैं, ‘साधु’ नहीं. यह मीरा का मोहभंग है. तीर्थाटन उसे उद्देश्यहीन लगता है और ज्ञान-चर्चा पाखंड. आरम्भिक उत्साह के बाद मीरा अपने काव्य में साधुओं को लेकर अचानक मौन हो जाती है. बस, इतनी सी टिप्पणी करती है कि ”कासी को लोग बड़ो बिसवासी, मुख मैं राम बगल मैं फांसी”.उसकी पूरक कथा ‘वैष्णवन की वार्ता’ में लिपिबद्ध है जहां मीरा मनुष्य नहीं, मादा देह है; पुरुषों की दुनिया में बलात् घुस कर उनका चरिरत्र स्खलन करने वाली मायास्वरूप कामिनी. इतना भीषण स्त्रीद्वेष ! क्या इसलिए कि उसने न किसी के दबाव में आकर किसी पंथ विशेष की दीक्षा ली और न अपनी साधना-पद्धति बदली ? काव्य-रचना उसके लिए न पांडित्य प्रदर्शन का माध्यम रही, न भक्ति की दार्शनिक मीमांसा या परलोक प्राप्ति का सुलभ जरिया. वह तो उसके भीतर बहती भावनाओं का स्फोट है, आत्मालाप-आत्माभिव्यक्ति और आत्मप्रसार का जरिया जिसमें उसकी दमित वासनाएं और अमूर्त सपने दोनों अपनी सम्पूर्ण सत्ता के साथ विद्यमान हैं . अपने मनोजगत् का प्रत्यक्षीकरण ! पारदर्शी मीरा की दमघोंटू चुप्पी चरित्र-हनन के मर्मांतक घाव की टीस को अंत तक सहन न कर पाने की वेदना से जन्मी है.

संसार से विरत योगियों की दुनिया में भी स्त्री-पुरुष का लौकिक पदानुक्रम कहीं अधिक घृणा और वासना के साथ मौजूद है. तो क्या ज्ञान व्यक्ति को मुक्त नहीं करता ? उसकी क्षुद्रताओं और संकीर्णताओं पर शील और उदारता का मुलम्मा चढ़ाता है ? मीरा की पीड़ा आज के स्त्री विमर्श की भी पीड़ा है. स्त्री को पत्नी/स्त्री से इतर कुछ भी ‘होने’ के लिए आग के दरिया से गुजरना ही होगा. ‘नारि पुरुष के सम्बन्ध झूठे’ – यह बोध मीरा को विरक्त बनाता है और उसकी असहायता को तीव्रतर करता है – ”सगो सनेही मेरो और न कोई, बैरी सकल जहान.” वास्तव में यहां इस अनुभव से गुजर कर मीरा को पहली बार सही मायनों में ‘गली तो चारों बंद हुई’ की प्रतीति होती है. जाहिर है इसके बाद ‘रण’ छोड़ कर द्वारिका के रणछोड़ कृष्ण में समर्पण और दैन्य से भरी निष्क्रिय भक्ति करना जीवित मीरा की लौकिक मजबूरी बन जाती है. विश्वासभंग की इस चोट ने मीरा से जीवन की महक, उल्लास, संघर्ष और आशा की खनकती गूंज को छीन लिया है. मीरा की जीवन-यात्रा का यह हश्र पितृसत्तात्मक व्यवस्था के पुनरीक्षण की मांग को वैध और न्यायोचित बनाता है. आखिर कब तक मनुष्य बन कर जीना खारिज करते रहेंगे हम?’ओ जी महाराज छोड़ मत जाओ, मैं अबला बल नाहीं’ ‘आधी राणा की फौज, आधी मीरा एकली रे’ का उद्घोष करने वाली मीरा की तेजोमयता मलिन होते-होते जब आत्मदया में तब्दील होने लगती है, तब पितृसत्तात्मक व्यवस्था की कार्य-शैली की पड़ताल करना अनिवार्य हो जाता है. आखिर ‘मनुष्य’ को तोड़ कर ‘छवि’ बनाना इतना सरल नहीं होता. सीमोन द बउवा ने बहुत ठीक कहा है कि पुरुष कभी स्त्री का साथी, मित्र, हितैषी नहीं रहा. जज, ज्यूरी, अभियुक्त आदि सभी भूमिकाओं में अदालत में वह खुद बैठा है, अतः स्त्री की फरियाद पर कान न देना और उल्टे उसे ही सींखचों के पीछे धकेल देना उसका ‘धर्म’ है. यह शासन-तंत्र की कूटनीति है और आत्मरक्षा का नुस्खा भी.

पुरुष का ‘आत्म’ अपन पूरे वर्ग के अहं की रक्षा के साथ जुड़ा है, इसलिए स्त्री के दमन के लिए स्त्रीद्वेषी युक्तियों को अपनाने, स्त्री को लेकर कुत्सित कुटिल यथार्थ को गढ़ कर उसी में ‘स्त्री-सत्य’ को कैद करने, उस आरोपित ‘स्त्री सत्य’ के सहारे ‘बुद्धिहीना’, ‘कामिनी’ स्त्री को फटकारने-धिक्कारने का विवेकशील ‘पुरुष-धर्म’ और हाशिए पर फेंकी गई स्त्री को रोटी- कपड़ा-मकान जैसी भौतिक सुविधाएं देकर गृहस्वामिनी/देवी बनाने जैसा ‘बड़प्पन’ जताने के पीछे अपनी स्थिति को निरापद बनाने की साजिशें हैं. स्त्री उसकी ‘सहयोगिनी’ है और उसी के जरिए वह स्त्री को अपनी सत्ता पर समग्रता और निस्संगता से विचार न करने का संस्कार देता है. इसलिए यह व्यवस्था सबसे पहले मां के रूप में ही बेटी (स्त्री) पर वर्जनाओं के अंकुश लगा उसे ‘बधिया’ करती है और उसे ‘मनुष्य’ नहीं, ‘स्त्री’ बनने का प्रशिक्षण देती है. इस प्रशिक्षण में लाज, संकोच, शील जैसे अमूर्त मानवीय मूल्यों को आभूषण की तरह शोभित करने के साथ-साथ नख से शिख तक भौतिक आभूषणों को धारण करने, उसे ‘भर्त्ता’ पुरुष की सामाजिक हैसियत से जोड़ कर देखने और सुहाग-चिन्ह का रूप देने का संस्कार विद्यमान है. शिवरानी देवी के लाख प्रतिवाद के बावजूद प्रेमचंद जैसा प्रगतिशील लेखक तक यह स्वीकार नहीं कर पाया कि स्त्रियों की आभूषण-प्रियता की बात सच्चाई नहीं, गढंत है तथा आज की इक्कीसवीं सदी का मीडिया धारावाहिकों के जरिए पढ़ी-लिखी विद्रोही स्त्री को भारी भरकम जड़ाऊ जेवरों के मोह से मुक्त नहीं कर पाया तो सोलहवीं शताब्दी के सामंती परिवेश की राजरानी मीरा की स्त्री चेतना आभूषण-चेतना से कैसे मुक्त हो सकती थी? आभूषण को सौन्दर्य और सौन्दर्य को ‘स्त्रीत्व’ के साथ जोड़ कर आभूषण को स्त्री के लिए अपरिहार्य बना देना असल में पुरुष-प्रधानता के लिए स्त्री की चेतना को कंडीशन करना है. मीरा सजग-सचेत अवस्था में विद्रोह की टंकार करते हुए आभूषणों के परित्याग की गर्वभरी घोषणा करती हैं किंतु आक्रांत कर लेने वाले यथार्थ का सामना न कर पाने की अवशता में जब अपनी स्त्री-नियति का स्वीकार करती हैं तो हरि को रिझाने के लिए व्यवस्था की वाणी ही बोलने लगती हैं.’म्हे तो नखसिख गहणों पहरियो, म्हे तो जास्यां सांवलड़ा री सेज.”

यह व्यवस्था स्त्री के अहं और व्यक्तित्व दोनों को ही बचपन से विकसित नहीं होने देती. अबला और परनिर्भर होने का बोध उसकी सीमाओं को सुपरिभाषित करता चलता है और इस प्रक्रिया में न उड़ने को आसमान देता है, न पैर टिकाने को जमीन. वह ‘अंकशायिनी’ है, इसलिए ‘अंक’ की अधिकारिणी बनने के लिए रोज अपनी सुपात्रता और उपादेयता सिद्ध करनी पड़ती है. जाहिर है मान और स्वाभिमान की बात उसके लिए बेमानी हो जाती है. प्रमुख रहती है अनुकंपा की याचना – ”हा हा करत हूं, पैयां परत हूं, मत करो मान गुमान.” पति के दंभ की धज्ज्यिां उड़ा देने वाली स्त्री की यह कातरता उसकी शक्ति के चुक जाने से ज्यादा शक्ति को सही दिशा में निवेशित न कर पाने की दृष्टिहीनता से उपजी है. यह दृष्टिहीनता अंततः पितृसत्तात्मक व्यवस्था के आंतरिकीकरण की अलक्षित प्रक्रिया को त्वरित करती है जहां नकारी जाने वाली शक्ति (पुरुष वर्चस्व) ही उपास्य, लक्ष्य और स्वप्न बन जाती है. यहीं से आत्मदया और आत्मविघटन की प्रक्रिया शुरु होती है. ”म्हे तो जनम जनम की दासी, थे म्हारां सिरताज” तथा ”तुम तो स्वामी गुण रा सागर, म्हारा औगण चित्त मत ल्याज्यो.” यदि यह स्वीकारा जाए कि जागरुक मीरा स्त्री को पराधीन बनाने वाली व्यवस्था की साजिशों को समझती थी और इसीलिए बेहद चौकन्ने भाव से अपनी जीवन-यात्रा के पहले चरण में उनका विरोध करती रही तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि अब वह अपनी दीनता और पराजय का स्पष्ट स्वीकार कर रही है ? क्या इस स्वीकृति में अपने ‘किए’ पर प्रायश्चित भी है ? यदि नहीं, तो ‘म्हाने चाकर राखो जी’ शृंखला के अनेक पदों में वे भौतिक जरूरतों को ही नहीं, बल्कि आत्मसम्मान को न्यूनतम करते हुए ‘जो थे देशी, सो म्हे लेशी, याई मत म्हारे पूरी’ की रिरियाती याचना क्यों करती हैं ? दरअसल स्वयं मीरा अपनी लैंगिक पहचान से मुक्त नहीं हो पाई है. बेशक सजग तौर पर वह जानती है कि मानवीय मूल्यों का दंभ भरने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था में ‘मनुष्य’ का निषेध है. यहां उसके स्थानापन्न रूप में हैं लिंग, वर्ण, वर्ग. आम स्त्री की तरह मीरा की भी यह त्रासदी है कि अवचेतन में व्यवस्था के इसी दबाव को उसने संस्कार रूप में ग्रहण किया है.

यह संस्कार उसके मांस-मज्जा तक धंसा हुआ है, शायद इसलिए कि उसे इतना एक्सपोजर नहीं मिला कि कल्पना करके अपनी मुक्ति की राहों का अन्वेषण कर सके, विचार-विश्लेषण कर व्यवस्था का कोई नया प्रारूप तैयार कर सके या अकेले अपनी समानांतर सत्ता स्थापित कर पितृसत्ता की दीर्घायु को चुनौती दे सके. मीरा की ‘स्वप्न-पुरुष’ की अवधारणा पुरुष से चोट खाकर पुरुष में ही अपने स्त्रीत्व की सार्थकता ढूंढती है. चूंकि वह स्वयं ‘स्त्री’ है (विशिष्ट लैंगिक पहचान से युक्त सामाजिक निर्मिति), अतः सहचर की कामना में पुरुष हमेशा ‘पति’ रूप में आ विराजता है और वह दासी रूप में. अपनी तमाम मासूमियत में मीरा नहीं जान पाती कि समर्पण की इस दैन्य अवस्था में उसने कृष्ण/स्वप्न पुरुष को पति की ही तरह अलभ्य, कठोर, छलिया और श्रेष्ठ बना दिया है जिसके संग सम्बन्ध निभाने की इकतरफा कोशिश उसी के हिस्से आन पड़ी है. ”थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ, मैं हाजिर नाजिर कब की खड़ी.”यहीं इस बिंदु पर अनायास वह स्त्री की परंपरापोषित निष्क्रिय और अनुत्पादक छवि की प्रतिष्ठा करने लगती है जहां स्त्री प्रतीक्षारत है (”कान्हा तोरी रे जोवत रह गई बाट”); अकेली और असुरक्षित है (”हो जी महाराज छोड़ तम जाओ, मैं अबना बल नाहिं गुसाईं, तुम्हीं मेरे सिरताज. मैं गुणहीन गुण नाहिं गुसाईं, तुम समरथ महाराज”); विरह-विदग्ध है (”हो जी हरि कित गए नेह लगाए . . . मेरे मन में ऐसी आवे, मरूं जहर विष खाय”) और अपनी निष्ठा का मुखर प्रदर्शन कर अनुकंपा पाना चाहती है (”म्हारा जनम मरण का साथी, थांने नाहिं बिसरूं दिन राती।”) मीरा स्त्री-सुबोधिनी से भी खूब परिचित है. अतः आदर्श स्त्री की आचार-संहिता की परिपालना में हरि की आंख की पुतली बनी रहना चाहती है. इस आचार-संहिता में नित्यप्रति धर्मोपदेश का श्रवण है, साधु-सेवा का व्रत है, सुमिरन-ध्यान का नेम है, नेकी-बदी के प्रति जवाबदेही है और ‘मन हस्ती अंकुस दै मार्यौ’ की कठिन साधना है. दरअसल यह साधना अपने को न्यूनतम करते-करते अमूर्त कर देने का षड्यंत्रकारी प्रशिक्षण है. ऐसा नहीं कि मीरा इन षड्यंत्रों को न समझती हो.

तीसरे चरण में रचे इन पदों में अवसाद, हताशा, टूटन, थकान, पस्ती, विश्रांति, दुचित्तापन, आत्मधिक्कार आदि इसीलिए है कि अपनी मूल वृत्ति से दूर मीरा केा सामाजिक स्वीकृति के लिए वही सब करना पड़ा जिनका वह जीवन भर विरोध करती रही है. चिंतक के रूप में यह मीरा की असफलता है. वह साधक भी नहीं बन सकी क्योंकि साधना की मौलिक उद्भावना के लिए जिस बौद्धिक सम्पन्नता, कल्पनाशीलता, अंतर्दृष्टि और अतिक्रमण कर जाने की अनिवार्यता है, वह मीरा में नहीं. इसलिए भक्ति सदा आवृत्ति एवं दैन्य, पराजय एवं विश्रांति का पर्याय बन कर यथास्थितिवाद का पोषण करती चलती है, नई आकांक्षाओं को रचने का अनुष्ठान नहीं बन पाती. मीरा के निजी अनुभव विवाह के इर्दगिर्द बुने है. दाम्पत्य सम्बन्धों में कामना और स्वाभिमान से परिपूर्ण पत्नी की अस्मिता के बरक्स वह पुरुष का दंभ स्वीकार नहीं कर सकती, किंतु भक्ति उसके लिए निजी अनुभव नहीं है.

वह जीवन-संघर्ष से पलायन न भी हो तो भी शरणागति की अवस्था तो है ही. सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, अलौकिक ईश्वर की अवधारणा भक्त को ‘लो प्रोफाइल’ में रहने का संस्कार देती है जहां अपनी ऐहिक ऐषणाओं को मार कर ‘विदेह’ होने का ‘अहंकार’ है. यह ‘अहंकार’ एक ओर भक्त को दैन्य अवस्था में घिघियाते रहने की कुंठा से मुक्त करता है तो दूसरी ओर उसकी सत्ता को ‘संत’ का नाम देकर लौकिक व्यवस्था की परिधि से मुक्त करता है. अब उसका आचरण धर्म, राजसत्ता और अर्थशक्ति के गठबंधन से बनी पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के नियम-अनुशासनों को बाधित-प्रभावित नहीं करेगा. ईश्वर की सत्ता में राजा एवं पति की शक्ति एवं श्रेष्ठता का नियोजन कर मीरा भक्ति के माध्यम से इन्हीं लौकिक संस्थाओं को पुष्ट करती है. इसलिए मीरा सहित निर्गुण संत कवियों का विद्रोह अपनी पारिवारिक-सामाजिक अवस्था से शुरु होकर अभाव में जीने वाले (अपरिग्रही, संयमी, विवेकशील) व्यक्ति के अहंकार में तब्दील होता है और फिर ईश प्राप्ति हेतु स्वयं पर स्त्री की हीन भूमिका का आरोपण कर ‘समर्थ’ की आराधना में जुट जाता है. यह संघर्ष-यात्रा ऊर्ध्वमुखी न होकर उसी दलदली जमीन पर लौट आती है जहां की पकड़ से मानसिक-नैतिक रूप से मुक्त होकर उसने लड़ाई का बिगुल बजाया था.लिजलिजी भावुकता और इंसानी दुर्बलताओं को नष्ट किए बिना अपने भीतर विद्रोह की ज्वाला सुलगाना व्यक्ति के लिए संभव नही.

मीरा जानती हैं कि आंसू व्यक्ति को कमजोर बनाते है. वे कुछ दुर्बल क्षणों का परिणाम होने के अतिरिक्त उसकी अपनी शक्तियों के निरंतर छीजते चले जाने की ईमानदार स्वीकृति भी होते है. यह ठीक है कि एक के आंसू दूसरे व्यक्ति में करुणा का उद्रेक करते है लेकिन साथ ही उसके भीतर विशिष्ट होने का आश्वस्तिपरक बोध भी विकसित करते है. यह बोध उसे अपने सामर्थ्य, ताकत और उद्धारक की अहम्मन्यता देता है. रोता हुआ व्यक्ति जितना हीन होगा, उतना ही दूसरे का बल और अहंकार बढ़ता जाएगा. हीन को दीन-हीन बनाए रखने में ‘उद्धारक’ की परदुखकातर छवि पोषित होती है. चूंकि स्त्री अबला और हीन है, इसलिए आंसुओं का सम्बन्ध समाज ने उसी के साथ जोड़ा है, पुरुष के साथ नहीं. उल्लेखनीय है कि मीरा ने आंसुओं के सैलाब में अपनी सत्ता को बहने नहीं दिया है. विद्रोह का निनाद करते हुए पारिवारिक उत्पीड़न और राजसत्ता के दमन दोनों को उसने डंके की चोट पर हंस कर झेला है. जोगी के विरह में वह अवश्य रोती है, लेकिन इस रुदन में असहायता नहीं, अपनी उद्दाम कामनाओं की अतृप्ति का स्वीकार है, अर्थात् वहां आत्मविस्मरण एवं आत्मदया की स्थिति नही. लेकिन जोगी के प्रेम से विरत होकर मीरा जब ‘गिरधारी’ को समर्पित होती है, तब अन्य भक्त कवियों की तरह विरहिणी आत्मा का चोला पहन वह अपने को आंसुओं से गलाने लगती है. किस तर्क से क्यों परमात्मा पुरुष है और आत्मा स्त्री – इस पर कभी शंका नहीं, न विवाद। आत्मा स्त्री है भी तो उस पर स्त्री-नियति का आरोपण क्यों ? मीरा जीवन भर जिस स्त्री-नियति से बचती रही, वह हर मोड़ पर उन्हें धर दबोचने को आगे आती रही. एक दीर्घ परम्परा का सहज स्वीकार मीरा की अवश इच्छा बन जाता है और शुरु हो जाता है उन्हीं-उन्हीं उपमानों-बिंबों-प्रतीकों में विरह-व्यंजना का खेल – यह परंपरा-पालन की लीकबद्धता है अथवा विरह की अपेक्षा अकेलेपन और असुरक्षा से उपजी वेदना. हार्दिकता एवं कामनाओं की खनक नहीं जो व्यक्ति की निजता की गूंज बन कर दसों दिशाओं में फैल जाती है. भक्ति की अर्हता के रूप में स्वीकृत रुदन एक बार फिर समाज-व्यवस्था द्वारा अपनी पकड़ से बाहर जाते संतों/भक्तों पर अपने वर्चस्व की मुहर लगाने और सांसारिक छवियों का पोषण करवाते चलने का षड्यंत्र बन जाता है.

क्रमशः