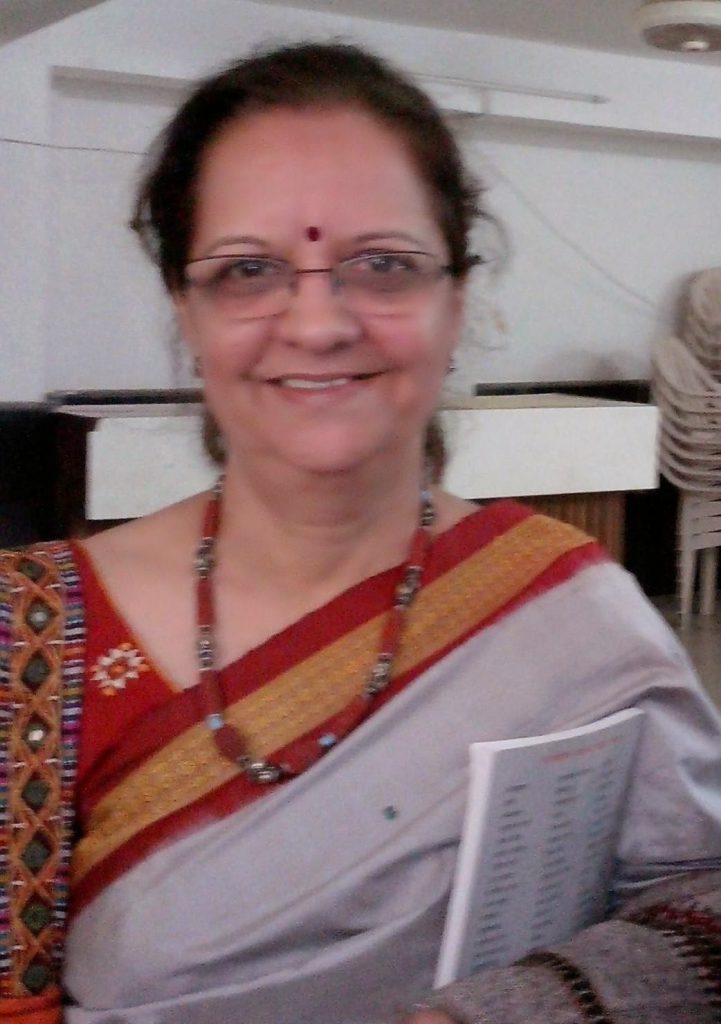

सुधा अरोड़ा सुप्रसिद्ध कथाकार और विचारक हैं. सम्पर्क : 1702 , सॉलिटेअर , डेल्फी के सामने , हीरानंदानी गार्डेन्स , पवई , मुंबई – 400 076

सुधा अरोड़ा सुप्रसिद्ध कथाकार और विचारक हैं. सम्पर्क : 1702 , सॉलिटेअर , डेल्फी के सामने , हीरानंदानी गार्डेन्स , पवई , मुंबई – 400 076

फोन – 022 4005 7872 / 097574 94505 / 090043 87272.sudhaarora@gmail.com

वर्जीनिया वूल्फ की किताब ‘ A Room of One’s Own’ का प्रकाशन 1929 में हुआ था, उसका केन्द्रीय स्वर है कि एक स्त्री का अपने लेखन के लिए अपना कमरा होना चाहिए, अपने निजी को सुरक्षित रखने के लिए भी अपना कमरा, इसके लिए उसकी आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है.वरिष्ठ लेखिका सुधा अरोड़ा अपने कमरे की अहमियत के इस सवाल के साथ ही अपने अतीत को देख रही है…

याद नहीं कितने बरस हुए, जब वर्जीनिया वुल्फ़ की किताब ‘‘अ रूम आॅफ़ वन्स ओन’’ पढ़ी थी. इससे पहले लगता था – स्त्रियों का तो पूरा घर ही होता है बल्कि घर होता ही स्त्री से है ! घर का पर्याय उस घर की गृहिणी है, फिर घर में एक कमरा हो या दस कमरे, स्त्री के ही होंगे. पर नहीं, यह सच नहीं था. समझ में आया कि पुरुष जितने अधिकार और आधिपत्य से ‘‘मेरा कमरा, मेरा साम्राज्य’’ की बात कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती . घर नामक एक संस्थान की मैनेजर है गृहिणी . वहां रहनेवाले सभी सदस्यों का रख-रखाव, स्वास्थ्य और दिनचर्या, सेहतमंद खान-पान और अच्छी नींद, सब उसके जिम्मे हैं. ….और उसका अपना आप ? उसके लिए तो कमरा क्या, एक कोना भी नहीं जहां वह अपने बारे में फ़ुरसत से, इत्मीनान से कुछ सोचने की मोहलत पा सके. उसके अपने होने, जीने और खुशहाल रहने का नंबर उस घर में आखिरी पायदान पर है. आखिरी पायदान पर यह ओहदा खुद उसने अपने लिए चुना, इसलिये अपराधी भी कोई और नहीं, वह ख़ुद है.

स्मृतियों में लौटूं तो अपनी नानी-दादी याद आती हैं. बेटियों के घर रहने से माता-पिता को ‘नरक’ का भागी होना पड़ता है, इसलिए नानी हमेशा अपने बेटे के पास ही रहती थीं – पोती और पोतों को संभालती हुईं. वही उनका स्थायी ठिकाना था . नानी को हम भाबी जी कहते थे. मामी भी उन्हें बहुत इज़्ज़त-मान देतीं. पर अपनी दोनों बेटियों यानी मेरी मां और मौसी , में से जिसके बच्चे बीमार हो जाते, वे अपनी एक जोड़ी पोशाक, जपुजी साहब का गुटका, मनकों वाली जाप की माला और तनियों वाली गुत्थी में अपनी जमा-पूंजी के कुछ रुपए पैसों के साथ बनफ़सां और अजवायन के टोटके लिए तीमारदारी के लिए हाज़िर हो जातीं. उनका छोटा सा साम्राज्य तो उस एक झोले में ही सिमटा होता. नानी के हाथों के दुलार और जी-जान से की गई सेवा टहल से बीमार नातिनें सेहतमंद हो जातीं और वे वापस अपने ठिये पर लौट जातीं . जाते जाते वे दिन के हिसाब से उनकी हथेली में अपनी रोटी-दाल के पैसे थमाना नहीं भूलतीं – ‘रक्ख लओ नी कुड़ियों . धी दे घर रोट्टी खाण दा हिसाब ओस दाता नूं देणा ए.’ अंतिम सांस तक भाबी जी की दिनचर्या ऐसी ही रही. उनका जाना बहुत अखरा . जैसे हमारा डाॅक्टर, हमारा ख़ैरख्वाह चला गया हमें छोड़कर . कई दिनों उनका जाना याद कर करके मैं रोती रही . वे मेरी बेहद प्रिय शख्सियत थीं . गज़ब की स्नेहिल . बच्चों के साथ घुल-मिल कर बच्चा बन जाने वालीं . हमें गोद में बिठाकर जपुजी साहब का पाठ सुनाने वालीं . अपनी आंखों से लाड़ का दरिया उंड़ेलने वालीं . अपनी हथेलियों की मुलायम थपकियों से हमें सुनहरी नींद में सुला देने वालीं .

दादी की किस्म अलग थी. पिता उनके इकलौते लाड़ले बेटे थे. घर में दादी का रुतबा था. घर के सारे क्रियाकलाप उनके इंगित पर परिचालित होते थे. एक-डेढ़ कमरे से हैसियत बढ़ते बढ़ते, तीन तल्ले के मकान तक बढ़ गई पर मां की ओर वह रुतबा स्थानांतरित नहीं हुआ. बेशक मां उस ज़माने की बेहद पढ़ी लिखी लड़की थी . प्रभाकर पास कर साहित्य रत्न में दाखिला लेकर किताबों में छिपाकर अपनी कविताएं लिखती हुई . पर मां की औकात वही रही जो डेढ़ कमरे के वक्त थी. इकलौते बेटे और उनकी लाड़ली मां को बड़ा परिवार चाहिए था सो हर डेढ़-दो साल के अंतराल में एक एक कर सात बच्चे मां ने पैदा कर लिए और अपनी सारी ज़िंदगी उन बच्चों को क़ाबिल, सेहतमंद और संस्कारी इंसान बनाने में ग़र्क कर दी. अपने होने तक उनका सरोकार उनके बच्चे ही रहे. ज़िंदगी ने उन्हें अपनी ओर ताकने और अपने बारे में सोचने की फ़ुरसत ही नहीं दी.

पढ़ाई के दौरान ही मैंने जब लिखना और छपना शुरु किया तो मां को जैसे नयी ज़िंदगी मिल गई. वे जो अपनी कविताएं छिपाकर रखती थीं, मुझे मेरे नाम से छपते देख मुतमइन होती रहीं. उनकी गर्वीली मुस्कान मैं पहचान रही थी . मुझमें उन्होंने अपना विस्तार देखा. उनकी सारी रचनात्मक आकांक्षाएं मुझ तक स्थानांतरित हो गईं. उनकी ज़ेहनियत ने सिर उठाया. हर मां अपने बच्चों में उन कोंपलों को अंकुरित देखना चाहती है जो वह अपनी शाखाओं पर अंकुरित नहीं कर पाती और उस न कर पाने के बोझ तले अपनी कराह को भी अपने से छिपाती रहती है. जिन्होंने किसी ज़ोर-जुल्म के लिए कभी अपनी ज़बान नहीं खोली थी , मेरी पढ़ाई के लिए वे दादा-दादी के सामने मेरे ढाल-कवच की तरह खड़ी हो गईं. घर गृहस्थी की उनकी बेशुमार ज़िम्मेदारियों में घर के बड़े बुज़ुर्गों के साथ मेरे लिए उतनी लड़ाई जीत लेना ही उनके लिए काफ़ी था. न सिर्फ़ मेरी शादी के तयशुदा रिश्ते को उन्होंने सिरे से अपदस्थ किया, मुझे उस बेमेल शादी से बचा लिया बल्कि उसका सारा दारोमदार भी अपने सिर ले लिया . मेरे हाथ में कलम कागज़ देखते ही वे इसी कोशिश में रहतीं कि घर के कामकाज का बोझ वे अकेले उठा लें . न मुझे एक गिलास पानी लाने को कहतीं, न किसी को मेरे पास फटकने देतीं. उस बड़े से घर का वह छोटा सा कोना मेरा, नितांत मेरा था जिसमें पढ़ने की मेज़ थी. मेरा काम पढ़ना और सिर्फ़ पढ़ना था. हर बार जब मैं पूरे काॅलेज में या विश्विद्यालय में टाॅप करती, मां गर्व की चमक से भर जातीं .

लिखने-पढ़ने की वैसी सहूलियतें और अपने लिए वैसा आरक्षित कोना उसके बाद मुझे बहुत सालों तक नहीं मिला . मां के घर में सबकुछ इतनी सहजता से मिला था कि उसकी अहमियत का अहसास तक नहीं हुआ. मुझे उन्होंने शिक्षा के साथ साथ बेचैनी का कीड़ा तो सौंप दिया था जो मुझसे लिखवाता था पर आर्थिक आत्मनिर्भरता का पाठ नहीं पढ़ा पाई . न मेरी ही लेखकीय जुनून से अंटी पड़ी बुद्धि में वह चिनगारी कौंधी . शिक्षा और शिक्षा की चमक हमें आगे तो बढ़ाती है, हमारी राहों को उजला भी करती है पर उन संस्कारों का क्या करें जो पैरों में बेड़ियां नहीं, पायल की तरह झनकारते हुए हम साथ ले आते हैं . गोया वे संस्कार एक तमगा, एक शिल्ड है गर्व करने के लिए. सो संस्कारों से लंदे फंदे मानस का, शिक्षा और गले में लटके स्वर्णपदक भी क्या परिष्कार करते !

शादी के बाद लेखन का कम होते होते बंद हो जाना मुझसे ज़्यादा उनके लिए त्रासद था . शायद हर स्त्री के लिए शादी के बाद का यह बदलाव और अपनी ‘स्पेस’ का छिन जाना जल्दी से पहचान में नहीं आता . वह एक लड़की से औरत और औरत से ‘मां’ के चमकदार ओहदे से इतनी आक्रांत रहती है कि अपना आप उसके हाथ से छिटककर कहीं दूर जा गिरता है. इस गिरने की आहट भी नहीं होती . अर्थसत्ता और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के सामने सबकुछ बड़ी सहजता से होम होता रहता है और नये नये परिवार की नयी ज़िम्मेदारियों के बीच वह उन्हें देख भी नहीं पाती. वह जो कोना मां ने संजोया था, अपने कहे जाने वाले तथाकथित घर में एक बार खोया तो ऐसा कि उसे ढूंढने में तेरह साल लग गए.

अक्सर औरतों के साथ यह होता है और उन्हें इसकी पहचान भी नहीं होती. जब पहचान हुई तो उसे अपनी नोटबुक में इस तरह बयान किया – एक पढ़ी-लिखी हिदुस्तानी औरत की त्रासदी ही यह है कि पूरी तरह घर, पति और बच्चों को समर्पित, अपनी निजी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण और सुनहरा हिस्सा वे अपना घर सुचारू रूप से चलाने में, अपने पति की रुचि और पसंद के अनुसार अपने आपको ढालने में, अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य की चिंता में होम कर देती है. अपने पति और बच्चों को आगे बढ़ते, फलते-फूलते देखकर वह एक लंबे अरसे तक अपने तईं परम तृप्त , अघाई रहती है, जब तक उसके सींचे हुए पौधे अपनी जड़ों में पानी डालने के लिए उसके मोहताज नहीं रह जाते. तब जाकर अपने आप को ढूंढने का उसका अभियान शुरु होता है पर उसका अपना आप उसके ढूंढे नहीं मिलता .

चालीस-पैंतालीस की उम्र के बाद यह औरत अचानक पाती हैं कि वह एक फालतू सामान की तरह घर में पड़ी है . बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं और मां उनके लिए बहुत बड़ी जरूरत नहीं रह गई है. पति के लिए वह एक ‘आदत’ बन चुकी है. अब या तो वह पुराने जमाने की औरत की तरह अपने तथाकथित ‘त्याग’ को लेकर आत्ममुग्ध स्थिति में गद्गद् भाव से प्रतिष्ठता हो ले या अपने बीते दिनों की जुगाली कर आंसू बहाए. होता यह है कि अपने घरेलू सिंहासन के आकस्मिक स्थानांतरण से बौखलाकर वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है और अपने अस्तित्व की सार्थकता की तलाश में छटपटाती है. इसे वह ‘मेनोपाॅज’ या ‘हाॅर्मोन्स’ के ‘इम्बैलेन्स’ का नाम देकर अपने को बहलाने में एक हद तक कामयाब भी हो जाती है. ज़ाहिर है, अपनी ‘स्पेस’, अपना कमरा और कमरे का वह कोना माइनस हो चुका होता है.

शायद इसीलिए जब वह कलम कागज़ मेरी जिंदगी से परे हो गए तो मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ मां को हुई . हर उस औरत को होती है जो अपने बच्चों को अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए देखना चाहती है और उसके सपनों के बूते ज़िंदा रहती है. अपनी बेटी को अपनी ही तरह, फिर से एक औरत होने के संजाल में भरभराकर ढहते देखना उसके लिए बहुत मारक होता है.

ख़ैर, यह स्थिति लंबी नहीं खिंची . लिखना शुरु हुआ और वह कोना जो घर में बाहर से ज़्यादा मन के भीतर था, रात को सबके सो जाने के बाद जगता था और घर के सदस्यों की चैन की नींद में खलल डाले बिना, अपनी बेचैनी को कागज़ पर उंड़ेलता था. भारत में मध्यवर्ग की अधिकांश महिला रचनाकारों का लेखन उस पसरती रात को ही आकार लेता है जब वह घर-गृहस्थी के सारे काम निबटा चुकती है, बच्चे और बड़े नींद के आगोश में चले जाते हैं और वह किसी की जवाबदेह नहीं होती . वह समय उसका अपना होता है . रात के इसी प्रहर में आलोकित होता है वह कोना जिसकी उसे हमेशा तलाश रहती है.

मेरा वह कोना भी लंबी तलाश के बाद मुझे मिल ही गया और इसी कोने में मेरा ‘मैं’ ज़िंदा रहा . अब यह मेरी आदत से ज़्यादा मेरा जुनून बन गया है और मुझे यह कोना चाहिए ही. अब वह रात में ही नहीं , दिन-दोपहर-शाम, जो कि चौबीस घंटे मेरे साथ होता है. खोई हुई चीज़ें जब मिल जाती हैं तो बड़ी बेशकीमती होती हैं. उन्हें हम ताउम्र संभाले रखना चाहते हैं.

नहीं, इसे पढ़कर परेशान न हों. बदल रहा है यह माहौल . मेरी दोनों बेटियों ने अपने बेशकीमती ‘स्पेस’ को शादी के बाद भी बरकरार रखा. आज की लड़की चाहे वह मध्यवर्ग की हो या निम्न वर्ग की , रात के ढलते प्रहर का इंतज़ार नहीं करती . वह अपने को ढूंढना, अपने को पाना सीख रही है . उसकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं . हमने उन्हें यह पाठ बेशक न पढ़ाया हो पर हमारी पीढ़ी की कुलबुलाहट और अकुलाहट देख देखकर उसने खुद इस रोशनी को पहचान लिया है.

आज की पीढ़ी की लड़की, अपने जागने के लिए, सबके सोने का इंतज़ार नहीं करती . यह कितनी बड़ी सीख है जो उसने हमारी सीख के बग़ैर भी अपने लिए हासिल की है. उसके अपने कोने को छीनने का अब किसी को हक़ नहीं.