राष्ट्रवादी कल्पना की वह ऐतिहासिक परम्परा अब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, जिसने स्त्री अधिकारों तथा वंचित/अल्पसंख्यक तबकों के अधिकारों के बीच द्विधारा पैदा की थी. दलित-बहुजन पुरूष बुद्विजीवी, जैसे कांचा इलैया ने जहां दलित-बहुजन पितृसत्ता को पूर्ण लोकतांत्रिक मानकर उसका कद ऊंचा करने की कोशिश की, वहीं गैर दलित स्त्रीवादियों ने निजी व राजनीतिक व्यवहारों में दलित पितृसत्ता की सवर्ण पितृसत्ता से पूर्ण समानता को खोल कर दिखाने का प्रयास किया. दलित स्त्रियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और सवर्ण स्त्रियों की इसमें बढ़ती भागीदारी की कहानियां या तो वैश्विक स्तर पर मंचासीन हुई जैसे CEWAW (कन्वेशन आॅन द इलीमिनेशन आॅफ आॅल फार्मस आॅफ डिसक्रिमिनेशन अगेन्स्ट वीमेन) या फिर दलित स्त्रियों के स्थानीय मुद्दे तक सिमट कर रह गई. NFDW (नेशनल कैम्पेन आॅन दलित ह्यूमन राइट्स) की अपने नाम को सार्थक करती रिपोर्ट ‘दलित वीमने स्पीक आउट’ स्थापित करती है कि दलित स्त्रियों के लिये दैहिक उत्पीड़न को उन पर हो रहे अन्य उत्पीड़नों, जैसे आर्थिक, सिविल व सामाजिक, से अलग करके सिर्फ स्त्री-उत्पीड़न मान लेना असंभव है. जाति और जेण्डर के बीच गुटबंदी पर पर्याप्त चर्चा के अभाव में ही यह हो सका कि 2006 के खैरलांजी मामले में दलित स्त्रियों के खिलाफ हिंसा को या तो ‘दैहिक उत्पीड़न’ कहा गया या ‘जाति उत्पीड़न’. अर्थात हमारे सामने चुनौती यह है कि आंबेडकर की सैद्वांतिक परम्परा को पुनर्जीवित किया जाये जो जाति और जेण्डर को आपस में गुंथा हुआ देखती है और समानता/भिन्नता के द्वैतों से आगे की बात करती है.

पहली क़िस्त के लिए लिंक पर क्लिक करें:

डा. भीमराव आंबेडकर के स्त्रीवादी सरोकारों की ओर

पितृसत्ता शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने से काम नहीं बनेगा. असल लक्ष्य यह है कि उन तरीकों की पहचान की जाये, जिनके कारण श्रेणीगत जाति असमानताओं के बीच पितृसत्तात्मक सम्बन्धों के चलते एक वर्ग के रूप में स्त्री को किस तरह भिन्न-भिन्न शक्लों में देखा गया है. यहां आंबेडकर को स्त्रीवादी की तरह देखने से हम उनके इतिहास को समझने के भिन्न नजरिये से पुनः परिचय कर सकते हैं कि किस तरह ब्राह्मणी पितृसत्ता बढ़ती प्रभुता और घटती अवमानना की श्रेणीबद्धता के पैमाने पर जातियों के बीच एक जैसे, एक दूसरे को काटने वाले, पृथक तथा एक दूसरे पर निर्भर अंतरों को गढ़ती और प्रचलित करती है. आंबेडकर को पहचानने के इस तरीके से एक मूल ढांचा तैयार किया जा सकता है, जिसके द्वारा स्त्रीवादी तथा जाति विरोधी/दलित समुदााय में मुक्तिवादी राजनीति के लक्ष्य के लिये गठबंधन संभव हो सकता है- अकादमिया के भीतर और बाहर भी.1980 के दशक के आखिरी वर्षों में भारत में स्त्रीवादी सिद्वांतों और राजनीतिक आंदोलनों के बीच समन्वय की शुरूआत हुई. इसे बंटवारे के इतिहास के भिन्न पाठ्यान्तरों के सामने आने से समझा जा सकता है और 1984 के सिख-विरोधी दंगों के बीच स्त्रीवादियों द्वारा प्रेरित राहत कार्यों, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उठी राष्ट्र/राष्ट्रवाद पर बहस से और 2002 के गुजरात दंगों से भी.

1990 के दशक में मण्डल और दलित स्त्रीवाद के उभार के बाद जाति व जेण्डर के इतिहास को स्त्रीवाद के उभार के बाद जाति व जेण्डर के इतिहास से आगे पुनर्लेखन की भी हम अपेक्षा रख सकते हैं. जैसा कि सामाजिक इतिहासविज्ञ जानकी नायर की स्त्रीवाद व इतिहास के बीच जटिल रिश्तों की पड़ताल में दिखाई देता है, जाति को राष्ट्र की धारणा को तोड़ने वाली चीज मानने वाला मुख्यधारा का ज्ञान भण्डार या तो जेण्डर को अब भी पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है, या फिर उसकी और मात्र संकेत भर करता है.मण्डल मामले के बाद उमा चक्रवर्ती और वी. गीता जैसी स्त्रीवादी विद्वानों ने जाति-इतिहासों के जेण्डरीकरण और जेण्डर के जातिकरण किये जाने की अनिवार्यता को महसूस किया, जबकि दलित स्त्रीवादी विद्वान अभिनय रमेश ने ब्राह्मणी पुलिसिंग के ढांचे व तरीकों की जांच पड़ताल के जरिये परिस्थितियों को समझने की सीमाओं की ओर इशारा किया. स्त्रीवाद द्वारा अपनाई जाने वाली शोध की मुख्य प्रणाली और समालोचना के लिये इसमें कौन से सबक निहित है? दूसरे शब्दों में, जाति के प्रश्न पर ये स्त्रीवादी व्याख्यायें क्या हिंसा, रति या श्रम के स्त्री-अध्ययन में मान्य अर्थों को चुनौती दे पाने में सफल हो सकी? उत्तर हां और न दोनों है. साथ ही जाति, वर्ग और जेण्डर की इन परस्पर काटती अवधारणाओं को सामने लाना इस तरह मान्य हो गया, जैसे यह स्वयं आगे बढ़ने के तरीकों को जानने के लिये मार्गदर्शक का कार्य करेगा.

सच यह है कि हम अब भी ब्राह्मणी पितृसत्ता के विभिन्न ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पक्षों पर बहस में लगे रहना चाहते हैं. चर्चा सत्रों में जहां कुछ स्त्रीवादी विद्वान इस धारणा को अतिशयोक्ति मान कर अस्वीकार कर देते हैं वहीं कुछ अन्य ‘ब्राह्मणी पितृसत्ता’ के रूप में इसकी गलत पहचान कर लेते हैं और प्रश्न उठाते हैं कि ‘फिर दलित पितृसत्ता का क्या?’ स्त्री अध्ययन में अवधारणाओं के बहुलतावाद का मतलब बहस का खत्म हो जाना तथा ‘शांतिपूर्ण सह अस्तित्व’ बन गया है. ‘जेण्डर कर्मियों’ के लिये जाति चयन का विषय बन गयी है-वे जो ‘जाति कर्मी’ हैं और वे जो नहीं है.जाति के मामले पर स्त्री अध्ययन में इस तरह गहरी दो-फाड़ की फांक तथा ‘जाति, वर्ग व जेण्डर’ के मंत्र का सतही प्रयोग इन पाठ्यक्रमों में मूलभूत परिवर्तनों की मांग करते हैं. मेरा सुझाव है कि इन परिवर्तनों के लिये हमें नये स्रोतों की और ढूँढना चाहिए, आंबेडकर को उनके अपने और हमारे वक्तों में समझने के तरीके ढूंढ़ने चाहिए और उनके ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पर कुछ लेखों को स्त्रीवादी गौरव-लेखों की तरह पेश किया जाना चाहिए. हालांकि ये लेख बहस से परे नहीं माने जाने चाहिए. अम्बेडकर के लेखन को उत्तम स्त्रीवादी लेखन की तरह देखने का कारण न सिर्फ उनकी लेखकीय प्रतिभा है, बल्कि तत्कालीन व्याख्यागत समझौतों से उत्पन्न हुई संभवानायें भी हैं.

1990 की राजनीति, जिसने परिभाषित किया कि जाति पर दावा करना क्यों जातिवाद नहीं है, ने भारतीय लोकतंत्र की जड़े गहरी की है. अपने अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी चाहने वाले लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम ये मांग करते हैं कि ज्ञान का भी लोकतंत्रीकरण हो, यानी स्त्री अध्ययन पाठ्यक्रमों में वंचितों को ले आने मात्र से ज्यादा कुछ करना होगा. इसके लिये अब तक दुविधाजनक माने जाने वाले, विविध व सूचना के उन अपारम्परिक स्रोतों में से सच को बाहर खींच निकालना होगा जो समाज, संस्थाओं या ज्ञान-विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं. इस विषय में मेरी दलील यह है कि संकलित रचनायें जैसे गीत तथा वे पुस्तिकायें, जो महाराष्ट्र में आंबेडकरी पचांग से प्रभावित चेतना बिरादरी में वितरित होते हैं., ये दर्शाते हैं कि आंबेडकर की स्त्रीवादी छवि अकादमिक बहसों-चर्चाओं से बाहर अपना एक लंबा और समृद्व इतिहास रखती है. यह लेख उन्हीं पुस्तिकाओं और गीतों द्वारा उत्पन्न एक समृद्व संवाद की रूपरेखा खींचने का एक प्रयास है.हालांकि इन स्रोतों की ओर मुड़ने से पहले आंबेडकर के स्त्रीवाद को पढ़ने के लिये थोड़ा आंबेडकर को भी खंगालना होगा. ‘निजी’ बनाम ‘राजनीतिक’ की उनकी दो अलग छवियों को.

‘निजी’ आधार पर ‘राजनीतिक छवि’ का स्त्रीवादी नकार

उर्मिला पवार के कथ्य से बात शुरू करते हैं, जो एक सुपरिचित दलित स्त्रीवादी लेखिका हैं, आत्मकथा ‘आयदान: द वीव आॅफ माई लाइफ’ को लेकर चर्चा में रही हैं. पवार मुंबई के एक प्रसिद्व शिक्षा संस्थान में दलित स्त्रियों के मुद्दों पर एक चर्चा सत्र को याद करते हुए बताती हैं कि एक स्त्री प्राध्यापक का यह दावा था कि डा. आंबेडकर ने स्त्रियों के लिये कुछ नहीं किया. उनका हिन्दू कोड बिल एक राजनीतिक हथकंडे से अधिक कुछ नहीं था. उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी को सार्वजनिक क्षेत्र में कभी आगे नहीं आने दिया, बल्कि फुले के विपरीत उन्होंने उसे शिक्षित भी नहीं बनने दिया. इन दावों पर अन्य स्त्रीवादी विचारकों की कोई प्रतिक्रिया न आने से पवार आश्चर्य में पड़ गई और गंभीर मुद्दे को इस तरह बौना कर दिये जाने की इस कोशिश से पवार को लगा कि विद्वानों का यह जमावड़ा यह समझने में ही असमर्थ था कि सामाजिक सांस्कृतिक माहौल व आर्थिक स्थिति जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं. पवार की यह बात इंगित करती है कि किस तरह आंबेडकर के स्त्रीवादी योगदान को स्त्रीवाद द्वारा नकार दिया जाता है. ऐसा करने के लिये अक्सर या तो उनके निजी जीवन के उद्वरणों का सहारा लिया जाता है अथवा उनके योगदान को वर्ग-विशेष के लिये ही मान लिया जाता है– मात्र दलित स्त्रियों के सामाजिक विकास तक सीमित.

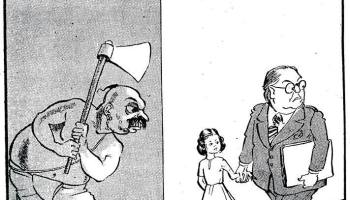

यह इस बात की तरफ इशारा भी करता है कि विभिन्न सामाजिक स्तरों में सार्वजनिक व निजी दायरों की परिभाषा किस तरह अलग-अलग हो जाती है. ‘निजी’ और ‘राजनीतिक’ पर चर्चा संक्षिप्त ही सही, पर दो कारणों से जरूरी हो जाती है. पहले तो आंबेडकर के निजी जीवन को गलत रूप से केन्द्र में लाकर उनके स्त्रीवादी योगदान को नकारे जाने के विरोधाभास को समझना जरूरी है. दूसरे सार्वजनिक व निजी, इन दो शब्दों के विभिन्न निहितार्थ जानना भी जरूरी है- आंबेडकरी आंदोलन में से निसृत हुए घरेलू व सामुदायिक दायरों के अर्थ- भारत मेें ‘आधुनिकता’ के एक अधिक सशक्तीकारी बोध की ओर. आंबेडकर के राजनीतिक योगदानों को उनकी निजी जिंदगी के कुछ खास चुने हुए पहलुओं की गलत व्याख्या द्वारा नकार के विरोधाभास को कैसे समझा जाये? ऐतिहासिक रूप से भारत का उपनिवेशी सार्वजनिक क्षेत्र विभिन्न वर्गों द्वारा रचित समुदायों व प्रति समुदायों से बना था, जो परस्पर एक दूसरे से खिंचे हुए रहते थे. प्रभुत्वशाली जातियां एक खास मध्यम वर्गीय सार्वजनिक दायरे की निर्मिति में लगी थीं, जिसके लिए उन्होंने शक्ति व विशेषाधिकारों के अपने पुराने संसाधनों तथा राजनीतिक व समाज के नये विचारों का घालमेल कर लिया-अर्थात मनु और मिल को एक ही धागे में पिरो दिया और इस तरह एक खंडित आधुनिकता की चलन मेें आ गई.

यह आधुनिकता जहां एक ओर सार्वजनिक क्षेत्र में जाति से मुकर जाती थी, वहीं व्यक्तिवाद के नये सिद्वांतों को सजातीय विवाह से भी जोड़ लेती थी और सार्वभौमिक श्रमविभाजन की अवधारणा को अपने वर्णाश्रम धर्म से भी और इस तरह यह वैश्विक आधुनिकता पर दावा पेश करती थी. स्त्रीवादी अध्ययनों के इस निष्कर्ष पर सबकी सहमति है कि मध्यम वर्ग के इस निर्माण ने ‘निजी’ की पुनर्रचना में अहम प्रभाव छोड़ा है, खासकर सख्यभावी विवाह के माॅडल के अविष्कार में.महाराष्ट्र के बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में प्रचलित गृहस्थी व शिशु पालन संबंधी पुस्तकों में मध्यम वर्ग की अधिकार संपन्न जाति की महिलाओं के लिये कार्यों और उन्हें करने के तरीकों का विस्तृत वर्णन मिलता है. इन विवरणों में उन्हें अंग्रेज महिलाओं और निम्न कार्यरत समुदायों की महिलाओं, इन दोनों ही वगों के विरोध में खड़ा कर दिया गाय है. 1933 में कुमारी कमला के नाम से लिखने वाली एक महिला एक सख्यभावी विवाह की रोजमर्रा की जिंदगी को कुछ इस तरह प्रस्तुत करती है.‘‘इन परिवारों में खाने-पीने के लिये काफी था, जीवन अच्छा था और इसलिए इन सुधारक परिवारों के बेटे वकील, चिकित्सक, बैरिस्टर बने और भारतीय शासकीय व चिकित्सा सेवाओं में जाने लगे. बेटियां सुसंस्कृत महिलायें बनीं, जो अपने घरों को स्वच्छ संवरा हुआ रखती थी, बेहतरीन खाना पकाती थीं और जरूरत पड़ने पर वक्त के अनुसार बातचीत भी कर सकती थीं.’’ (कर्वे 2009-206)